Die nüchternen Schweizer, traditionell nobel-zurückhaltend, als enthusiastisches Kollektiv? Nein, so richtig war nicht damit zu rechnen, was in den letzten drei Wochen zwischen Genf und St. Gallen passiert ist. Die Eidgenossen ließen sich von der EM mitreißen wie man es bei unseren Nachbarn sonst nur bei einer Alpinen Ski-WM oder den Odermatt-Siegen in Adelboden kennt.

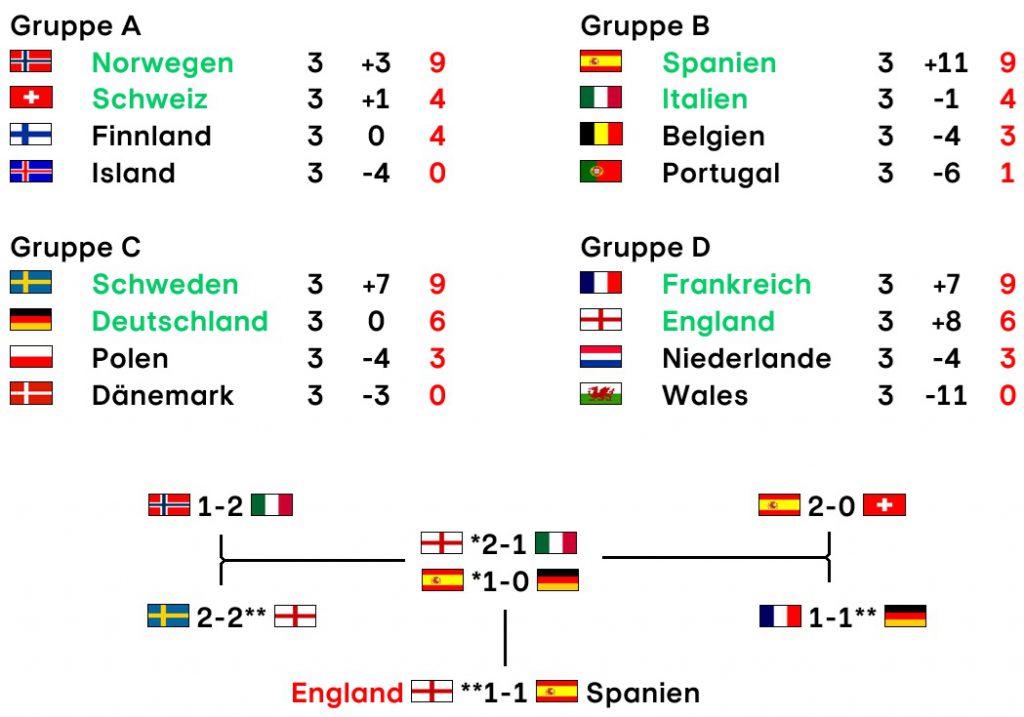

Und so kennt diese Endrunde – mit einigen wenigen Ausnahmen, Salut France, Hej Sverige! – nur Gewinner. Die nicht niederzuringenden Engländerinnen natürlich, die sich nach dem im Elfmeterschießen errungenen Final-Sieg von Basel über die erfolgreiche Titelverteidigung freuen dürfen. Spanien, trotzdem, weil man wieder im Finale war und seinen Anspruch auf den Status als Klassenprimus glaubhaft untermauert hat. Semifinalist Italien, so gut wie seit drei Jahrzehnten nicht. Die UEFA, die mit den Bildern ausverkaufter Stadien ein optisch großartiges Produkt verkaufen konnte, dass vor allem in den Ländern der Favoriten auch im TV ein Quoten-Erfolg war.

Und die Schweiz selbst. Die mit der ehrlichen, positiven Begeisterung für dieses Turnier und für ihre Fußballerinnen einerseits diese EM vor Ort zu einem echten Fest gemacht haben. Spätestens mit dem emotionalen Last-Minute-Einzug ins Viertelfinale haben sie sich die Liebe der Schweizer gesichert und dank der vielen aufstrebenden Talente steht die Truppe vor einer vielversprechenden Zukunft.

— Lionesses (@Lionesses) July 27, 2025

Ein verdienter Europameister England?

Was ist „verdient“? Wäre es, ungetestet ins Halbfinale spazieren, dann zwei harte Spiele zu gewinnen? Wäre es, in drei K.o.-Spielen dreimal hochverdient in Rückstand zu geraten und dann doch immer irgendwie einen Weg finden? Das ist eine Frage der Philosophie, des Geschmacks, der Sichtweise.

Fakt ist: Mit England geht jenes Land mit dem Pokal in der Hand aus diesem Turnier hervor, das in den letzten zwölf Jahren am meisten in den Frauenfußball investiert hat, das die sportlich wie finanziell in der Breite stärkste Liga hat. Gegner war jenes Land, das de facto mit dem Team des über die letzten Jahre besten Vereinsteams Europas spielt, dieser Verein stellt seine exzellenten Strukturen schon lange auch für die Frauen ambitioniert zur Verfügung.

Beide Wege führen ins Finale, führen zu Titeln. Die Quintessenz aber ist die gleiche: Investiere (viel!), nimmt den Frauenfußball ernst, steck alles Know-how rein das du hast. Das ist keine Garantie. Alles andere ist aber praktisch eine Garantie zum Scheitern. Pseudo-Commitment wie beim DFB oder zielloses Dahinwurschteln wie in Norwegen oder ein Zwischen-den-Stühlen-Aushungern des Frauenfußballs wie in den Niederlanden ist der Weg ins Mittelmaß.

Ja, eh logisch. Aber dieses Turnier hat das sehr deutlich bewiesen.

Das Finale: Einmal mehr auferstanden

Im Endspiel von Basel machte sich England die Erfahrungen aus der jüngeren Vergangenheit zu Nutze, aber erst, nachdem man über weite Strecken der ersten Halbzeit kaum ein Land gesehen hatte. Spanien schob immer weiter hoch, ließ England kaum Platz zur Befreiung, stand im Gegenpressing sofort da. Es stand 1:0 durch ein Tor von Caldentey nach einer halben Stunde, es hätte noch mehr sein können, angesichts der Überlegenheit vermutlich müssen. Aber das englische Team, das sich aus ähnlichen Lagen gegen Schweden und Italien befreit hatte, kann das gegen dieses gefestigte Klasse-Team sicher nicht noch einmal schaffen. Oder?

Doch. Denn die angesprochenen Erfahrungen waren jene, die man selbst beim 1:0-Sieg von Wembley vor ein paar Monaten gemacht hatte, als man schon oft am Nachlaufen war, aber auch schon in der gegnerischen Hälfte physisch dazwischen ging und auch aufrückte. Ähnlich wie es, zweitens, Arsenal vor ein paar Wochen im Finale der Women’s Champions League gemacht hat. Und, drittens, das olympische Halbfinale, in dem Brasilien die Spanierinnen geradezu gedemütigt hatte – weil die Seleção das spanische Spiel durch gezielte, harte Zweikampfführung aus seiner Systematik gerissen hatte.

Das machte England nach dem Seitenwechsel – auch angetrieben von Chloe Kelly, die etwas früher als geplant für die angeschlagene Lauren James ins Spiel gekommen war – auch, hielt Spanien damit besser vom eigenen Tor weg und glich nach einer Stunde aus. Spanien wurde etwas kopflos, umso mehr, als sich Teamchefin Montse Tomé in die Auswechslung von Putellas für Flügelstürmerin Pina hineintheatern hat lassen. Weil die nominell auf die Acht geschobene Caldentey weit vorne verblieb, entstand ein zu großes Loch im Mittelfeld, als dass Guijarro und Bonmatí es mit ihrem Kurzpassspiel kontrollieren hätten können.

Erst in der Verlängerung, als England die Kraft ausging, fand Spanien durch Einzelaktionen wieder vermehrt ins Angriffsdrittel, gute Abschlüsse wurden aber aus Zögerlichkeit im entscheidenden Moment vergeben (wie immer wieder von Vicky López), nicht gut ausgespielt (wie Paralluelos Versuch eines Fersen-Tores), pariert. Gleichzeitig blieb Agyemang diesmal zwar ohne zählbare Wirkung, ihre Präsenz verschüchterte Spanien aber greifbar.

Und so behielt England im Shoot-Out trotz Meads Fehlversuch die Nerven, Spanien nicht. Und viele, viele Menschen sahen dabei zu.

Große Resonanz, große Sichtbarkeit

Achtstellige TV-Zuseherzahlen bei den K.o.-Spielen im deutschen Fernsehen, annähernd 50 Prozent Marktanteil bei den Übertragungen in Spanien, 15 Millionen Final-Zuseher bei BBC und ITV in England (die es beide live zeigten). In Italien sahen vier Millionen Menschen das Halbfinale gegen England, was die zweitbeste Quote bei einem Frauen-Match jemals war (nach dem eigenen WM-Viertelfinale von 2019). Das waren in Italien etwa gleich viele wie bei den Finalspielen der Männer-Klub-WM, in Deutschland hatte selbst das Gruppenspiel Frankreich-Niederlande im ZDF fast dreimal so viele Zuseher wie das Klub-WM-Finale auf Sat1. Das EM-Finale sahen in der Schweiz rund 1,3 Millionen Menschen.

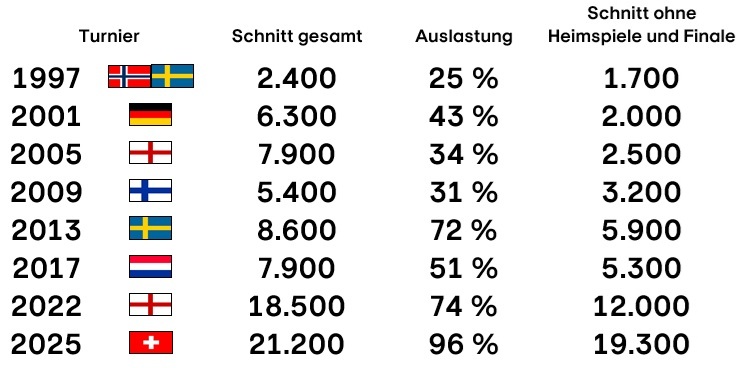

Gleichzeitig wurde der vor drei Jahren in England aufgestellte Rekord an Gesamt-Zuschauerschnitt in den Stadien (18.500) sowie der Stadion-Auslastung (74%) deutlich überboten – 21.200 Zuschauer pro Spiel bedeuteten in den acht Spielorten in der Schweiz eine Auslastung von 96 Prozent. Noch deutlicher wird es, wenn man die Matches des Gastgebers und des Finales rausrechnet, nur Spiele zwischen Gäste-Teams berücksichtigt.

Man sieht: Diese Zahl hat sich seit dem letzten Turnier annähernd verdoppelt und seit 2017 praktisch vervierfacht. Die Stimmung in der Schweiz wird übereinstimmend als enthusiastisch beschrieben und selbst die Weltwoche, nicht gerade die Speerspitze progressiven Denkens, erkannte – wenn schon nicht deren Existenzberechtigung im TV – dann doch die enorme Resonanz der EM im Land an.

Die finanzielle Komponente

Das Turnier fand auch im Spannungsfeld des gesellschaftlichen, konservativen Blacklash statt, in dem mit gesteigertem Furor gegen die große Sichtbarkeit der EM angeschrieben und dessen Legitimation in Frage gestellt wird. Vor dem Turnier in Folge des Schweizer Test-Kicks gegen ein Nachwuchs-Team des FC Luzern. Nach dem Turnier in Folge des finanziellen Verlustes der EM.

Rund 70 Millionen Euro kamen an Übertragungsrechten herein, rund 30 Millionen Euro an Sponsoring rund 15 Millionen durch Ticketing und Spieltags-Einnahmen und nochmal rund 15 Millionen vom Schweizer Bund stehen rund 150 Millionen Euro an Ausgaben gegenüber – das ergibt wohl ein Minus von rund 25 Millionen Euro, und die teils hohen Kosten der Städte und Kantone sind da noch gar nicht dabei. Einerseits.

Andererseits konnten die Sponsoring-Einnahmen gegenüber dem Turnier von 2022 – dem ersten, das nicht im Paket mit der Männer-EM, sondern separat vermarktet wurde – mehr als verdoppelt werden, so weit das aus den nicht allzu transparenten Veröffentlichungen heraus zu lesen ist. Dennoch: Selbst mit starken Einnahmequellen bleibt das Turnier eine geplante Investition, die bewusst Verluste in Kauf nimmt – zugunsten der Sichtbarkeit und Entwicklung des Frauenfußballs.

Die Symptome des steigenden Drucks

Diese gesteigerte Sichtbarkeit bekommen vor allem natürlich die Spielerinnen mit, und zwar nicht nur mit vollen Stadien bei dieser EM. Die rassistischen Beleidigungen, mit denen Englands Verteidigerin Jess Carter nach dem Viertelfinale auf Social Media überzogen wurde, kennen ihre männlichen Kollegen wie Bukayo Saka und Marcus Rashford zur Genüge, Frauenfußball ist mittlerweile präsent genug um ebenfalls Projektionsfläche für Rassisten zu sein, hier noch dazu verwoben mit Misogynie.

Aber natürlich steigt auch der Erwartungs- und Leistungsdruck, und das war zu erkennen. Das fürchterliche Elfmeterschießen im englischen Viertelfinale gegen Schweden war dafür ein klares Symptom, die in die Hände von Hannah Hampton gezitterten Final-Versuche vor allem von Caldentey, aber auch von Bonmatí und Paralluelo, ebenso. Von den 53 Elfmetern in den drei Shoot-Outs sowie im regulären Spiel wurden 27 verwandelt und 26 nicht. Die Sample Size ist zu gering für einen generellen Trend, aber zu groß, um reiner Zufall zu sein.

Und wer sich noch an den Clusterfuck des Elfmeterschießens im Olympia-Finale von 2021 erinnert, als Schweden gegen Kanada verlor, wird das Phänomen von bröselnden Nerven in wichtigen Shoot-Outs kennen. Schweden hat’s ja auch 2025 wieder genau so erwischt.

Es war aber auch in ganzen Spielen erkennbar. Italien war eine der großen, erfrischenden Erscheinungen bei diesem Turnier – aber die ersten beiden Matches, bis das Minimalziel Viertelfinale erreicht war, waren ein ziemlicher Krampf. Die Niederlande war in dem einen Match, in dem es wirklich um das Weiterkommen ging, geradezu lächerlich passiv, verlor 0:4 gegen ein verunsichertes England. Frankreich, das plakativste Beispiel: Was im Viertelfinale ein vom deutschen Gegner fast geschenkter Sieg hätte sein sollen, ließ alle Synapsen blockieren.

Ausgeglichenes, zusammen gerücktes Spitzenfeld

Bei den Turnieren von 2009 und 2013 sowie 2017 sind von den sieben K.o.-Spielen jeweils zwei in die Verlängerung gegangen, 2022 waren es drei – und diesmal sogar fünf, ein sechstes wurde von Girellis Last-Minute-Tor gegen Norwegen verhindert. Auch hier gilt: Für eine echte statistische Relevanz ist die Sample Size zu klein, aber auffällig ist diese Häufung doch. Man kann dies als Indiz dafür betrachten, dass die Spitze zusammen gerückt ist.

Es ist sicher auch ein Faktor, dass sich die Teams auch immer besser kennen, nicht nur aus Videostudium, sondern auch aus erster Hand. Alle 16 Teilnehmer spielten in den letzten zwei Jahren mindestens einen Durchgang in der A-Liga der Nations League, die meisten alle drei, man tritt praktisch ständig gegeneinander an. Alleine England und Spanien haben in den letzten drei Jahren nun sechsmal gegeneinander gespielt (je zwei Siege in 90 Minuten, dazu ein Remis und nun das Finale).

Es nahm am Ende zwar etwas Überhand, aber es war doch auch so, dass alle diese Spiele eine eigene Geschichte erzählten und nicht einfach in Fehlerangst erstarrte 0:0-Partien waren, die ereignislos dem Elfmeterschießen entgegen plätscherten.

Auffällige Zahlen

Statistisch fällt neben der erwähnten Elfmeter-Schwäche natürlich der Schnitt von 3,4 Toren pro Spiel auf, was deutlich mehr ist als bei der letzten Frauen-EM (3,1) und auch bei der Männer-EM (2,3) – obwohl nur ein Team wirklich deutlich abgefallen ist (Wales mit 2:13 Toren) und die Anzahl der übrigen Kantersiege überschaubar war. Nur drei der anderen Matches endeten mir mehr als zwei Toren Differenz, bei der Männer-EM letztes Jahr waren es insgesamt sechs.

Die Passquote bei dieser EM lag bei 79 Prozent, im Vergleich dazu waren es bei den Männern letztes Jahr 83 Prozent und bei der Männer-WM in Katar 81 Prozent – es bewegt sich also in einem Unterschieds-Rahmen, der kaum merkbar ist. Die angeblich exorbitante Fehlpass-Quote bei dieser EM ist also ein Märchen, dass auch nicht wahrer wird, je öfter man es erzählt bekommt.

Was das an tatsächlichen Einsatzminuten errechnete Durchschnitts-Alter der 16 Teilnehmer angeht, ist am einen Ende der Skala alles beim Alten (no pun intended) – Schweden stellt wie praktisch immer die Methusalem-Truppe. Die beiden Finalisten sind schön in der Mitte angesiedelt, Deutschland stellt tatsächlich eine erstaunlich junge Mannschaft.

Und niemand spielte so viel mit so zahlreichen so jungen Spielerinnen wie die Gastgeberinnen.

Die Folgen der Sichtbarkeit

Dabei ist Sydney Schertenleib, das 18-jährige Juwel aus der Schweiz, bei den Eidgenossen fast über Nacht zur Berühmtheit geworden und zum namengewordenen Versprechen für die Zukunft: Sie soll junge Mädchen inspirieren, ebenfalls ihre Ambition in den Frauenfußball zu stecken, wo sie nun hautnah erlebt haben, welche Begeisterung damit in der Schweiz zu entfachen ist. Das Mädel aus Richterswil am Zürichsee – wo 1990 die ÖFB-Frauen ihr allererstes offizielles Länderspiel ausgetragen haben – mit dem Schweizer Papa und der amerikanischen Mama als Sinnbild, als Leuchtfigur für eine selbstbewusste junge Generation von Mädchen, für die es nicht mehr exotisch ist, als Berufswunsch Fußballerin zu haben.

Am anderen Ende der Alters-Skala, aber nicht weniger plakativ ist es Cristiana Girelli, die nach dem hauchdünnen Halbfinal-Aus von Italien den Besuch des Teams bei Staatspräsident Mattarella anführte und dort sagte: „Mädchen, zieht euch die Fußballschuhe an – wir haben einen unbändigen Willen, zu zeigen, dass wir Respekt, Sichtbarkeit und eine Zukunft verdienen!“ All das ist bei den etablierten Kräften zu sehen.

Norwegen und Schweden hat bei den Männern immer mal wieder vereinzelt Stars, bei den Frauen aber ist es ein konstanter Strom an immer neuen Klasseleuten – weil die Teams hier sichtbar sind, erfolgreich sind, weil es Vorbilder gibt, und das seit Jahrzehnten. Ähnlich in Deutschland, von Heidi Mohr und Silvia Neid über Birgit Prinz und Nadine Angerer bis hin zu Klara Bühl und Lena Oberdorf. Und auch in England gilt: Vorbilder produzieren Sichtbarkeit, Sichtbarkeit produziert Vorbilder.

Und so wird das mit dem Erfolg, wenn man es richtig anstellt, zu einem sich immer weiterdrehenden Rad. Wer allerdings den Faden verloren hat, wird es im sich stetig professionalisierenden Umfeld immer schwerer haben, den Anschluss wieder herzustellen.

So geht es jetzt weiter

Mit Nationalteam-Fußball ist bei den Frauen jetzt erst einmal für ein paar Monate Pause, die nationalen Saisonen werden bald wieder starten, dazu die Qualifikationsrunden für die Women’s Champions League (mit Meister St. Pölten und Vizemeister Austria Wien als österreichische Vertreter). Dazu geht der neue, zweite Europacup-Bewerb der Frauen in seine Premiere; Sturm Graz startet in diesem „Women’s Europa Cup“, die in der UWCL-Quali gescheiterten Klubs fallen dort hinein.

Ende Oktober geht dann die Nations League in ihr Semifinale (Frankreich trifft auf Deutschland, Spanien auf Schweden) und die Relegations-Partien finden statt, Österreich trifft dabei auf Tschechien. Im Frühjahr geht es dann weiter mit der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien. Auch dort werden England und Spanien wieder zu den Top-Favoriten gehören.

Link-Tipps:

Das war die WM 2023 in Australien und Neuseeland

Das war die EM 2022 in England

Das war die WM 2019 in Frankreich