.EUROPEES KAMPIOEN! Dit is #OnsEK!!! 💪 pic.twitter.com/oxOuDVKGaI

— OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) 6. August 2017

29 Jahre nach Marco van Bastens Kunstschuss im EM-Finale gegen die Sowjetunion holt die Niederlande wieder einen großen Fußball-Titel im Erwachsenenbereich – und das noch dazu daheim, und außerdem völlig verdient. Die Frauen-EM 2013 hatte angedeutet, dass sich die Hierarchien im europäischen Frauenfußball etwas aufweichen. Die EM 2017 hat diese althergebrachte Hierarchie endgültig gestürzt.

Deutschland, Schweden und Frankreich – raus im Viertelfinale. Norwegen – nicht einmal ein Tor erzielt. Dafür ein Europameister Holland, Österreich im Halbfinale; alle fünf Debütanten mit zumindest einem Sieg: Das Feld ist deutlich enger zusammengerückt.

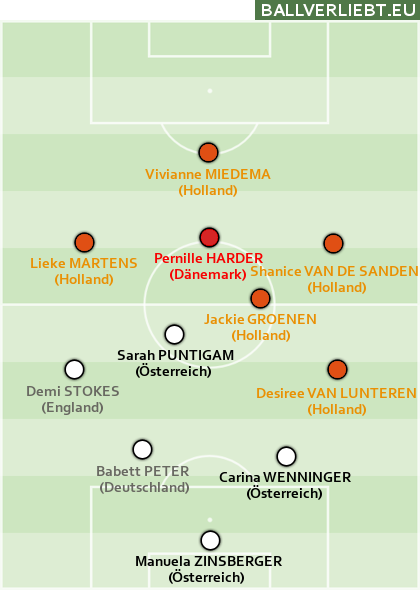

Warum Miedema und nicht Torschützenkönigin Jodie Taylor in unserem All-Star-Team steht? Weil Taylor drei ihrer Tore bei einem 6:0 gegen ein überfordertes schottisches Team in der Vorrunde erzielt hat; Miedema drei ihrer vier Tore in Halbfinale und Finale. Auch Shanice van de Sanden und Lieke Martens spielten auffällige Turnier Wirklich herausgestochen ist aber vor allem eine – Jackie Groenen.

Great pic of Jackie Groenen. Best Dutch player this #WEURO2017 when she was 12. pic.twitter.com/Mdn1zTHHgX

— Leon Elsjan ofWipper (@LeonEoW) 3. August 2017

Der Champion: Gekommen, um zu bleiben

Die Tore und die körperliche Präsenz von Miedema, das Tempo von Van de Sanden, die Technik von Martens, alledem zum Trotz: Ohne die unglaubliche Übersicht, das präzise Passspiel, die Ruhe in praktisch jeder Situation und das untrügliche Gefühl für Spielbalance von Jackie Groenen wäre das alles nur die Hälfte wert gewesen.

Die Tore und die körperliche Präsenz von Miedema, das Tempo von Van de Sanden, die Technik von Martens, alledem zum Trotz: Ohne die unglaubliche Übersicht, das präzise Passspiel, die Ruhe in praktisch jeder Situation und das untrügliche Gefühl für Spielbalance von Jackie Groenen wäre das alles nur die Hälfte wert gewesen.

Das Team der Niederlande hat alle sechs Turnierspiele gewonnen und wurde immer besser und souveräner, je länger das Turnier dauerte. Man agierte cool vor dem Tor und ließ Schweden (2:0 im Viertelfinale) und England (3:0 im Halbfinale) nie das Gefühl haben, als ginge da noch etwas. Das lag auch daran, dass sich die Abwehr-Kette – die vor dem Turnier als Schwachstelle galt und auch in den ersten zwei Spielen nicht immer sattelfest agierte – extrem stabilisiert hat. Das mag mit der Umstellung von 4-2-3-1 auf 4-3-3 zusammen hängen, weil so eine größere Stabilität im Mittelfeld erreicht wurde.

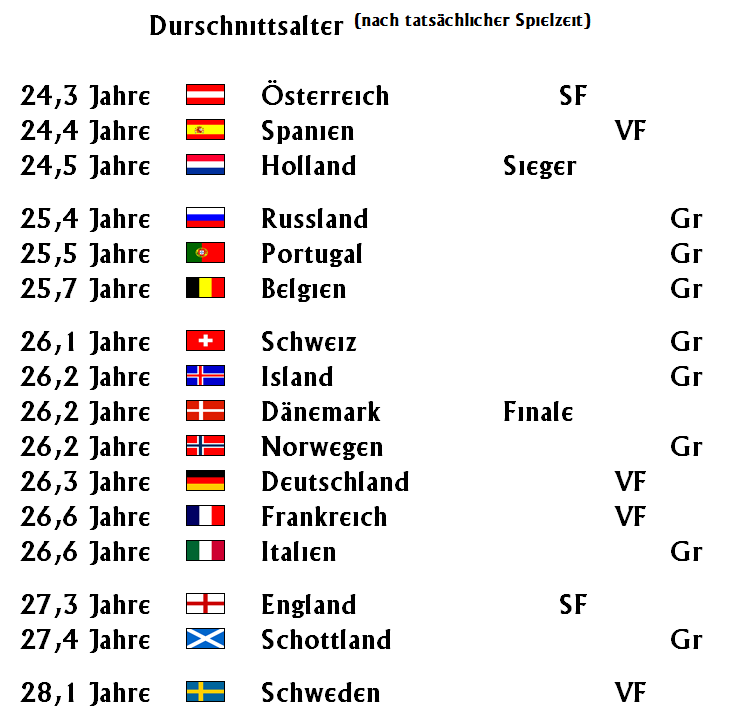

Erstaunlich ist im Übrigen nicht nur, mit welchem Tempo – sowohl auf dem Platz als auch in der generellen Entwicklung – innerhalb von zwei Jahren aus einem besseren Mitläufer das deutlich souveränste und stabilste Team der EM wurde. Sondern auch, dass Holland die These widerlegte, man könne nur mit Routine etwas Großes gewinnen. Mit 24,5 Jahren stellen die Oranje Leeuwinnen das drittjüngste Team der Europameisterschaft.

Holland ist also gekommen, um zu bleiben.

Mit Hybridsystemen zum Überraschungs-Erfolg

Vor vier Jahren war Dänemark im EM-Halbfinale, ehe man in der Quali für die WM 2015 krachend gescheitert war. Und jetzt ist Dänemark sogar erstmals ins Finale einer EM eingezogen. Teamchef Nils Nielsen hatte sein Team nach schwieriger Anfangszeit ein extrem gut passendes und zumeist gut funktionierendes Hybrid-System verpasst.

Der Clou in Dänemarks System war das schnelle, asymmetrische Abwandeln des grundsätzlichen 3-4-3 in ein 4-4-2 . Rechts rückte Theresa Nielsen nach hinten und Troelsgaard übernahm die Außenposition im Mittelfeld, während links alles wie gehabt blieb. So hatte das dänische Team defensive Stabilität, wenn sie gebraucht wurde, brachte im Gegenzug aber auch immer schnell Spielerinnen nach vorne – ohne, dass man übertrieben anfällig für schnelle Konter war.

Der Clou in Dänemarks System war das schnelle, asymmetrische Abwandeln des grundsätzlichen 3-4-3 in ein 4-4-2 . Rechts rückte Theresa Nielsen nach hinten und Troelsgaard übernahm die Außenposition im Mittelfeld, während links alles wie gehabt blieb. So hatte das dänische Team defensive Stabilität, wenn sie gebraucht wurde, brachte im Gegenzug aber auch immer schnell Spielerinnen nach vorne – ohne, dass man übertrieben anfällig für schnelle Konter war.

Das Desaster im letzten Test gegen Österreich steckte in der Vorrunde sichtlich noch in den Köpfen. Aber als man im Viertelfinale gegen Deutschland merkte, dass der Gegner schlagbar ist, ergriff man die Chance beim Schopf. Selbst eine fast unheimliche Verletzungsserie unterbrach den Flow nicht: Stamm-Innenverteidigerin Janni Arnth fiel ebenso aus wie ihr Back-up Mie Jans, sodass Stürmerin (!) Stine Larsen hinten aushelfen musste. Und zwar nicht so schlecht.

Der Final-Einzug ist der größte Erfolg im traditionsreichen dänischen Frauenfußball. Darauf kann die Kvindelandsholdet stolz sein, auch wenn im Finale für den ganz großen Wurf ein wenig die Qualität und auch die Kraftreserven fehlten.

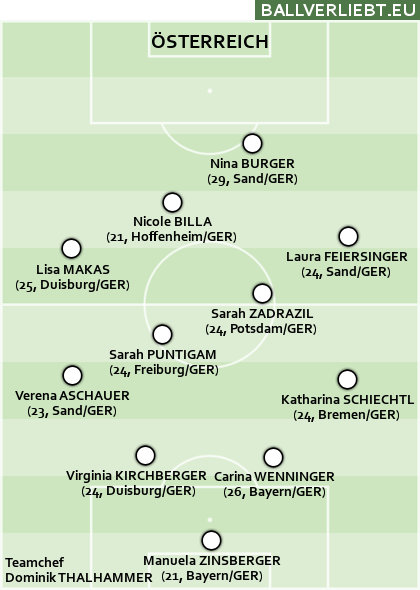

Auch ein zweites Underdog-Team kam mit einem Hybrid-System daher – und zwar Österreich. Das Vollpressingspiel im 4-4-2 und die totale Defensive im 5-4-1 – zwischen diesen Extremen wechselten die ÖFB-Frauen permanent hin und her. Auch hier waren es nur zwei Spielerinnen, die sich umpositionierten: Sarah Puntigam ging von der Sechs zwischen Linksverteidigerin und linker Innenverteidigerin; so blieb die Harmonie zwischen den beiden IV bestehen. Halbstürmerin Nici Billa (bzw im Halbfinale Sarah Zadrazil) füllte die frei werdende Position in der Mittelfeldkette – und voilá.

Auch ein zweites Underdog-Team kam mit einem Hybrid-System daher – und zwar Österreich. Das Vollpressingspiel im 4-4-2 und die totale Defensive im 5-4-1 – zwischen diesen Extremen wechselten die ÖFB-Frauen permanent hin und her. Auch hier waren es nur zwei Spielerinnen, die sich umpositionierten: Sarah Puntigam ging von der Sechs zwischen Linksverteidigerin und linker Innenverteidigerin; so blieb die Harmonie zwischen den beiden IV bestehen. Halbstürmerin Nici Billa (bzw im Halbfinale Sarah Zadrazil) füllte die frei werdende Position in der Mittelfeldkette – und voilá.

Dabei war die eigentliche Chefin auf dem Platz, Kapitänin Viktoria Schnaderbeck, bei zwei Spielen nicht einmal in der Starformation: Erst zwang sie eine Knieverletzung zur Pause, dann ein lädierter Knöchel. Wenn die 26-Jährige von Bayern München spielte, kam sie sowohl in der Abwehr (Spanien) als auch im Mittelfeld (Frankreich, Dänemark) zum Einsatz.

Österreich erwischte das sichtlich unvorbereitete Team der Schweiz zum Auftakt offensiv komplett auf dem falschen Fuß und frustrierte Frankreich im zweiten Match mit stabiler Defensive. So entwickelte sich mit der guten internen Stimmung eine positive Eigendynamik, welche den Turnier-Debütanten bis ins Halbfinale trug. Dort fehlte am Ende die körperliche und geistige Frische.

Mit der extremen Disziplin auf dem Platz und der überbordenden Fröhlichkeit im Auftreten außerhalb des Platzes eroberten die ÖFB-Frauen die Sympathien der Beobachter im Sturm. Aus dem unbekannten Underdog wurde in Rekordzeit Everybody’s Darling.

Jung gewinnt nicht?

Österreich ist neben Holland das zweite Team, das die These „Jung gewinnt nicht“ widerlegte. Mit 24,3 Jahren Durchschnittsalter nach tatsächlicher Spielzeit ist Halbfinalist Österreich das jüngste Team des Turniers. Holland ist als drittjüngste Truppe kaum älter.

Und auch Spanien ist – vor allem, weil die beiden langjährigen Stützen Veró Boquete (30) und Sonia Bermudez (32) gleich gar nicht erst im Kader waren – unter den ganz jungen Teams. Anders als Holland und Österreich war man aber vom Anlass und/oder dem Verlauf von Spielen und des Turniers mental (noch?) überfordert.

Und auch Spanien ist – vor allem, weil die beiden langjährigen Stützen Veró Boquete (30) und Sonia Bermudez (32) gleich gar nicht erst im Kader waren – unter den ganz jungen Teams. Anders als Holland und Österreich war man aber vom Anlass und/oder dem Verlauf von Spielen und des Turniers mental (noch?) überfordert.

Alles, was Spanien vor der EM so stark gemacht hatte, fehlte: Die kompakte Formation, das unbarmherzige Pressing mit den intelligenten Laufwegen, die Risikobereitschaft – alles weg. Beim Auftakt-2:0 gegen Portugal war man noch unterfordert, aber das humorlose englische Team zog Spanien schnell den Zahn.

Alles, was Spanien vor der EM so stark gemacht hatte, fehlte: Die kompakte Formation, das unbarmherzige Pressing mit den intelligenten Laufwegen, die Risikobereitschaft – alles weg. Beim Auftakt-2:0 gegen Portugal war man noch unterfordert, aber das humorlose englische Team zog Spanien schnell den Zahn.

Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen wurden zu groß, die Vertikalität war nicht mehr vorhanden, es herrschte völlige Ideenlosigkeit – und, als man im letzten Gruppenspiel das eigentlich harmlose schottische Team in Rückstand geriet, kam auch noch Panik hinzu. Im Viertelfinale gegen Österreich hatte man dann zu viel Angst vor Kontern, um das letzte, nötige Risiko gegen den defensiv stark gestaffelten Gegner zu finden. Und im Elfmeterschießen war dann letztlich Schluss.

Im Grunde war es für den Geheimfavoriten ein Turnier, in dem fast alles schief ging, was schief gehen konnte. Aber sowohl Trainer Vilda (36) als auch der Kader sind ja noch jung. Wenn sie in Ruhe weiter machen dürfen, ist angesichts von beängstigend starken Junioren-Nationalteams in Zukunft noch alles drin.

Gescheiterte Titelfavoriten

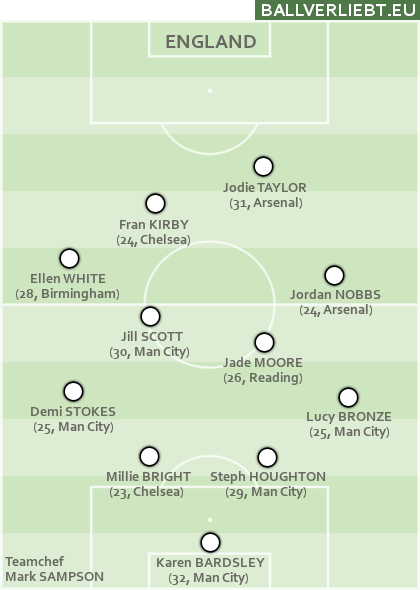

Was war das jetzt für England – ein gutes Turnier, weil man von den traditionellen Größen die deutlich beste Figur abgegeben hat? Oder doch eher ein Misserfolg, weil man es dennoch nicht zum angepeilten – und zeitweise schon fast erwarteten – ersten großen Titel geschafft hat?

Was war das jetzt für England – ein gutes Turnier, weil man von den traditionellen Größen die deutlich beste Figur abgegeben hat? Oder doch eher ein Misserfolg, weil man es dennoch nicht zum angepeilten – und zeitweise schon fast erwarteten – ersten großen Titel geschafft hat?

Zwei Jahre nach dem überraschenden dritten Platz bei der WM, wo England bestes europäisches Team wurde, war wieder im Halbfinale Endstation. Holland war einfach zu gut. Auffällig war bei diesem Turnier, dass der ständige Tüftler und Adaptierer Mark Sampson so gut wie nie irgendetwas verändert hat: Es blieb von A bis Z das immer gleiche 4-4-1-1, es blieb (vom dritten Gruppenspiel abgesehen, wo die Reservisten ran durften) praktisch die immer gleiche Besetzung.

Vielleicht war es auch diese ungewohnte Berechenbarkeit, über die die Lionesses im Halbfinale gestolpert sind. So war die EM weder ein voller Erfolg noch ein wirklicher Fehlschlag. Was aber als übergeordnete Erkenntnis bleibt: Muss England das Spiel machen, wird es schwer. Gegen Spanien ging man schon in der 2. Minute in Führung, musste danach nichts mehr tun. Als man gegen Holland in Rückstand war, fehlten aber die Ideen.

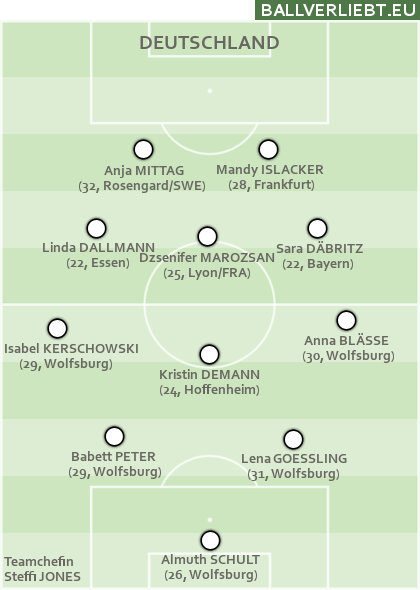

Neue Ideen hatte auch Steffi Jones ins Lager des Dauer-Europameisters Deuschland gebracht. Ein 4-1-3-2 mit weit nach vorne schiebenden Außenverteidigern, einer abkippenden Sechs, drei kreativen Spielgestaltern und zwei Stürmern sollte es sein. Weg vom Neid’schen Kopf-durch-die-Wand-Fußball.

Neue Ideen hatte auch Steffi Jones ins Lager des Dauer-Europameisters Deuschland gebracht. Ein 4-1-3-2 mit weit nach vorne schiebenden Außenverteidigern, einer abkippenden Sechs, drei kreativen Spielgestaltern und zwei Stürmern sollte es sein. Weg vom Neid’schen Kopf-durch-die-Wand-Fußball.

Das Problem: Während etwa bei Österreich jede immer wusste, was die Mitspielerin macht, war keine irgendwie geartete Abstimmung zwischen den drei Offensiv-Kreativen Spielerinnen zu erkennen. So standen sich die gesetzte Kapitänin Marozsan, Nebenfrau Däbritz und die jeweilige Dritte im Bunde (die meisten Minuten bekam Dallmann, aber auch Magull und Doorsoun wurden probiert) zumeist selbst im Weg. Es gab keine einstudierten Laufwege und damit viel zu selten den schneidenden Pass in den Strafraum. Wenn man so will, ist Jones dem klassischen Lampard-Gerrard-Dilemma aufgesessen – einer nicht vorhandenen Defensiv-Staffelung im Mittelfeld inklusive.

Deutschland erzielte fünf Tore – drei Elfmeter und zwei nach krassen Goalie-Fehlern. Jones hat den Generationswechsel eingeleitet, ihre taktischen Vorstellungen fühlten sich in der Ausführung aber an wie ein Linkshänder, der erstmals mit Füllfeder schreibt: Die Ideen mögen gut sein, aber man verwischt sie sich selbst augenblicklich wieder.

Frankreich wollte diesmal alles anders machen als bisher, und irgendwie ist das auch gelungen. Früher ist man immer in Schönheit gestorben und mit wehenden Fahnen untergegangen. Diesmal war das alles von Beginn an irgendwie komatös.

Frankreich wollte diesmal alles anders machen als bisher, und irgendwie ist das auch gelungen. Früher ist man immer in Schönheit gestorben und mit wehenden Fahnen untergegangen. Diesmal war das alles von Beginn an irgendwie komatös.

Schon gegen Island musste ein später Elfmeter den Sieg retten, gegen Österreich gewann man gleich gar nicht und gegen die Schweiz brauchte es schon einen groben Torwart-Fehler, um nicht schon schon nach der Vorrunde die Koffer packen zu müssen. Im Viertelfinale war der erstaunlich schwunglose Auftritt von Frankreich endgültig vorbei.

Hat der Titel beim SheBelieves-Cup im März mit dreckigen Siegen gegen England und die USA den Blick verstellt? War man sich nach dem rein-französischen Champions-League-Finale zu sicher, dass es diesmal schon klappen würde? Wog der Ausfall der quirligen Amel Majri auf der linken Seite doch zu schwer?

Unter Olivier Echouafni wurde Frankreich pragmatischer, aber auch ausrechenbarer. Jeder hat gesehen, dass es im Zentrum keinen Aufbau, sondern nur Verlagerung gibt. Jeder hat mittlerweile erkannt, dass Wendie Renard für den Aufbau nutzlos ist und man stattdessen die Außenverteidiger beschäftigen muss. Immerhin, Echouafni hat die fußballerisch ebenso limitierte Laura Georges aus der Innenverteidigung entfernt und ließ die wesentlich versiertere Griedge M’Bock spielen. Aber es war too little, too late.

Echouafni darf jedenfalls weitermachen. Wenig überraschend, denn er wurde von Verbandsboss Le Graët ja vor einem Jahr auch im Alleingang installiert.

Skandinavier im Hintertreffen

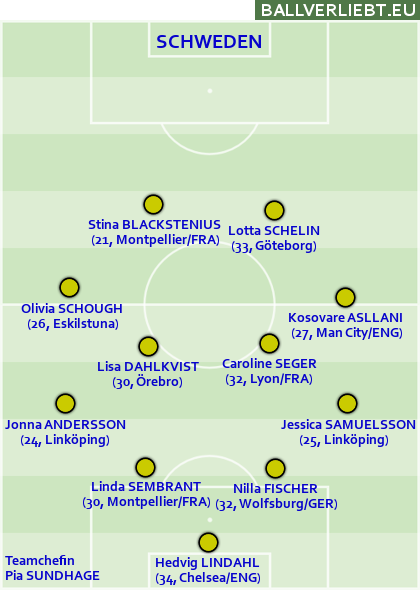

Die Methusalem-Truppe des Turniers war einmal mehr Schweden, und genauso spielte der Gastgeber der vergangenen EM auch. Langsam, körperlich und taktisch zunehmend unbeweglich, berechenbar und unspektakulär.

Die Methusalem-Truppe des Turniers war einmal mehr Schweden, und genauso spielte der Gastgeber der vergangenen EM auch. Langsam, körperlich und taktisch zunehmend unbeweglich, berechenbar und unspektakulär.

Gegen Deutschland verteidigte man routiniert das 0:0 runter, aber schon gegen die schwachen Russinnen brauchte man trotz zahlloser Chancen zwei individuelle Böcke des Gegners, um zu gewinnen. Und gegen das wirklich nicht besonders gute Team aus Italien verlor Schweden dann sogar. Wenig überraschend, dass man den jungen, schnellen und wuseligen Holländerinnen im Viertelfinale nicht allzu viel entgegen zu setzen hatte, als man dank eines horrend schlecht verteidigten Freistoßes in Rückstand geraten war.

Pia Sundhage verabschiedet sich nun von ihrem Posten als Förbundskapten, Nachfolger Peter Gerhardsson wird eine neue Mannschaft aufbauen müssen. Der Zenit der schwedischen EM-Truppe war vor fünf Jahren. Es braucht dringend frisches Blut.

Dringend ein massives Upgrade braucht definitiv auch das norwegische Mittelfeld. Der Finalist von 2013 krachte punkt- und sogar torlos aus der EM 2017. Das ist zweifellos die größte Blamage in der erfolgreichen Geschichte des norwegischen Frauenfußballs.

Dringend ein massives Upgrade braucht definitiv auch das norwegische Mittelfeld. Der Finalist von 2013 krachte punkt- und sogar torlos aus der EM 2017. Das ist zweifellos die größte Blamage in der erfolgreichen Geschichte des norwegischen Frauenfußballs.

Ein Sturmduo von europäischer Klasse, und das sind Hegerberg und Hansen definitiv, hilft überhaupt nichts, wenn das Mittelfeld nutzlos ist. Die taktische Idee von Trainer Martin Sjögren – asymmetrisches Aufrücken einer Mittelfeld-Außenspielerin, um aus einem 4-4-2 ein 4-3-3 zu machen – war durchaus spannend, aber die Gegner hatten wenig Mühe, die Zufuhr aus dem Mittelfeld zu stoppen. Erst in der zweiten Halbzeit des dritten Gruppenspiels konnte Norwegen das gewünschte Spiel aufziehen. Aber da war es natürlich schon viel zu spät, um noch etwas zu bewegen.

Die blamable Natur des Ausscheidens hat in Norwegen zur Folge, dass in den nächsten zwei Jahren die komplette Frauenfußball-Struktur im Verband überarbeitet werden soll. Höchste Zeit, denn in der WM-Qualigruppe wartet Europameister Holland. Eine Teilnahme an der WM in zwei Jahren ist also alles andere als sicher – und ein Verpassen wäre für das Selbstverständnis beim Weltmeister von 1995 und Olympiasieger von 2000 wohl ebenso fatal als ein frühes EM-Aus.

Auch das kleinste skandinavische Land musste mit drei Niederlagen im Gepäck die Heimreise antreten. Bei Island ist es aber eher dumm gelaufen, anstatt dass etwas grundlegend falsch wäre. In den ersten zwei Spielen wurde in drei von vier Halbzeiten fast alles richtig gemacht, dennoch verlor man gegen Frankreich und die Schweiz – damit war man schon nach zwei Spielen ausgeschieden, ehe man gegen Österreich 0:3 unter die Räder kam.

Auch das kleinste skandinavische Land musste mit drei Niederlagen im Gepäck die Heimreise antreten. Bei Island ist es aber eher dumm gelaufen, anstatt dass etwas grundlegend falsch wäre. In den ersten zwei Spielen wurde in drei von vier Halbzeiten fast alles richtig gemacht, dennoch verlor man gegen Frankreich und die Schweiz – damit war man schon nach zwei Spielen ausgeschieden, ehe man gegen Österreich 0:3 unter die Räder kam.

Hinzu kommet, dass die Vidarsdottir-Schwestern (allen voran die routinierte Stürmerin Margret-Lara) beide verletzt fehlten, ebenso wie Stamm-Außenspielern Dora Larusdottir. Dagny Brynjarsdottir spielte zwar, aber ohne Matchpraxis – sie hatte den kompletten Frühling verletzt passen müssen. Die Kombination aus Verletzungspech und unglücklichem Spielverlauf kann ein Team mit einem so kleinen Spieler-Pool wie Island einfach nicht auffangen.

Die Spielidee von Trainer Freyr Alexandersson hatte vor allem gegen Frankreich gut gepasst, die Umstellung auf Dreierkette mit hoch stehenden Wing-Backs beschnitt gegnerischen Spielaufbau gut, aber es sollte halt nicht sein. Um Island muss man sich mittelfristig keine Sorgen machen.

Etabliert, aber nicht weit gekommen

Ja, es war die erste EM-Teilnahme für die Schweiz – aber nach zwei überragenden Qualifikationen (17 Siege, 1 Remis, 0 Niederlagen) und dem WM-Achtelfinale kann man die Eidgenossinnen durchaus schon als relativ etabliertes Team betrachten. Das Viertelfinale war das klare Ziel, das wurde aber verfehlt. Und zwar aus zwei Gründen.

Ja, es war die erste EM-Teilnahme für die Schweiz – aber nach zwei überragenden Qualifikationen (17 Siege, 1 Remis, 0 Niederlagen) und dem WM-Achtelfinale kann man die Eidgenossinnen durchaus schon als relativ etabliertes Team betrachten. Das Viertelfinale war das klare Ziel, das wurde aber verfehlt. Und zwar aus zwei Gründen.

Zum einen war da natürlich der Fehlgriff von Torhüterin Thalmann im letzten Spiel gegen Frankreich. Aber schon zuvor war man merklich unvorbereitet in die ersten Partien gegangen. Man wirkte komplett überrascht vom österreichischen Pressing und gegen Island fand man erst dann besser ins Spiel, als auch die Abwehr weiter nach vorne schob und die traditionell offenen Schweizer Halbräume zu machte.

Gegen Frankreich hatte dann eigentlich alles gepasst: Das 4-1-4-1 wirkte viel stabiler als das gewohnte 4-1-3-2, auch die Suche nach einer Nebenfrau für Stürmerin Bachmann (Reuteler, Humm, Bürki?) hatte sich damit erledigt, die Balance im Team stimmte und man hielt Frankreich geschickt vom Tor weg. Ob man nun weiterhin mit taktischen Unsauberkeiten zu rechnen ist oder aus dem qualitativ hochwertigen Kader nun dauerhaft das tatsächliche Potenzial ausgeschöpft wird, muss sich zeigen. Angesichts einer eher unproblematischen Quali-Gruppe sollte aber zumindest die Teilnahme an der WM in zwei Jahren kein großes Problem sein.

Einen kompletten Umbau hat die russische Trainerin Elena Fomina in den letzten Monaten vollzogen. Mit einigen wenigen Ausnahmen wurde alle eliminiert, die den russischen Frauenfußball in den letzten Jahren getragen haben. Mit einer Truppe von Greenhorns trat Russland nun also bei der EM an, mit wenig Klasse, aber zumindest einer klaren Spielidee.

Einen kompletten Umbau hat die russische Trainerin Elena Fomina in den letzten Monaten vollzogen. Mit einigen wenigen Ausnahmen wurde alle eliminiert, die den russischen Frauenfußball in den letzten Jahren getragen haben. Mit einer Truppe von Greenhorns trat Russland nun also bei der EM an, mit wenig Klasse, aber zumindest einer klaren Spielidee.

Defensiv sicher stehen, und wenn es gefahrlos möglich ist, im Mittelfeld die Bälle erkämpfen und schnell umschalten: Mit dieser simplen, aber doch vorhandenen Taktik gab es beim vierten EM-Antreten endlich den ersten Sieg für Russland – 2:1 gegen Italien. Gegen Schweden hätte man in ein schlimmes Debakel laufen können, gegen Deutschland war auch nicht viel los, aber immerhin hielt man das Ausmaß der sportlichen Katastrophe in Grenzen und konnte viel lernen.

Fominas Kader legt des Schluss nahe, dass es vor allem darum, also ums Lernen, ging.

Während Russland den Generationswechsel damit schon hinter sich hat, steht in Italien wohl jetzt ein völliger Neustart an. Mit den tollen kämpferischen Auftritten bei der knappen Niederlage gegen Deutschland und dem Überraschungs-Sieg gegen Schweden gab es einen positiven Abschluss für Kapitänin Melania Gabbiadini und in der Folge auch für Teamchef Antonio Cabrini. Man machte eine gute Figur, solange man sich gegen stärkere Gegner wehren konnte. Gegen eine ähnlich schwache Truppe wie Russland aber, wo man agieren musste und nicht reagieren konnte, traten die Defizite im individuellen, technischen und auch taktischen Bereich durchaus zu Tage.

Während Russland den Generationswechsel damit schon hinter sich hat, steht in Italien wohl jetzt ein völliger Neustart an. Mit den tollen kämpferischen Auftritten bei der knappen Niederlage gegen Deutschland und dem Überraschungs-Sieg gegen Schweden gab es einen positiven Abschluss für Kapitänin Melania Gabbiadini und in der Folge auch für Teamchef Antonio Cabrini. Man machte eine gute Figur, solange man sich gegen stärkere Gegner wehren konnte. Gegen eine ähnlich schwache Truppe wie Russland aber, wo man agieren musste und nicht reagieren konnte, traten die Defizite im individuellen, technischen und auch taktischen Bereich durchaus zu Tage.

Das italienische Team hat zu wenig Qualität, um an den älteren Spielerinnen festzuhalten. Es war zwar besser als befürchtet, aber letztlich ging es auch für Italien nur darum, bei der EM kein komplettes Kanonenfutter abzugeben. Die neue Trainerin Milena Bertolini wird nun den Umbau starten müssen, den sich Cabrini nach fünf Jahren voller verbandsinterner Hemmnisse nicht mehr antut.

Dass nach der Fiorentina nun auch Juventus in den Frauenfußball einsteigt, ist dabei wohl eher nicht von Nachteil. Dass man in einer eher leichten WM-Qualigruppe gelandet ist, auch nicht.

Die verbleibenden drei Debütanten

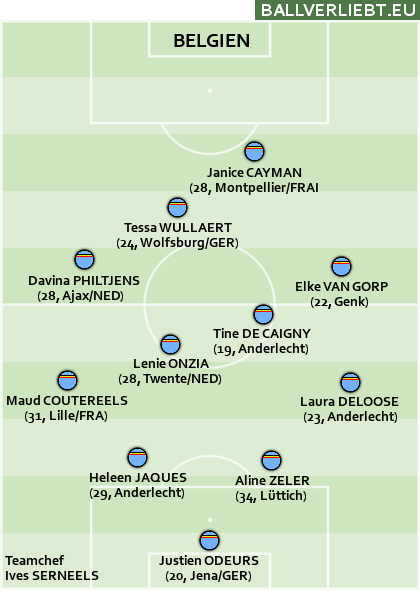

Neben Österreich und der Schweiz gab es noch drei weitere EM-Debütanten. Den komplettesten Eindruck dieses Trios gab ganz klar Belgien ab – zu sehen beim überzeugenden 2:0-Sieg gegen Norwegen.

Neben Österreich und der Schweiz gab es noch drei weitere EM-Debütanten. Den komplettesten Eindruck dieses Trios gab ganz klar Belgien ab – zu sehen beim überzeugenden 2:0-Sieg gegen Norwegen.

Natürlich kann man von der Qualität der meisten Einzelspielerinnen nicht mit den Großen mithalten, das hat auch die teilweise Überforderung im Spiel gegen Holland gezeigt. Auch, das Tessa Wullaert in Wahrheit deutlich zu gut für diese Truppe ist, wurde augenscheinlich: Es passierte immer wieder, dass Mitspielerinnen auf die Ideen der Wolfsburg-Spielerin nicht eingegangen sind, weil sie sie nicht kommen gesehen haben.

Die besorgniserregende Nervosität von den Anfangsminuten des ersten Spiels hat man schnell abgelegt. Belgien konzentrierte sich auf die eigenen Stärken (kompakte Defensive, schnelles Umschalten), erkannte Schwachpunkte bei den Gegnern und bohrte diese auch gut an. Insgesamt darf man im belgischen Lager mit dem ersten EM-Auftritt durchaus zufrieden sein.

Das gilt auch für Portugal. Das laut Ranking schwächste Team, das jemals bei einer EM dabei war, schlug sich überraschend wacker. Natürlich: Bei den Gegentoren, die man sich gegen Spanien und England einfing, war auch eine gehörige Portion Naivität bzw. individuelle Böcke dabei. Aber vor allem im Spiel gegen das holzgeschnitzte Team aus Schottland wurde deutlich, dass Portugal durchaus versucht, ein einigermaßen vorzeigbares Aufbauspiel zu präsentieren. Belohnt wurde das mit einem 2:1-Sieg und drei Punkte mehr auf dem Konto hatte, als realistisch zu erwarten gewesen waren.

Das gilt auch für Portugal. Das laut Ranking schwächste Team, das jemals bei einer EM dabei war, schlug sich überraschend wacker. Natürlich: Bei den Gegentoren, die man sich gegen Spanien und England einfing, war auch eine gehörige Portion Naivität bzw. individuelle Böcke dabei. Aber vor allem im Spiel gegen das holzgeschnitzte Team aus Schottland wurde deutlich, dass Portugal durchaus versucht, ein einigermaßen vorzeigbares Aufbauspiel zu präsentieren. Belohnt wurde das mit einem 2:1-Sieg und drei Punkte mehr auf dem Konto hatte, als realistisch zu erwarten gewesen waren.

Man steht nach dem Turnier vermutlich ein wenig besser da, als man ist – Spanien spielte nur mit Halbgas, England mit der Reserve und bei Schottland gingen vier Stammkräfte ab – aber in Portugal, wo sich ja auch in der Liga und von Seiten des Verbands einiges tut, kann man viel Positives aus diesem Turnier ziehen. Und für die WM-Quali hat man die leichteste aller Quali-Gruppen erwischt. Mal sehen.

Heroisch gewinnen und dabei ausscheiden: Sehr viel schottischer geht es kaum. Natürlich hatte Schottland auch Pech – drei Stammkräfte hatten sich schon im Vorfeld verletzt, darunter die beste Spielerin, Kim Little. Und dann war auch für Einser-Stürmerin Jane Ross das Turnier nach einer Stunde mit einer Schulter-Blessur vorbei. Das ohnehin nur auf Kampf ausgelegte Spiel Schottlands verkümmerte noch mehr, und die ins Turnier geworfene Ersatz-Innenverteidigerin Vaila Barsley war nicht nur beim derben 0:6 gegen England heillos überfordert.

Heroisch gewinnen und dabei ausscheiden: Sehr viel schottischer geht es kaum. Natürlich hatte Schottland auch Pech – drei Stammkräfte hatten sich schon im Vorfeld verletzt, darunter die beste Spielerin, Kim Little. Und dann war auch für Einser-Stürmerin Jane Ross das Turnier nach einer Stunde mit einer Schulter-Blessur vorbei. Das ohnehin nur auf Kampf ausgelegte Spiel Schottlands verkümmerte noch mehr, und die ins Turnier geworfene Ersatz-Innenverteidigerin Vaila Barsley war nicht nur beim derben 0:6 gegen England heillos überfordert.

Aber selbst routinierte Spielerinnen wie Rachel Corsie, die zumeist auf der Sechs gespielt hat, brachten keine Sicherheit. Dass man selbst gegen ein auf dem Papier deutlich schwächeres Team wie Portugal verliert, und das nicht einmal unverdient, ist eigentlich schon ein wenig peinlich. Und auch der Sieg gegen Spanien war schmeichelhaft, öfter als zwei-, dreimal ist man nicht vor das Tor gekommen – und ohne Panos‘ Patzer wäre auch niemals ein Tor gelungen.

Dass nur ein Treffer zum Viertelfinal-Einzug gefehlt hat, täuscht recht drastisch über die Defizite Schottlands hinweg. Hinzu kommt, dass die angetretene Mannschaft zumindest in der Defensive auch schon eher überaltert ist. Auf Samantha Kerr, die nun das Traineramt von Anna Signeul übernehmen wird, wartet viel Arbeit: Taktisch fängt sie quasi bei Null an, und personell wird sich auch einiges tun müssen.

Fazit: Es gibt deutlich sichtbare, generelle Schwachpunkte. Dennoch hat das Turnier die Frauenfußball-Szene interessanter gemacht.

Kritische Stimmen ernteten vor allem die Torhüterinnen, die mit wenigen Ausnahmen (Zinsberger, Schult, Hjelmseth und Bardsley) allesamt mindestens einen peinlichen Schnitzer dabei hatten. Dies war sicher die auffälligste und plakativste Schwäche, die sich durch das Turnier zog.

Auch das generelle Spielniveau wurde von verschiedenster Seite kritisiert, etwa von Silvia Neid und auch Ariane Hingst. Konkret wurde bemängelt, dass es den stärkeren Teams an taktischen Mitteln und technischer Sicherheit fehlt, um die defensiv eingestellten Gegner aus der zweiten Reihe zu knacken. Das ist sicher richtig: Frankreich agierte zu planlos, Deutschland zu konfus und Spanien zu horizontal und zu wenig psychisch stabil; und als England einmal den Spielstand jagen musste, sah das auch eher unbeholfen aus.

Allerdings: Das spielerische Niveau bei der EM 2013 war wesentlich geringer als bei diesem Turnier. Selbst Sieger Deutschland spielte damals gehemmt und unkreativ. Es gab damals kaum drei Teams, die wirklich spielen wollten – Frankreich, Schweden auch, mit Abstrichen Spanien. Und das war’s.

In jedem Fall aber hat diese EM 2017 gezeigt, dass die zweite Reihe aufgeschlossen hat. Es ist jederzeit möglich, dass Große gegen Außenseiter straucheln. Und zwar nicht als singuläres Ereignis und überraschende Ausnahme, sondern auf erstaunlich breiter Basis. Die Zeiten, in denen für Deutschland, Schweden und Norwegen alles bis zum Halbfinale nur Aufwärmprogramm war, sind lange vorbei.

Die absolute Zahl der Zuseher in den sieben Stadien war höher als 2013 in Schweden, allerdings gab es auch sechs Spiele mehr. Der Zuschauerschnitt war also etwas geringer als beim letzten Turnier (7.900 in Holland, 8.600 in Schweden). Allerdings: Rechnet man das Finale weg, das vor vier Jahren in einem deutlich größeren Stadion ausgetragen wurde, rangieren beide Turnier gleichauf bei 7.300 Zusehern pro Match. Das der Zuschauerschnitt real also quasi gehalten wurde, ist als kleiner Erfolg zu bewerten. Holland ist kein historisches Frauenfußball-Land, Schweden sehr wohl.

Das Zusammenrücken ist für den Frauenfußball als Ganzes gut, weil es dem Turnier einen Teil seiner Berechenbarkeit genommen hat. Die Szenerie ändert sich. Es wird in den nächsten anderthalb Jahren heraus zu finden sein, bei wem der EM-Auftritt, positiv wie negativ, eine Ausnahme war, und bei wem sich der Trend bestätigen wird.

Sicher ist nur: Dass die alten Hierarchien nun längst nicht mehr in Stein gemeißelt sind, macht die ganze Frauenfußball-Szene in Europa interessanter.