Viele Überraschungen, Wendungen noch und nöcher, und erstmals ein großer Turniersieger, der im Turnierverlauf gleich zwei Spiele verloren hat: Der jüngst beendete Afrikacup hat eine denkwürdige Veranstaltung hinter sich. Fußballerisch und was die spielerische Qualität angeht, war aber nicht viel los – was den teils überschwänglichen Kritiken keinen Abbruch tat.

Was nach diesem Turnier und dem zeitgleich im Schatten davon abgehaltenen Asiencup die Frage aufwirft: Was macht ein gutes Turnier eigentlich aus?

Die Geschichten

Dunkel erinnert man sich vielleicht noch, Afrikacup 2019, Madagaskar. Das Land war noch nie bei einem Turnier dabei, dann gleich Gruppensieger vor Nigeria, bis ins Viertelfinale gekommen. Oder beim Turnier vor zwei Jahren, die Komoren: Überraschend ins Achtelfinale eingezogen, arge Verletzungsprobleme, im K.o.-Spiel musste ein Feldspieler als Torhüter von Beginn an ran, dennoch nur ganz knapp gegen Kamerun verloren.

Mal ehrlich: Daran erinnert man sich noch eher als daran, dass Algerien bzw. Senegal die Turniere gewonnen haben.

Fast raus, Trainer entlassen, Turnier gewonnen

Was diesen Aspekt angeht, war diese Auflage des Afrikacups ganz vorne dabei. So eine Story wie der Titel für die Ivorer hat das Turnier seit dem Sensations-Triumph von Sambia 2012 nicht mehr gesehen. Dabei ist natürlich nicht der blanke Umstand entscheidend, dass das Team der Elfenbeinküste den Pokal holte. Sondern das „wie“.

Einem 2:0-Arbeitssieg gegen Guinea-Bissau zum Auftakt folgte eine 0:1-Niederlage gegen Nigeria, man kam gegen die diszipliniert verteidigende Fünferkette nicht durch, kann passieren. Doch dann kam die 0:4-Implosion gegen Äquatorialguinea im letzten Gruppenspiel. Die Ivorer waren Gruppendritter, die Stimmung war am Boden, Teamchef Jean-Louis Gasset Geschichte – wobei sowohl Trainer als auch Verband Wert darauf legten, selbst die Trennung herbeigeführt zu haben.

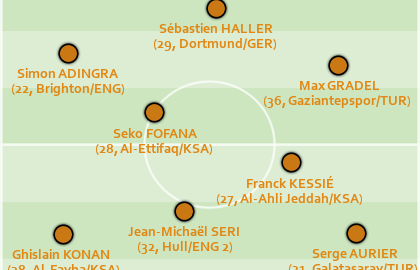

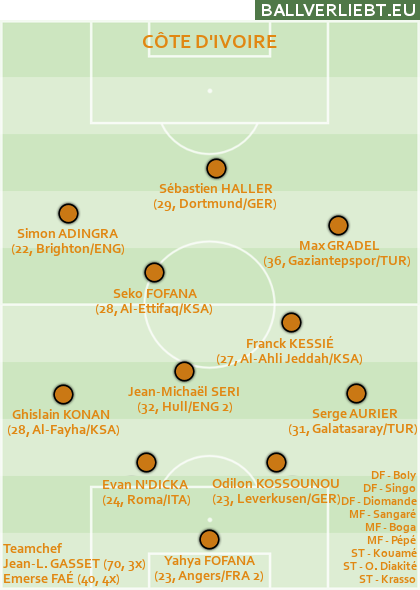

Zwei Tage nach dem letzten Gruppenspiel stand erst fest, dass man doch noch als viertbester Gruppendritter ins Achtelfinale schleichen durfte – gegen den bis dahin makellosen Titelverteidiger Senegal. Hastig installierte der Verband Co-Trainer Emerse Faé als Interims-Coach. Dieser tauschte Boly durch Kossounou, Sangaré durch Seri, brachte den alten Max Gradel statt Boga, dazu konnte er auch auf Brightons Adingra und Dortmunds Haller – beide waren zuvor angeschlagen – bauen.

Man geriet gegen den Senegal in Rückstand, blieb dran und hatte Glück, dass sowohl Referee als auch VAR vor dem Elfmeter, der in der 86. Minute den Ausgleich brachte, eine Abseitsstellung übersehen hatten – die Ivorer gewannen im Elferschießen. Im Viertelfinale gegen Mali lagen die Ivorer sogar bis zu 90. Minute hinten, ehe Adingra ausgleich, man gewann in der Verlängerung. Im Halbfinale gegen die DR Kongo sorgte Haller für den 1:0-Sieg und auch im Endspiel gegen Nigeria lag der Gastgeber zurück, gewann aber noch 2:1.

Jonathan Wilson schrieb schon nach dem Achtelfinale von den „Zombies“ aus der Elfenbeinküste, eigentlich erledigt, aber einfach nicht totzukriegen. Mit Faé als Trainer statt dem griesgrämigen Franzosen Gasset, der weder mit dem Team noch mit den Fans eine Connection hatte, war ein ganz anderer Animus vorhanden und am Ende steht ein Titel, der sehr an den von 2015 erinnert: Als die große Generation ein halbes Jahr nach dem Rücktritt von Didier Drogba, nach oftmaligem Scheitern abgeschrieben, doch noch einmal zuschlug. Die Bilder von Gervinho, wie er im finalen Elferschießen mit dem Rücken zum Geschehen sitzt, sind noch heute afrikanische Fußball-Folklore.

Throwback zum Africa Cup finale 2015 als Gervinho das elfmeterschießen zu spannend wurde & er sich einf weggedreht/weggesetzt hat

Das elfmeterschießen ging 9:8 für die Elfenbeinküste aus & ich bin bis heute noch traurig dass Drogba nicht dabei war

Video: https://t.co/KkNJNIOHre pic.twitter.com/YmXBWTPTrI

— Vince der Piratenjäger (@Eukakrypto) November 28, 2020

Tadschiki-wer?

Auch der Asiencup war nicht gerade arm an Überraschungen. Das tadschikische Team von Petar Šegrt, vor 20 Jahren Trainer von Ried, Leoben und dem Sportclub, kam ins Viertelfinale, Jordanien sogar ins Finale. Südkorea, mit Co-Trainer Andi Herzog, sprang in Achtel- und Viertelfinale mit rettenden Toren in der Nachspielzeit dem Aus von der Schippe, wurde im Halbfinale von den fröhlich drauflos spielenden Jordaniern aber eindrucksvoll besiegt.

Das Halbfinale war auch mehr, als dem ziemlich glanzlosen koreanischen Team auch zugestanden war – das dürfte auch eher der Grund für Klinsmanns Entlassung gewesen sein als der Umstand, dass er auch nach der verdienten Niederlage gegen Jordanien keinen so richtig traurigen Eindruck gemacht hat.

Dass Katar seinen Titel aus 2019 verteidigt hat, wurde registriert, mehr als eine Randnotiz war es nicht. Dabei hatte auch das Finale seine Story, fielen doch alle drei Tore beim 3:1 gegen Jordanien aus Elfmetern. Berechtigte Strafstöße wohlgemerkt, die ersten beiden waren aber jeweils eher harmlose Fouls an der Strafraumgrenze.

Die Spieler

Der Afrikacup und seine Geschichten waren auch hierzulande einigermaßen präsent, obwohl das Turnier hierzulande nicht mehr im frei empfangbaren TV zu sehen ist, seit Eurosport 2017 die Rechte nicht mehr bekam. Der Asiencup wurde wie das Turnier in Afrika auf Sportdigital übertragen, dessen Feed auch auf DAZN zu sehen ist. Dennoch: Seine Geschichten erschöpften sich in Österreich in Wasserstandsmeldungen von Andi Herzog – und Erstaunen, dass es den alten Petar Šegrt noch gibt.

So alt ist Šegrt eigentlich gar nicht (er ist 57), aber eindeutig sind es die Geschichten nicht alleine – sonst hätte das frühe chinesische Aus für mehr Resonanz gesorgt, ebenso wie das saudische im Achtelfinale.

Der Star-Faktor

Tadschikistan rang China in der Vorrunde ein 0:0 ab und besiegte den Libanon mit 1:0. Im Achtelfinale gegen das Team der Emirate lagen die Tadschiken bis kurz vor Schluss in Front, mussten den späten Ausgleich hinnehmen, setzten sich aber im Elferschießen durch. Im Viertelfinale schließlich endete die Reise mit einer 0:1-Niederlage gegen Jordanien. Eine echte Sensation gegen einen Großen vom Kontinent war also nicht dabei.

Und also ja, man kennt hierzulande niemanden aus der tadschikischen Truppe. Logisch – aber man kann es auch ausdehnen. Von den 52 Spielern in den Kadern der beiden Finalisten, Katar und Jordanien, stand nur ein einziger Spieler, der sein Geld in Europa verdient. Und bei allem Respekt, allzu große Name Recognition hat Musa Al-Taamari, Flügelspieler vom französischen Erstligisten Montpellier, auch nicht.

Natürlich gab es Son Heung-Min, der im koreanischen Camp mit unprofessionellen Kaderspielern aneinander geriet und sich dabei den Finger ausgekugelt hat. Es gab Japan mit Liverpools Wataru Endo und dem Ex-LASK-Wirbler Keito Nakamura. Es gab Australien mit… puh, mit Jackson Irvine von St. Pauli. Nehmen wir den Iraner Mehdi Taremi vom FC Porto noch dazu? Okay, lassen wir’s gut sein.

Der Punkt ist: Beim Afrikacup sind einfach viel mehr Spieler in europäischen Ligen unterwegs (gewesen), auch in den richtig guten, damit sind sie auch bekannter. Mo Salah, Riyad Mahrez, Sébastien Haller, Mohammed Kudus, André Onana, Achraf Hakimi, Victor Osimhen, Sadio Mané – die Liste ist lang und man könnte sie gut noch länger machen. Bis auf Südamerika kann da halt einfach wirklich nur Europa mithalten.

Der Verteidiger von Pakhator Tashkent

Selbst bei weniger mit bekannten Namen gespickten Teams gibt es ein paar, zu denen man einen Bezug hat. Der Außenverteidiger vom AS Monaco, darunter kann man sich was vorstellen. Der mosambikanische Innenverteidiger von Atlético Madrid, das Mali-Quintett mit Red-Bull-Affiliation. Der Linksaußen aus Guinea-Bissau von Lyon, Arnautovic‘ ehemaliger Bologna-Sturmpartner aus Gambia, der algerische Achter und der tunesische Sechser aus Frankfurt, der namibische Teamchef mit ausgedehnter HSV-Vergangenheit.

Das wird in Asien schwierig. Die Ligen vom arabischen Golf verstärken ihr Image als Vorruhestands- und Moneygrabber-Paradies, die aus China ist kaputt, jene aus Japan, Südkorea und Australien interessierend niemanden, alle anderen noch weniger. Mit dem Verteidiger von Pakhator Tashkent, dem Stürmer von Shandong Taishan, dem Flügelspieler von den Western Sydney Wanderers und dem Torhüter von Istiklol Dushanbe lockst du außerhalb von Asien niemanden vor den Internet-Stream.

Die spielerische Qualität

Kommen wir nochmal kurz zurück zu Tadschikistan.

Im Elo-Rating ist Tadschikistan im inner-asiatischen Ranking auf Platz 17 ins Turnier gegangen, weltweit war es Rang 107, das ist in etwa im Bereich von Estland – in der EM-Qualigruppe haben die Esten sieben von acht Spielen verloren.

Mit LigaZwa-Niveau ins Viertelfinale

Der führende Klub des Landes, Istiklol aus der Hauptstadt Dushanbe – zuletzt zum zehnten Mal in Folge Meister – wird im vergleichenden Ranking von Opta im Bereich von Ried und St. Pölten geführt, also von guten heimischen Zweitligisten. Schon der zwei- und drittbeste Klub aber verfügt laut Opta nicht mal über österreichisches Regionalliga-Niveau.

Gut, das ist Tadschikistan. Aber Titelträger Katar? Alle Kaderspieler sind in der „Qatar Stars League“ engagiert. Opta sieht Top-Klub Al-Sadd auf Augenhöhe mit dem mächtigen TSV Hartberg. Die vor einigen Jahren so hochgepimpte China-Liga? Mehr als drei oder vier Teams, die österreichisches Bundesliga-Niveau haben, gibt es dort laut Opta nicht. Die Saudi-Liga? Besser, aber auch nicht dramatisch stärker als Sturm Graz oder der LASK. Also: Kein Sporting, kein Liverpool.

Schon beim Turnier von 2015 – das noch mit 16 Teams ausgetragen wurde anstatt wie nun zum zweiten Mal mit 24 Teilnehmern – fiel das Urteil vernichtend aus. „Mit gutem Willen kommt man auf neun Teams, die halbwegs brauchbar Fußball spielen können. Der Rest war zuweilen von einer erschütternden Schwindligkeit, die dafür sorgte, dass man sich gerade die Vorrunde kaum ansehen konnte“, konstatierten wir damals.

In Asien haben sie es schon nicht geschafft, ein vernünftiges 16er-Feld zusammen zu kratzen, umso schlimmer ist vor allem die Vorrunde jetzt. Andererseits ist Kirgisien auch keine größere Beleidigung für den neutralen Fan als Kuwait und China hat es diesmal tatsächlich geschafft, weder gegen Tadschikistan noch gegen den Libanon zu gewinnen und schon in der Vorrunde zu scheitern.

Keine kreative Offenbarung

Auch in Afrika wurde das Turnier 2019 von 16 auf 24 aufgestockt, wie zuvor schon in Europa. Man holte sich Teams dazu, deren Spieler überwiegend entweder in der zweiten bis dritten Liga in Frankreich oder England engagiert sind, oder als von ihren Managern zu Mittelständlern aus Rumänien, Bulgarien oder Polen verstreute Glücksritter ihren Lebensunterhalt bestreiten. So sah das auch aus.

Mit Wohlwollen wurde im Vergleich zu den letzten beiden Turnieren das Niveau bei dieser Auflage des Afrikacups beschrieben, von den afrikanischen Journalisten vor Ort (die nicht selten aber zuweilen zu ebenso unreflektierten wie substanzarmen Jubelarien neigen) ebenso wie von den externen Beobachtern. Gerade Letzteres spricht aber eher gegen die letzten Turniere als für dieses.

Was kreativen Aufbau angeht, war dieser Afrikacup nämlich beileibe keine Offenbarung. Wer sich Vorrunden-Spiele von Namibia oder Mauretanien ansah – die beide ins Achtelfinale kamen – sah viel Bemühen, aber wenig Qualität bei Pässen nach vorne. Das zog sich durch: Nur drei der acht Viertelfinalisten hatten auf dem Weg dorthin mehr al 50 Prozent Ballbesitz – und inspirierend waren weder die Auftritte der Elfenbeinküste noch die von Mali gewesen. Allenfalls der dritte im Bunde, Kap Verde, wusste zeitweilig zu gefallen.

Andererseits wurde defensive Stabilität lange belohnt: Nigeria zog mit einem pragmatischen 5-4-1 von José Peseiro (ein enger persönlicher Freund von José Mourinho) ins Finale ein und das schien schon ganz früh im Turnier recht klar zu sein. Südafrika stemmte sich im Achtelfinale gegen eine marokkanische Übermacht und nützte den einzigen Torschuss, der diese Bezeichnung verdiente, zum Sieg und setzten sich im Viertelfinale nach einem 0:0 im Elferschießen durch.

Die Erwartungshaltung

Ein Festival des großartigen Fußballs war der Afrikacup nicht, er war nicht mal spielerisch besonders ansprechend, und doch kommt er in der Berichterstattung ganz gut weg. Dabei gab es auch organisatorische Pannen, wie das Ticketing, das hinten und vorne nicht funktioniert hat. In Katar klappte, wie schon bei der WM, alles reibungslos, es gab auch unerwartete Wendungen im Turnier, und doch nahm von Beginn an niemand so recht Notiz davon.

Vergleichen wir das mit den letzten beiden EM-Turnieren. Die Vorfreude auf Frankreich 2016 war groß, nicht nur in Österreich. Ein Feld gespickt mit potenziell großartigen Teams, ein attraktives Gastgeberland, alles schien angerichtet – und dann so ein zähes Turnier, ein langweiliges Spiel nach dem anderen, der seltsame 24-Teams-Modus erstmals wieder in der Praxis. SRF-Kommentator Sascha Ruefer nannte das Finale wegen der zahlreichen im Stade de France umherfliegenden Kleintiere einen „Mottenkick“, die überwiegende Mehrheit der 50 Spiele davor fiel unter die Kategorie „Grottenkick“.

Fünf Jahre später, als es nach einem Jahr ohne Zuseher in den Stadien und einem extrem dichten Spielplan auf die EM zuging, war im Vorfeld ein ungewöhnliches Desinteresse zu spüren. Auf unsere Aussage im damaligen Vorschau-Podcast, dass „das Turnier eigentlich keiner so richtig braucht“, haben wir einiges an Zuspruch und Bestätigung erhalten. Und dann das: Teams, die nach vorne denken und spielen wollen, erstaunlich flotte Spiele und Narrative, die einen wirklich bis zum Finale interessieren – anstatt spätestens im Achtelfinale nichts mehr mit der EM zu zu haben zu wollen, wie 2016.

Also: Die Erwartungshaltung bei einem Asiencup ist „kann nix“, darum schaut man sich’s auch nicht an. Die Erwartungshaltung bei einer EM war zumeist „uuuuh das wird cool“, darum schaut man es sich sehr wohl an – auch außerhalb von Europa. Und in Afrika? In Afrika erwartet man lustiges Chaos, dass nichts so kommt wie erwartet, man erwartet ungewohnte Geräuschkulisse in den Stadien und in Wahrheit ist es einem wurscht, wie es ausgeht, Hauptsache der Weg dorthin ist schräg.

Und wenn schon sonst nichts, das hat das Turnier von 2024, der offiziell der Afrikacup 2023 ist, geliefert.

This mistake from Ofori touching the ball after a complete miss hit from Reinildo (the eventual goal scorer) cost Ghana the game #AFCON2023 pic.twitter.com/uWSD9I6TsX

— 🇨🇩🇸🇱 (@8Flavs) January 22, 2024