Wenn es eine Lehre aus der gerade abgelaufenen Saison der Major League Soccer gibt, der zwanzigsten, dann diese: Das mit den großen (ausrangierten) Spielern aus Europa ist gut für die Aufmerksamkeit, aber kontraproduktiv auf dem Feld. Nach dem Ende der 20. Saison der MLS: Die Ami-Liga, ihre Eigenheiten und ihr steter Weg zu mehr Aufmerksamkeit, einmal genau erklärt.

Timbers allowed one, ONE, shot on goal in win over Crew. #StatMan Three: https://t.co/ntNLPzu4WJ #RCTID #MLSCup pic.twitter.com/jvNM20uOak

— Portland Timbers (@TimbersFC) December 7, 2015

Vom Boden hochgeholt

Vor 15 Jahren war die MLS quasi vor dem Zusperren: Niemand wollte die Spiele sehen, niemand wollte sie im TV übertragen, niemand wollte wirklich investieren. Obskure Spezialregeln (Elfmeterschießen bzw. Shoot-Out wie im Eishockey und später gar Verlängerungen nach Unentschieden) und kaum erkennbare Fußball-Markierungen auf Football-Feldern trugen nicht gerade zur Attraktivierung bei. Der Versuch, mit zwei Teams im kubanisch geprägten (und damit bei einer nicht vom Fußball, sondern vom Baseball dominierten Einwanderer-Bevölkerung) Florida Fuß zu fassen, ging kräftig daneben – das Aus von Miami Fusion und Tampa Bay Mutiny 2001 war ein schwerer Image-Schlag.

Das Engagement des 40-jährigen Lothar Matthäus brachte Aufmerksamkeit („I hope we have a little bit lucky“), aber der neue Liga-Boss Don Garber wusste: Nur mit vernünftiger Infrastruktur und Nachhaltigkeit es möglich, die Liga zu retten und langfristig zu positionieren. Als Matthäus kam, spielten neun der damals zwölf Teams in viel zu großen NFL-Stadien, nur Columbus hatte eine eigene Fußball-spezifische Arena. Miami und San José spielten zumindest in mittelgroßen Stadien, die nicht heillos überdimensioniert waren.

Salary Cap und „Designated Players“

Nun, in der 20. Saison, verfügten 14 der 20 Klubs über ein eigene Stadion zwischen 20.000 und 25.000 Plätzen. Seattle und Orlando füllen ihre Riesen-Arenen angemessen, auch NYCFC hat im Yankee-Stadion eine annähernd volle Auslastung – nur die Spieler von New England sehen bei ihren Heimspielen noch dramatisch viele leere Plätze im Stadion der Patriots.

Dazu kommt das System mit Salary Cap und „Designated Players“ (DP): Durch die Begrenzung der Kaderkosten verdient ein durchschnittlicher MLS-Spieler rund 100.000 Euro im Jahr (zum Vergleich: Zlatko Junuzovic verdient in Bremen etwa das 25-fache davon). Jeder Klub darf bis zu drei Spieler (eben die DP) nennen, die nicht unter die Gehalts-Deckelung fallen, dafür zahlen sie „Luxury Tax“ (sprich: für den Rest des Teams wandert die Obergrenze runter).

So werden die Personalkosten verhältnismäßig gering gehalten – und zwar nachhaltig und für alle. Außerdem wurde 2006 Trikotwerbung erlaubt: Bis dahin war das etwas in den USA verpöntes und in der Tat von den Ligen verbotenes, mittlerweile ist es in der MLS völlig normal. 19 der 20 Teams in dieser Saison verfügten über ein Logo auf der Brust, von Airlines (Alaska Air bei Portland, Etihad bei NYCFC) über Banken (BoM bei Toronto), Versicherungen (sehr viele), Lebensmittel (Bimbo bei Philadelphia, Herbalife bei Galaxy, Red Bull bei NYRB) bis hin zu XBOX (Seattle).

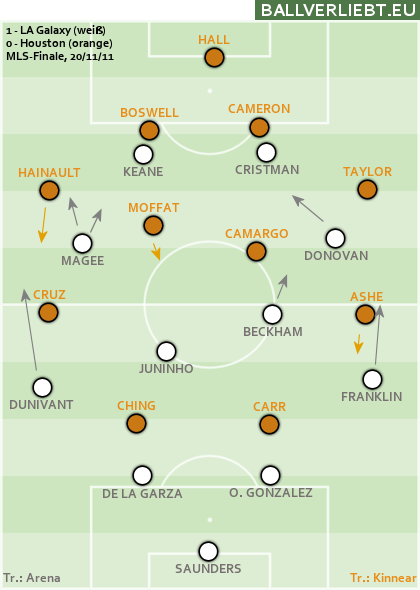

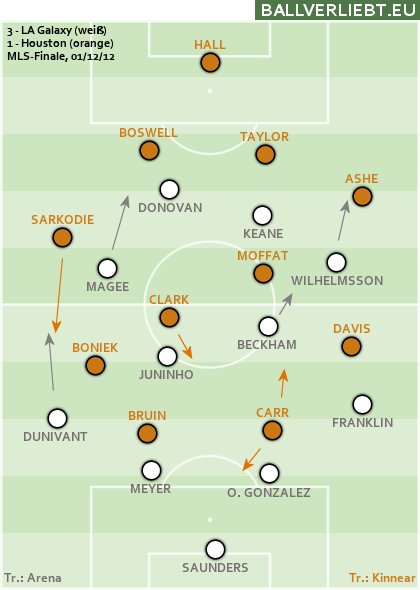

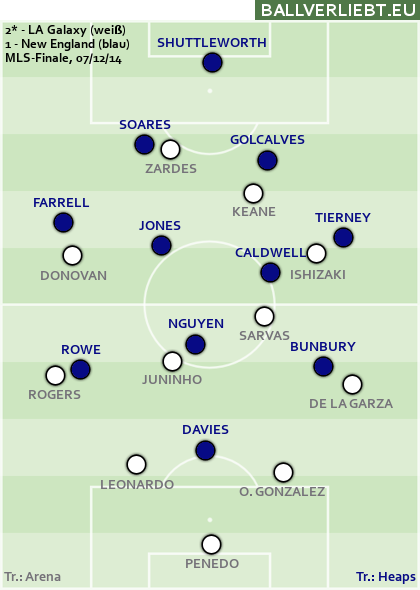

Die DP-Regel wurde ein Jahr später eingeführt, als David Beckham 2007 kam. Seither haben sich zwei Philosophien entwickelt: Die einen Teams (LA Galaxy vor allem, früher auch NYRB, nun diverse Neuankömmlinge um Aufmerksamheit in ihrer Stadt zu generieren) buttern in große Namen und nehmen ein großes Ungleichgewicht innerhalb des Kaders in Kauf. Über die letzten Jahre haben sie es aber nur in Los Angeles zum Funktionieren gebracht – die Titel von 2011, 2012 und 2014 sprechen dafür.

Andere Klubs versuchen, so viel Qualität wie möglich aus den Salary-Cap-Spielern zu holen und ergänzen sie mit gezielten DPs vornehmlich aus dem lateinamerikanischen Raum. Dallas und Portland sind die offensichtlichen Beispiele, Vancouver und Salt Lake machen es genauso. Zuletzt setzte sich auf dem Feld immer öfter die zweite Variante durch.

Alt-Stars bringen einen nicht weiter

Frank Lampard, Andrea Pirlo und David Villa bei Liga-Rookie New York City FC: Krachend daran gescheitert, auch nur in die Play-Offs zu kommen. Orlando City mit Kaká: Näher dran, aber auch deutlich unter Erwartung. Montréal Impact mit Drogba und die LA Galaxy mit Gerrard und Keane: Früh in der K.o.-Runde hängen geblieben.

Der einzige Europa-Import, der tatsächlich einen dramatischen sportlichen Mehrwert für sein Team brachte, war Sebastian Giovinco. Vor ihm mäanderte Toronto jahrelang ziellos von einer Trainerentlassung zum nächsten, von einem Philosophie-Wechsel zum anderen, nur der Platz am Tabellenende blieb immer gleich. Mit dem Italiener, Torschützen- und Scorerkönig der Liga, erreichte Toronto erstmals im neunten Versuch die Play-Offs.

Keine großen Namen, aber großer Teamgeist

Den Gegenentwurf lieferten die sportlich bestimmenden Teams der Saison. Die New York Red Bulls schafften den Übergang: Als Cahill, Jununho und Henry da waren, hatten sie alle ihre persönliche Putzfrau auf dem Feld (Dax McCarty und Roy Miller) und ein unausgegorenes Teamgefüge. Nun, ohne die beiden, ist NYRB eine homogene Mannschaft und das beste Team des Grunddurchgangs.

Auch Dallas (punktbestes Team im Westen) und die Finalisten aus Portland und Columbus punkteten über eine flache Hierarchie. Die bekanntesten Namen sind Ghanas Teamspieler Harrison Afful (Columbus) oder Neo-Teamspieler Darlington Nagbe (Portland) – die kennt in Europa praktisch niemand.

Ausgeglichenheit und Timing

Der Salary Cap und die Struktur der Liga (die den Teameigentümern quasi „gehört“) sorgen für eine große Ausgeglichenheit. Das heißt: Während man in Europa mit zwei Punkten pro Spiel zu den Top-Teams gehört (und, etwa in Spanien oder Deutschland, 2,4 für einen Titel nötig sind) und mit einem pro Match um den Abstieg spielt, ist in der MLS alles enger.

Selbst die besten Teams schaffen es nie über die 2-Punkte-pro-Spiel-Marke (zuletzt schaffte das vor zehn Jahren ein Team), und die 1-Punkte-pro-Spiel-Marke wird selbst von den schlechtesten Teilnehmern nicht dramatisch unterschritten.

Durch den Meisterschafts-Modus ergibt sich auch die Notwendigkeit, auf das richtige Timing für die Top-Form zu achten. 12 der 20 Teams erreichen die Play-Offs – es ist also absolut ausreichend, nach zwei Saisondritteln einigermaßen im Feld mitzuschwimmen. Eine gute Bilanz im Grunddurchgang ist nett, nennenswerte Vorteile (außer das Ersparen eines Play-Off-Spiels und dem Heimrecht in einem etwaigen Finale) ergeben sich daraus aber nicht.

Genau so haben es Columbus und Portland gemacht: Bis in den September rein nicht abreißen lassen, dann aufdrehen und in den Play-Offs voll da sein. Sie eliminierten in ihren Conference Finale jeweils die Grunddurchgangs-Top-Teams (NYRB bzw. Dallas) einigermaßen souverän.

Unvorhersehbar

Die Teambesitzer arbeiten gut zusammen, weil sie wissen, dass die nur gemeinsam die Liga im beinharten Umfeld von Football, Basketball und Baseball etablieren können. So gelang es auch nur zwei Teams (Hauptstadt-Klub DC United in den Anfangsjahren und Glitzer-Klub LA Galaxy in der Beckham/Donovan-Ära), eine über Jahre hinweg dominante Stellung einzunehmen.

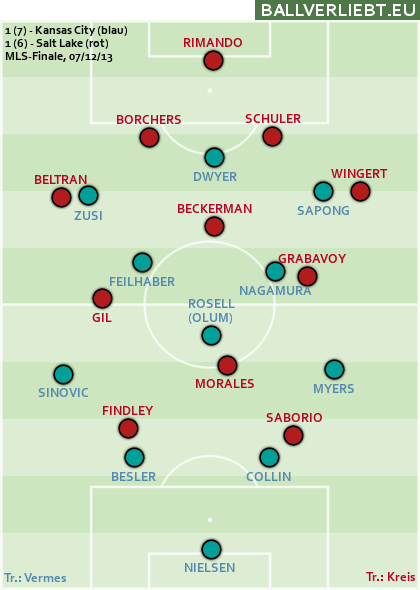

Immer wieder wird zwar Kontinuität belohnt (wie beim Titel von Kansas City 2013 oder dem von Portland heuer), aber das Gros der Teams ist vor jeder Saison praktisch unmöglich einzuschätzen. San Jose etwa war 2012 bester Grunddurchgangs-Klub – weder davor noch danach reichte es überhaupt für die Play-Offs. Oder Portland: Semifinalist 2012 und Meister 2015, dazwischen nicht mal in der K.o.-Runde vertreten.

Was die Schere zusätzlich nicht auseinander gehen lässt, ist das Fehlen eines relevanten internationalen Bewerbes. Im Gegensatz zu Europa, wo sich die Elite in der Champions League immer noch weiter bereichert und damit vom Rest entfernt, ist die CONCACAF-Champions-League finanziell eher ein Verlustgeschäft und hat in der Wahrnehmung kaum den Stellenwert einer Europa League. Die Klubs der mexikanischen Liga machen den Titel dort meist unter sich aus, hin und wieder stößt ein MLS-Klub ins Finale vor (wie Montréal 2015 oder Salt Lake 2011), der Rest spielt keine Rolle.

Spezialisierung der Märkte

Jede große Liga in den USA drängt auf die großen Märkte – New York, Los Angeles, Chicago. Die MLS aber hat erkannt, dass man vor allem in die Nischen drängen muss. Wie nach Columbus (wo es nur ein NHL-Team gibt, und das ist chronisch erfolglos), nach Salt Lake City (ein seit Jahren kaum relevantes NBA-Team als einzige Konkurrenz) oder eben nach Portland – eine Soccer City seit den 1970er Jahren, als die alten Timbers die NASL aufmischten.

Andererseits hat man nach dem Fusion/Mutiny-Desaster anderthalb Jahrzehnte lang einen große Bogen um die Südstaaten gemacht. Erst jetzt, mit einer konsolidierten Liga und eine soliden Struktur, wagt man sich wieder zurück ins Republikaner-Kernland, wo alles nicht-amerikanische misstrauisch beäugt wird. Wenn auch vorsichtig – derzeit gibt es mit Orlando nur ein einziges Team zwischen Houston und Washington. Atlanta und Miami werden bald dazukommen. Aber New Orleans, Tennessee, Carolina, Mississippi und Alabama werden auch in Zukunft fußballfreie Zone bleiben.

Natürlich: Die Liga-Oberen würden es schon gerne sehen, wenn es mal ein Finale zwischen den LA Galaxy mit Beckham und Donovan gegen die NY Red Bulls mit Thierry Henry gegeben hätte. Oder wenn Chicago Fire endlich mal das Abonnement auf die letzten zwei Tabellen-Plätze abgeben würde. Und wenn es die zweite Los-Angeles-Franchise, die 2018 in die Liga einsteigt, besser läuft als die an der kompletten Ignoranz der mexikanischen Fans krepierten Chivas (die sich Ende 2014 auflösten).

Aber wenn ein solides Gründungsmitglied und ein Outback-Klub mit fanatischem Anhang im Finale stehen – so wie 2015 Columbus und Portland – then so be it.

Die MLS-Klubs setzen auch gezielt auf Social Media. Die LA Galaxy haben 1,6 Millionen Facebook-Fans (das sind doppelt so viele wie etwa der HSV hat). Die Zielgruppe ist jung, diese Generation gilt es dort abzuholen, wo sie ist.

Sicherheit vor Abstieg

Ein Spezifikum der MLS ist das Fehlen eines sportlichen Abstiegs. Die Diskussion, ob man einen solchen nicht Einführen sollte, poppt in regelmäßigen Abständen auf, aber das Fehlen eines solchen entspricht erstens den amerikanischen Gepflogenheiten und hat zweitens der Liga gute Dienste erwiesen. Zwar bleibt Ahnungslosigkeit auf dem Sportdirektor-Posten ungesühnt, aber es gibt auch die Möglichkeit, langfristig zu entwickeln.

Außerdem muss sich die Liga nicht mit Klubs herumschlagen, die womöglich den langen finanziellen Atem gar nicht mitbringen oder zumindest einen Plan für eine vernünftige Infrastruktur. David Beckhams Klub in Miami, der auf Einstieg drängt, musste erst eine fixfertige Finanzierung und einen genauen Plan für ein eigenes Stadion vorlegen, ehe man überhaupt daran dachte, ein Aufnahmedatum in Aussicht zu stellen.

Dabei gibt es sehr wohl eine 2. Liga – die „neue“ NASL, in der heuer die NY Cosmos mit Raúl Meister wurde – aber diese dient eher als Aufwärmbecken für Klubs, die sich um eine Aufnahme bewerben (wie Minnesota United). Und viele Teams aus der Liga wollen auch gar nicht in die MLS aufsteigen, weil sie wissen, dass sie von ihrer Struktur und ihren Möglichkeiten dort keine Chance hätten.

Klinsmann hat es trotzdem schwer

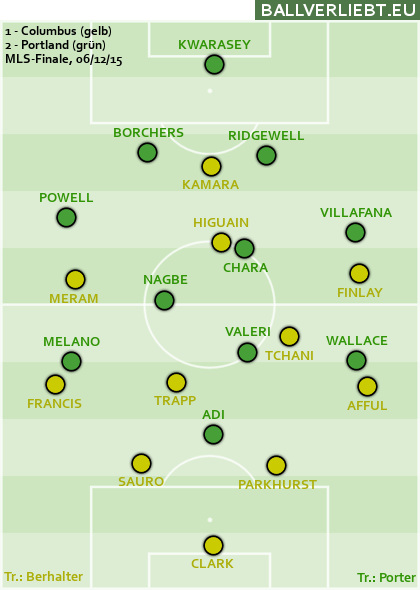

20 Klubs derzeit, bis zu 28 in den kommenden zehn Jahren – aber ein unerschöpflicher Talente-Pool für US-Teamchef Jürgen Klinsmann ist die MLS dennoch nicht. Bei Meister Portland spielten gegen Columbus drei Amerikaner (Nagbe, Borchers und Villafana), beim Gegner vier (Clark, Parkhurst, Trapp und Finlay). Trapp (22) und Nagbe (25) debütierten kürzlich im Nationalteam, die anderen sind für Klinsmann jetzt schon zu alt.

Die wirklich guten Jungen gehen schon früh nach Europa, in der MLS verbleibt der Rest – oder die Etablierten, die als Designated Player in die Liga zurückgeholt werden (so wie Clint Dempsey bei Seattle, Michael Bradley bei Toronto oder Jermaine Jones bei New England). Noch düsterer sieht die Sache für Klinsmanns Amtskollegen Benito Floro und das kanadische Team aus: Sogar die drei kanadischen Teams aus Montréal, Toronto und Vancouver verzichten praktisch komplett auf Spieler aus Kanada.

Interesse steigt

Dank der passenden Stadien, einer für US-Verhältnisse lebendigen Stimmung in den Arenen, angepassten Spielplänen (nähergelegene Gegner kommen öfter als solche vom anderen Ende des Landes) und sicher auch dem einen oder anderen großen Namen steigt der Zuschauerschnitt stetig an – trotz recht gesalzener Tricketpreise (an die zwischen 40 und 50 Dollar für ein Spiel muss man schon rechnen).

Vor allem die Zuschauer-Kaiser aus Seattle (45.000) und Orlando (33.000) trieben den Schnitt erstmals über die 20.000er-Marke und damit in unmittelbare Nähe der Serie A und der französischen Ligue 1. Vor allem das junge Publikum spricht durchaus auf Fußball an, zuletzt überholte Fußball als Lieblings-Sport von Teenagern sogar das ur-amerikanische Baseball.

Hier eine extrem lesenswerte Story über diese Entwicklung. Tatsache ist aber auch: Die Premier League hat in den USA deutlich höhere Einschalt-Quoten als die MLS.

Geographie ein Faktor

Und wie ist nun das sportliche Niveau einzuschätzen? Die am weitesten verbreitete Ansicht ist, dass sich die MLS vom generellen Niveau her etwa auf dem Level der besseren Klubs aus Englands 2. Liga bewegt. Dafür gibt es andere Faktoren, die Neuankömmlingen aus Europa das Leben in der nordamerikanischen Liga schwer macht.

Bedingt durch die Größe des Landes steigt die Reisezeit gegenüber den geographisch kleineren Ligen in Europa dramatisch an. Dazu kommt, dass manche Teams auch im Oktober und November noch bei angenehmen Temperaturen spielen (wie Los Angeles, Houston oder Dallas), während andere da schon mit dem Schnee kämpfen (wie Toronto, New England oder Chicago). Zudem spielen einige auf Meereshöhe, während etwa Colorado oder Salt Lake auf zum Teil deutlich über 1.000 Meter spielen.

Obendrein ist Kunstrasen in der MLS etwas völlig normales. Auch das ist für viele Auswärtige erstmal ziemlich ungewohnt.

Nun, nach 20 Jahren, hat sich die Major League Soccer etabliert und hat auch ihren Platz sowohl in der USA als auch in der internationalen Wahrnehmung gefunden: Als bunter Mix aus großen Namen am Ende ihrer Laufbahn, aus lateinamerikanischen Kickern, die den Sprung in die großen europäischen Ligen nicht geschafft haben, und aus Local Heroes wie einst Landon Donovan oder nun Nat Borchers mit seinem auffälligen Rauschebart.

Großmannssucht hat man den Klubbesitzern ebenso ausgetrieben wie allzu großen Kleinmut. Man weiß in der MLS, was man ist. Man weiß aber auch, was man nicht ist.