Wenn es heißt, ein Ergebnis sei „gut für den Sport als Ganzes“, ist Vorsicht geboten. Die Signifikanz einzelner Ergebnisse, und mögen sie noch so bedeutend sein: Daraus eine Wirkmächtigkeit für eine ganze Disziplin, einen ganzen Sport stricken zu wollen, ist mindestens gewagt, vermutlich gar töricht. Viel wichtiger ist das „Big Picture“, das große Ganze, das von einem Turnier wie der EM und der geballten Aufmerksamkeit angestoßen, aber nicht singulär angetrieben wird. Nicht mehr, zumindest.

😍 YOUR EUROPEAN CHAMPIONS 😍 pic.twitter.com/8mW7ngE0fR

— Lionesses (@Lionesses) July 31, 2022

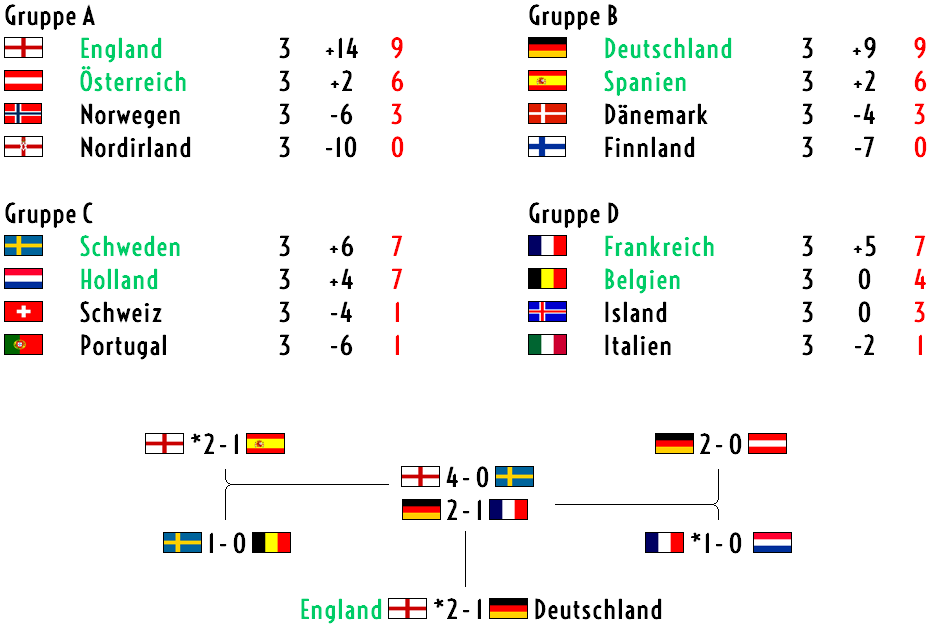

Und doch fühlen sich die letzten vier Wochen und das, was in England passiert ist (und, von einer kleineren Basis aus gestartet, zeitgleich in Marokko) wie der nächste Vorstoß des Frauenfußballs in Richtung Mitte der Gesellschaft an. Dabei kommt man nicht umhin, dem Titelgewinn für England – den ersten überhaupt für die Frauen, den ersten für ein Erwachsenen-Team der FA seit 1966 – eine Bedeutung zuzugestehen, die ein möglicher neunter EM-Titel für Deutschland wohl nicht gehabt hätte.

Wie groß der Push wirklich ist, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Dann, wenn die neue Europacup-Saison so richtig startet, zum zweiten Mal mit Gruppenphase ausgetragen – hier kann man den ersten Durchgang im neuen Modus 2021/22 durchaus als Erfolg bezeichnen. Und man wird sehen, wie sich die Aufmerksamkeit der nationalen Ligen entwickelt: In der WSL des neuen Champions, aber auch in der deutschen Frauen-Bundesliga, der Serie A Femminile, der D1F in Frankreich und natürlich der Planet-Pure-Liga in Österreich.

Hochglanzproduktion

Unabhängig vom Ausgang des Finales – einem eher glücklichen 2:1-Erfolg von England gegen Deutschland nach Verlängerung, bei dem sich beide Lager von Referee Monzul benachteiligt sahen – und den allgemein gezeigten Leistungen stehen zuallererst die Bilder, die transportiert wurden. Angetrieben vom Eröffnungsspiel und dem Finale betrug der Zuschauerschnitt der EM rund 18.500 Zuseher (11.700 ohne England-Beteiligung), der Produktionsaufwand war hoch. Es sah nicht aus wie ein liebloses Provinz-Turnier, wie es etwa bei der letzten in England ausgetragenen EM 2005 noch so war. Sondern wie das Premium-Produkt, zu dem die UEFA die Veranstaltung machen wollte.

Mit der Professionalisierung im Liga-Betrieb durch das mittlerweile praktisch flächendeckende Engagement der großen Namen aus dem Männerbereich ging in den letzten zehn, fünfzehn Jahren natürlich auch ein enormer Schub in Sachen Physis einher. Es wird öfter und gezielter trainiert, es gibt im Alltag sportmedizinische Betreuung. Natürlich wird ein Fußballspiel der Frauen immer weniger athletisch, weniger schnell sein als eines der Männer. Aber zahlreiche statistische Kennzahlen sind nicht mehr von denen im Männerbereich zu unterscheiden, die Passgenauigkeit etwa. Diese bewegt sich bei den 16 Teilnehmern zwischen rund 70% und knapp 90% – genauso wie in den großen Männer-Ligen.

Sichtbarer Athletik-Schub

Und inhaltlich? Bei der letzten EM vor fünf Jahren waren die Niederlande, England und Österreich mit ihrem Pressing-Fußball noch Ausnahme-Erscheinungen. Vier weitere Jahre davor, 2013, war Abwarten schon angesagter als selbst aufbauen, ein flächendeckendes Pressing (wie es damals im Männer-Bereich auf dem Höhepunkt war), ging sich athletisch noch nicht aus. Island beispielsweise spielte auch beim Turnier von 2022 so in dieser Art, angesichts der vielen Ü-30-Spielerinnen im Team ist das auch nicht verwunderlich.

Nun, fünf Jahre nach 2017, ist die Physis flächendeckend so weit, dass die meisten Teams, die weit gekommen sind, mit hohem Druck auf die gegnerische Eröffnung operieren. Spanien sowieso, England (mit der damaligen Holland-Trainerin Sarina Wiegman) und Österreich ebenso immer noch. Aber auch Deutschland bediente sich dieses Stilmittels sehr konsequent, Frankreich genauso, sogar das personell deutlich unterlegene Team aus Portugal ging vorne drauf. Wirklich passiv waren nur Finnland, Nordirland und – enttäuschenderweise – Dänemark.

Die andere Seite der Medaille ist, dass die allermeisten Teams große Probleme mit dem eigenen Aufbau von hinten haben. Ja, wir bewegen uns hier im Nationalteam-Kontext und in der geringen zur Verfügung stehenden Zeit ist so etwas einfach schwer einzuüben. Aber bei vielen Mannschaften ist der hohe Druck vor allem ein Mittel, um sich auch ohne einen guten Aufbau in Abschlusspositionen zu bringen. Schweden war dabei nicht so gut wie bei Olympia letztes Jahr noch, Holland war in seiner Ratlosigkeit kaum wiederzuerkennen, Italien lieferte einen spielerischen Offenbarungseid. Allenfalls England, Frankreich und Deutschland kann man hier als angemessen spielstark bezeichnen. Es ist kein Zufall, dass dieses Trio gemeinsam mit den grundsätzlich kundigen Schwedinnen das Halbfinal-Lineup bildete.

Und damit zu Breakdown der einzelnen Teams.

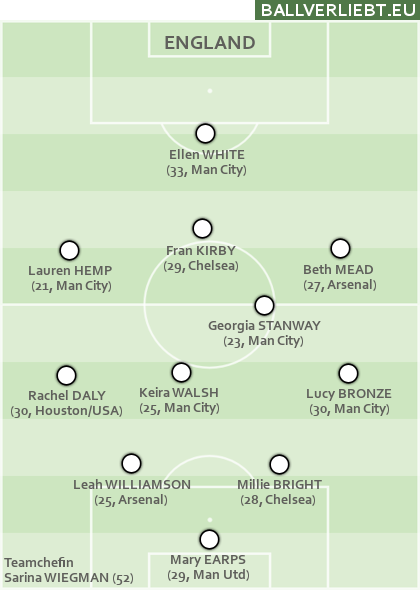

Sechsmal in sechs Spielen begannen beim neuen Europameister England die exakt gleichen elf Spielerinnen – das gab es im Tunierfußball überhaupt noch nie. Sarina Wiegman hatte ihr Team genau nach den Spielertypen aufgebaut, die sie jeweils auf ihren Positionen haben will. Nichts davon war im Turnierverlauf überraschend, aber doch hat es funktioniert: Walsh als Abräumerin auf der Sechs, Stanway als Lückenreißern und -sucherin auf der Acht, Kirby als Offensivgeist mit Freiheiten. Mead und Hemp als Flügel mit Zug zum Tor. Auch die Wechsel waren immer gleich: Die giftige Russo und die umsichtige Toone, wenn White und Kirby müdegelaufen waren; Greenwood für Daly, Kelly für Mead, alles positionsgetreu, aber neue Kräfte, die sofort Impact haben.

Anders als noch unter Phil Neville hat dieses englische Team eine exakte Handschrift. Man versucht, sich den Weg nach vorne zu erspielen (57 Prozent Ballbesitz, nur Spanien hat mehr) und übt nur dann hohen Druck aus, wenn es die Situation erfordert (gegen Spanien, gegen Deutschland). Man hat die zweitgeringste Fehlpassquote (15,5 Prozent), muss dadurch nicht so viel laufen, spart Kräfte. Wohlgemerkt: Unter Mark Sampson war man 2015 und 2017 das Gegenteil, ein Hochpressing-Team ohne nennenswerte Fähigkeit zum eigenen Aufbau. Unter Neville 2019 wurde man zum intensiven Irgendwas, Wiegman lenkte das Team wieder in geordnete und passende Bahnen.

Erstaunlich ist, dass Mead letztes Jahr nicht einmal den Olympia-Kader geschafft hat, Torhüterin Mary Earps – in ihrem expressiven Habitus wie geschaffen für die Rolle der Antagonistin, die man zu hassen liebt – war in Tokio nur Back-up, ebenso wie Millie Bright in der Innenverteidigung. Nun sind sie allesamt Kern-Elemente des ersten englischen Titelgewinns nach den Finalniederlagen von 1984 (gegen Schweden) und 2009 (gegen Deutschland).

Natürlich hatte man im Turnierverlauf auch mal Glück, dass etwa der späte Ausgleich gegen Spanien nicht wegen Fouls zurückgepfiffen wurde und dass man im Finale um einen Hand-Elfmeter für Deutschland herumkam. Und natürlich war das 8:0 gegen Norwegen nach dem harzigen 1:0 im ersten Spiel gegen Österreich das richtige Spiel zur richtigen Zeit. Und ja: Im Finale war man sicher nicht das bessere Team, es fehlten die Reaktionen auf Voss‘ kluge Umstellungen zur Pause. Aber…

…aber wie oft kam es schon vor, dass das im Ganzen beste Team des Turniers im Finale zu einem schmeichelhaften bis unverdienten Sieg kommt? Deutschlands Frauen haben das bei der WM 2007 etwa genau so gemacht; Japans Frauen bei der WM 2011 und Frankreichs Männer bei der EM 2000 genauso. Und vom deutschen Olympiasieg 2016, der ein fieser Streich vom Fußballgott und ein Schlag in die Magengrube durch ebendiesen war, fangen wir hier mal gar nicht erst an.

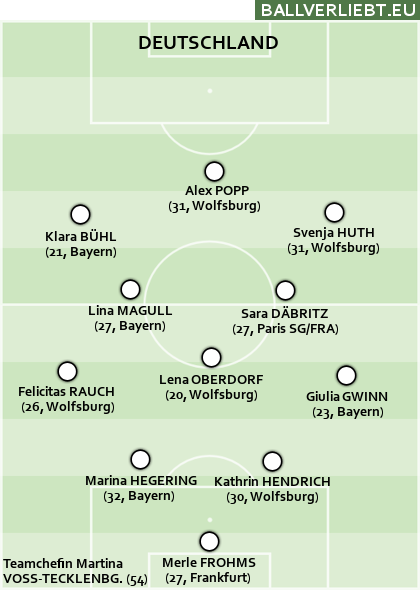

Erfreuen wir uns lieber am präzisen Coaching, das diese Truppe aktuell ausmacht. In jeder heiklen Situation fand dieses Team eine Lösung, angeführt von Teamchefin Martina Voss-Tecklenburg und unter tätiger Mithilfe ihres Staffs (wie Torwart-Trainer Michael Fuchs, der Popp auf Zinsbergers blinde Seite beim Abstoß aufmerksam machte). Voss selbst gab sich viel lockerer als bei ihrem gestreng-zugeknöpften DFB-Turnierdebüt bei der WM 2019, die Truppe zeigte einen großen Teamgeist und die Auftritte von Alex Popp waren eine der Geschichten des Turniers: 2013 und 2017 die EM verletzt verpasst, 2021 hätte sie auch nicht dabei sein können, und nun so ein starkes Turnier!

Man presste Dänemark beim 4:0 zum Auftakt erbarmungslos nieder, ließ das spanische Ballbesitz-Spiel beim 2:0 geduldig zu und netzte nach einem Torwart-Patzer und einer Ecke und hatte null Probleme gegen eine harmlose finnische Elf. Kluge Umstellungen von Voss brachten das Viertelfinale gegen Österreich in trockene Tücher, hoher Druck und hohe Intensität und auch ein wenig Glück den Erfolg im Halbfinale gegen Frankreich, im qualitativ wohl besten Spiel des Turniers. Und auch im Finale: Nach einer problematischen ersten Hälfte zog Voss Magull zurück und brachte die direktere Waßmuth statt Dribblerin Brand – das Zentrum war unter Kontrolle, der Rückraum hinter Bronze wurde angebohrt, das DFB-Team hatte England am Haken. Aber es sollte nicht ganz sein.

Das heißt aber nicht, dass im deutschen Frauenfußball nun wieder alles gut ist, obwohl man in Wahrheit seit dem EM-Titel von 2009 kein so gutes Turnier mehr gespielt hat wie nun 2022. Strukturell hat sich der DFB von der Konkurrenz – England sowieso, aber auch Frankreich und Spanien – ziemlich abhängen lassen. Verglichen mit diesen Ländern ist die Vermarktung ein Desaster, das mediale Interesse überschaubar, damit auch die Zuschauerzahlen im täglichen Liga-Betrieb kaum im vierstelligen Bereich. Es braucht gutes Coaching, um beim Nationalteam an die Decke streckend halbwegs an der Oberfläche zu bleiben. Das hat 2017 im negativen Sinn und 2022 im positiven Sinn gezeigt.

An guten Tagen läuft der Ball bei Schweden wie eine Snooker-Kugel: Es gibt immer einen logischen Pass, der durch die Laufwege der Mitspielerinnen gespielt werden kann, durch die geringen Abstände kann es auch sehr schnell gehen. Schweden macht nichts außergewöhnliches oder gar risikobehaftetes, aber die einfachen Sachen fehlerfrei. Im Normalfall.

Denn gerade die vermeintlich einfachen Dinge klappten nicht ganz nach Wunsch. Die Passgenauigkeit bewegte sich bei unter der 80-Prozent-Marke (nur im ersten Spiel, dem 1:1 gegen Holland, wurde sie geknackt). Vor allem beim zähen 2:1 gegen die Schweiz wurde die Balance zwischen Sicherheit und Angriff nicht so richtig gefunden.

Ohne Caroline Seger, die ab dem dritten Gruppenspiel wegen einer Fersenverletzung von Natalie Björn ersetzt wurde, ging im schwedischen Spiel alles viel schneller, schwungvoller nach vorne, ohne defensive Stabilität einzubüßen. Im Halbfinale gegen England hatte man zwar immer Probleme, die Breite zu verteidigen, war aber tendenziell das gefährlichere Team – bis zum 0:2 durch einen Eckball und dem 0:3 durch ein absurdes Ferserl-Gurkerl-Tor.

Letztes Jahr bei Olympia war Schweden das beste Team, verkrampfte das Finale gegen Kanada und verlor es in einem (beiderseitig katastrophal schlechten) Elfmeterschießen. Das Turnier in Japan war wohl die größte Titelchance für diese Generation: Das Team ist (wie in Schweden üblich) relativ alt und bei Olympia peakte man. Das EM-Halbfinale ist zum Triumphmarsch zu wenig, zum Trauergesang zu viel.

Einerseits kann man das Turnier aus Sicht von Frankreich als durchaus gelungen bezeichnen. Erstmals seit Olympia 2012 hat das Land, das regelmäßig mit einem der Top-3-Kader zu Turnieren fährt, das Viertelfinale überstanden. Die unter Corinne Diacre fast schon sprichwörtliche schlechte interne Stimmung war offenkundig kein großes Thema: Ihre drei größten Kritikerinnen Henry, Le Sommer und Bouhaddi waren nicht dabei, Diacre selbst soll sich dem Vernehmen nach nur noch als gestrenge Stabsoffizierin benommen haben, nicht mehr als unausstehlicher Drache.

Auf dem Feld konnte man schon erkennen, warum sie auf Henry verzichtete und stattdessen auf Charlotte Bilbault auf der Sechs setzte. Sie spielte den biederen Abräumer vor der Abwehr, ohne Ambition, den Ball zu haben. Mit ihr im Rücken konnten sich Toletti und vor allem Geyoro auf den Achter-Positionen ohne schlechtes Gewissen nach vorne orientieren.

Andererseits aber ist es auch wieder ein „Was wäre, wenn?“-Turnier. Denn dass sich Marie-Antoinette Katoto – die erste echte französische Weltklasse-Knipsern seit Jahren – zu Beginn des zweiten Spiels am Meniskus verletzte, kostete Frankreich kräftig. Mevine Malard konnte Katoto in keinster Weise ersetzen. Der Expected-Goals-Wert blieb konstant, aber während er mit Katoto um 1,6 Tore überschritten wurde (gegen Italien), wurde er ohne Katoto im Schnitt um 1,4 Tore pro Spiel unterschritten.

Das heißt: Frankreich hat ein recht ordentliches Turnier, entwickelte aber durch die Katoto-Verletzung ein Problem in der Chancenverwertung. Dennoch war die EM eher ein Argument für Diacre als eines gegen sie.

Was Katoto bei Frankreich war, war Alexia Putellas bei Spanien. Die Weltfußballerin 2021 musste zwei Tage vor dem ersten Spiel mit einem Kreuzbandriss w.o. geben und Trainer Jorge Vilda wusste bis zum Schluss nicht so recht, wie er das entstandene Loch stopfen sollte. Im ersten Spiel begann Irene Guerrero auf Putellas‘ Acht, im zweiten Laia Aleixandri auf der Sechs und Guijarro rückte auf, im dritten zog er Flügelstürmerin Caldentey ins Zentrum und im Viertelfinale gegen England schließlich kam Teresa Abelleira, zuvor ohne Einsatzminute, in die Startformation. An ihnen allen lief das Spiel dort mehr oder weniger vorbei.

Spanien war im Ganzen aber durchaus Spanien: Der meiste Ballbesitz aller Teams (66 Prozent), die höchste Passgenauigkeit (87 Prozent), aber wenige Ideen, wie man vom mit Barcelona-Spielerinnen besetzten Mittelfeld in den (mit Ausnahme Caldentey) ohne Barcelona-Spielerinnen und damit stilistisch völlig anders gearteten Angriff kommen soll. Das war schon gegen Finnland zum Auftakt so, gegen Deutschland, Dänemark und England war den offensive Output – gemessen am Potenzial – auch recht dünn.

Auffällig war, dass Vilda im Laufe des Spiels praktisch immer gute Wechsel in der Offensive vollzogen hat, aber praktisch nie von Anfang an auf das passende Personal gesetzt hat. Die quirlige Shei García brachte Schwung gegen Finnland, die giftige Esther González Präsenz vor dem Tor gegen Dänemark robuste Dribblerin Athenea del Castillo – die man auch mit langen Bällen anspielen kann – schaffte Entlastung gegen das griffige englische Mittelfeld. Bei der wohl besten Leistung gegen England hatte man den Gastgeber am Haken, dann aber Pech mit einem nicht abgepfiffenen englischen Ellbogen-Einsatz vor dem 1:1 und einem Tausendgulden-Schuss zur 1:2-Niederlage nach Verlängerung.

Keine Frage: Mit einer Alexia Putellas in guter Form hätte wohl größere Torgefahr ausgestrahlt. Aber auch mit ihr blieben die Fragezeichen nach der Besetzung der Angriffsreihe und der jeweiligen Absicht dahinter bestehen. Nur, wenn man diese Frage in Spanien ehrlich angeht und den Turnierverlauf nicht auf Putellas‘ Verletzung schiebt, kann bei der WM 2023 mehr gelingen.

Mark Parsons rede bei Besprechungen einfach zu viel, sagte Jill Roord im „Volkskrant“ nach dem letzten Gruppenspiel der Niederlande, das halbe Team würde dabei einnicken. Ob Roord wegen dieses Interviews im Viertelfinale zunächst draußen blieb oder ob Parsons einfach immer noch keine Idee hat, wie er Roord UND Van de Donk gewinnbringend in sein Team einbaut, wird wohl noch auf absehbare Zeit intern bleiben. Tatsache ist aber: Parsons, mit großen Erfolgen auf Klub-Ebene in der NWSL bei Portland auf der Visitenkarte, und das Nationalteam der Niederlande ist (noch?) keine Einheit.

Der entthronte Titelverteidiger konnte keinerlei Akzente setzen. Gegen Schweden kam man mit einem guten 1:1 weg, aber schon Portugal stellte Oranje vor mehr Probleme als gut gewesen wäre und auch gegen die Schweiz war man lange Zeit weder die aktivere noch die bessere Mannschaft, dem letztlich klaren 4:1 (bei dem es bis zur 83. Minute 1:1 gestanden war) zum Trotz. Im Viertelfinale ließ man das französische Spiel ohne Gegenwehr über sich ergehen.

Natürlich: Die zwischenzeitlichen Corona-Erkrankungen von Vivianne Miedema und Jackie Groenen haben nicht geholfen und die frühe Verletzung von Aniek Nouwen sorgte für eine nicht eingespielte Abwehr-Besetzung; auch Lieke Martens war sichtlich nicht auf der Höhe. Als echte Gewinnerin kann sich nur Daphne van Domselaar fühlen, sie vertrat die verletzte Sari van Veenendaal (die ihre Karriere nach dem Turnier beendet hat) glänzend. Mit Kerstin Casparij (die nun zu Man City geht) und Esmée Brugts links sowie Stürmerin Romée Leuchter und natürlich Offensiv-Allrounderin Victoria Pelova sowie der aus Spaniens Junioren-Teams gekaperten Sechserin Damaris Egurolla klopfen einige junge Spielerinnen an, das Europameister-Team hat sein Ablaufdatum wohl in weiten Teilen erreicht.

Aber dennoch: Es wirkt wie ein verlorenes Turnier. Als letztes Jahr bei Olympia noch unter Sarina Wiegman kurzfristig Sechser Spitse ausfiel, war man zwar hinten offen wie ein Scheunentor, aber feuerte dafür vorne aus allen Rohren und nach dem EM-Titel 2017 und dem WM-Finale 2019 war auch eine Olympia-Medaille war immer in Reichweite und nur durch eine Elferschießen-Niederlage gegen die USA im Viertelfinale verpasst. Nun wirkt das Team, als wüsste niemand so recht, wie man es nun eigentlich angehen will. Man sollte sich schnell klar werden: Am 6. September wartet das entscheidene WM-Quali-Spiel gegen Island. Das muss gewonnen werden, sonst muss Holland in die Playoffs…

…was für Österreich als möglicher Gegner in nämlichem Playoff potenziell eine Hiobsbotschaft wäre. Über das rot-weiß-rote Team ist AN DIESER STELLE schon alles gesagt worden: Es ist ein sehr präzise eingestelltes Team, auf den Punkt da und auch in der Lage, coronabedingte Ausfälle wie von Wienroither und Naschenweng zu verkraften.

Niemand hat im Turnierverlauf weniger Tore von England bekommen als Österreich (eins), man hat den Pflichtsieg gegen Nordirland glanzlos eingefahren und dann die Schwächen bei Norwegen gnadenlos angebohrt, ehe man Deutschland im Viertelfinale vor einige Aufgaben stellte. Das druckvolle Gegen- und Angriffspressing zeigte Wirkung, wenn man es einsetzen konnte (v.a. gegen Norwegen und Deutschland); aber es fehlt ein wenig an der Breite und der letzten Idee im Angriff. Dreimal Aluminium gegen Deutschland war auch ein wenig Pech, Lisa Makas‘ unentschlossener Abschluss gegen Norwegen hätte drin sein müssen – aber ansonsten hat man nicht viel liegen lassen. Drei Tore sind’s geworden.

Österreich hat sich fraglos in der Reihe jener Teams etabliert, die um die Spitze in Europas zweiter Reihe kämpfen – also die Plätze acht bis zwölf im Kontinentalvergleich. Damit wird das Optimum aus den begrenzten vorhandenen Möglichkeiten gemacht.

Die gezeigten Leistungen mit Ergebnissen sogar übertroffen hat in Wahrheit Belgien. Die Red Flames nützten die Gunst der Stunde, die sich ihnen mit einer relativ schwachen Gruppe bot, in der die spielerische Armut nicht ins Gewicht viel, weil Island (1:1) auch nicht besonders kreativ ist und sich Italien einfach selbst ins Knie geschossen hat, man einen 1:0-Sieg im entscheidenden Spiel einsackte. Im Viertelfinale wurde man von Schweden hergespielt, Torhüterin Nicky Evrard hielt eine nicht mal besonders gut verteidigende Mannschaft 92 Minuten lang im Spiel, beim letzten Standard konnte auch die Hüpfburg-Vermieterin (das macht die im echten Leben wirklich, kein Witz) nichts mehr ausrichten.

Von den acht Viertelfinalisten war Belgien so der eine, der da sowohl gefühlt als auch von den dahinterliegenden Daten nicht so richtig hingehört. Man kann es aber auch anders aufspannen: Belgien war am Tag X da, vor allem gegen Italien, um die Schwächen beim Gegner dann halt auch wirklich zu nützen. Ives Serneels ist in seinem Jahrzehnt als Belgien-Teamchef immer einer gewesen, der eher auf solide Arbeit statt auf attraktive Kunst gesetzt hat, was anderes ist mit dem überwiegend in der eigenen (im europäischen Vergleich bestenfalls mittelguten) Liga engagierten Kader wohl auch nicht möglich.

Angesichts des italienischen Kollapses hätte der Platz im Viertelfinale aber auch genauso gut an Island gehen können – nur hätte die Truppe von der Atlantik-Insel dafür zumindest eine ihrer Führungen gegen Belgien oder Italien über die Zeit bringen müssen, beide Matches endeten 1:1. Angesichts des belgischen Erfolgs gegen Italien war Islands Last-Minute-Ausgleich gegen Frankreich nicht mehr entscheidend.

Für Island war es, wie schon 2017, ein Turnier der verpassten Möglichkeiten. Damals machte man zwei Spiele lang eigentlich alles richtig, verlor zweimal unglücklich und war schon vor dem abschließenden 0:3 gegen Österreich ausgeschieden. Diesmal ging man mit einem extrem direkten Spiel die Gegnerinnen an, das zentrale Trio sorgte für den Überblick; die jungen Flügelspielerinnen Sveindís Jóndsóttir und Karolina-Lea Vilhjálmsdóttir lieferten Talentproben ab.

Was fehlte? Dass Island keinen spielerischen Glanz verbreitet, ist keine neue Erkenntnis; die 90 Minuten gegen Belgien waren in ihrer beidseitigen Ärmlichkeit wohl die am schwersten zu ertragenden im ganzen Turnier. Dennoch wären die Chancen absolut da gewesen – Berglind Thorvaldsdottirs verdaddelter Elfmeter gegen Belgien war nur das plakativste Beispiel. Hättiwari: Island hat dreimal nicht verloren, aber ganz ohne Sieg ist das mit dem Viertelfinale halt auch schwer.

Die beiden größten Enttäuschungen waren Italien und Norwegen. Bei Italien stand die ermutigende Entwicklung der nationalen Liga auf dem Prüfstand und die Bestätigung des WM-Viertelfinales von 2019, und nach dieser EM gibt es noch mehr Fragezeichen als vorher. Geradezu hanebüchen, wie beinahe im Minutentakt die Pässe in der Vorwärtsbewegung direkt in die Beine der Gegner gespielt wurden: Bartoli und Galli luden mit diversen solcher Slapstick-Pässe Frankreich zu fünf Toren in einer Halbzeit ein; Linari spielte den Ball gefühlt öfter zu einer Belgierin als zu einer Mitspielerin. Solange ihr Knie es zuließ, war auch Sara Gama nicht gerade ein beruhigender Faktor.

Das Mittelfeld war praktisch nicht vorhanden, gegen Island mussten schon in der Anfangsphase die 60-Meter-Pässe über das halbe Spielfeld herhalten. Es war hinten Comedy, in der Mitte ein Versteckspiel und vorne ein grandioses In-der-Luft-hängen. Als man gegen Belgien im letzten Gruppenspiel den Ausgleich jagte, geschah das zwar mit Willen und Verve, aber auch eher kopflos.

Ob das Zusammenbrechen des Kartenhauses die mentale Folge des Kollapses gegen Frankreich war oder ob Trainerin Milena Bertolini mit anderen Vorgaben daran etwas ändern hätte können? Bertolini gab zu Protokoll, dass ersteres der Fall gewesen wäre. Es ist ihr zu wünschen, dass sie es sich mit dem Befund nicht zu leicht macht.

Martin Sjögren hingegen hat in Norwegen unmissverständlich die Konsequenzen aus dem zweiten blamablen EM-Vorrunden-Aus unter seiner Regie gezogen. Zu halten wäre er nach dem desaströsen 0:8 gegen England, der höchsten Niederlage in der Geschichte von Norwegens Frauen-Team, aber ohnehin nicht gewesen – umso weniger, nachdem man gegen Österreich mit einem Sieg noch das Weiterkommen retten hätte können, aber erst überrannt wurde und dann planlos aneinander vorbei angriff.

Dass die langsame Defensive der Schwachpunkt von Norwegen ist, war bekannt; und dass im Mittelfeld die Summe schwächer ist als die Spielerinnen, die es bilden, ist in den fünfeinhalb Jahren unter Sjögren immer so gewesen. Das Ausmaß der Katastrophe gegen England war aber in dieser Form nicht zu erahnen. Wer auch immer Sjögren nachfolgen wird – Hege Riise, die gerade die norwegische U-19 ins EM-Finale geführt hat, wäre die naheliegende Lösung – wird das ganze Spiel neu denken müssen. Denn das offensive Potenzial wäre da, zumindest ernsthaft um europäische Semifinals mitzuspielen.

Das muss für einen Weltmeister (1995), Olympiasieger (2000) und zweifachen Europameister (1987 und 1993) auch der Anspruch sein, vor allem, wenn man so eine hochkarätige Offensiv-Abteilung zur Verfügung hat.

Auch Dänemark kann mit dem Turnier nicht zufrieden sein. Der Halbfinalist von 2013 und Finalist von 2017 verabschiedete sich nach der Vorrunde, ohne einen allzu nachhaltigen Eindruck auf das Turnier hinterlassen zu haben. Gegen Deutschland war man dem Gegenpressing hilflos unterlegen und ging 0:4 unter, gegen Finnland erspielte man sich kaum Räume, damit kaum Chancen und musste happy sein, immerhin einen dünnen 1:0-Sieg über die Linie gebracht zu haben.

Lars Søndergaard ist kein Trainer für die taktischen Experimente wie Kenneth Heiner-Møller 2013 oder die asymmetrischen Hybrid-Formationen wie bei Nils Nielsen 2017. Gutes Niveau im Normalfall, aber wenig Überraschungen. Das 3-4-3 wurde durchgezogen; die gelernte Außenspielerin Veje in der Dreierkette hinten wurde nicht zum Aufrücken oder rausschieben genützt, sondern sie spiele halt eine Verteidigerin. Die Angriffsreihe hat alle Freiheiten, nach Lust und Laune zu rochieren und sie tat das auch, am Ende war’s aber recht beliebig und es hängt doch wieder zu viel an den Ideen von Pernille Harder.

Dass man das über Dänemark mal sagen kann: Das Team war bieder. Ob man das 0:0 gegen Spanien runterverteidigt hätte, wenn ein Remis im letzten Spiel gereicht hätte, ist eine müßige Frage: Ein Punkt hätte nicht gereicht und in der Nachspielzeit verlor man obendrein noch 0:1. Es gibt zahlreiche Talente, die ins dänische Team drängen, um die Zukunft muss einem bei der DBU nicht bange sein. Aber so richtig ein Statement war dieses Turnier für Dänemark auch nicht.

Schlimmes musste man befürchten, bei der Schweiz. In der Vorbereitung schlitterte man in einige üble Debakel (0:7 gegen Deutschland, 0:4 gegen England, 0:3 gegen Österreich), in der laufenden WM-Quali ist man gegen Nachzügler Kroatien nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Und die EM, bei der man gegen Portugal im ersten Spiel nach fünf Minuten 2:0 geführt und danach jegliches Bemühen eingestellt hat und froh sein musste, zumindest ein 2:2 über die Zeit gebracht zu haben, ließ sich auch nicht gerade ermutigend an.

Es folgte ein kollektiver Anfall von Magen-Darm-Virus (literally, nicht im übertragenen Sinn), aber zumindest waren die Vorstellungen danach nicht mehr, pardon my french, beschissen. Das Aufbauspiel war zwar auch gegen Schweden und Holland nicht der Rede wert, aber man arbeitete wesentlich aktiver gegen den Ball, achtete bei Ballgewinnen eher auf Sicherung und spielte Risiko-Pässe nur in Zonen, wo die mögliche defensive Gefahr durch Umschaltmomente überschaubar war.

Man hielt gegen die beiden Gruppenfavoriten bis in die Schlussphase jeweils ein 1:1, verlor zwar noch beide Spiele, aber konnte zumindest auf couragierte Auftritte verweisen. Grundsätzlich ist die Sachlage aber ähnlich wie in Österreich: Der Spielerpool ist relativ klein, nach der ersten Elf gibt es noch einige Talente (Fölmli, Xhemaili), aber das muss auch so sein, um die wegbrechenden Alten (Kiwic und Maendly jetzt, Bachmann vermutlich bald) halbwegs zu ersetzen.

Am Ende wird auch Portugal mit dem Erreichten leben können. Trotz der knappen Playoff-Niederlage gegen Russland war man wegen des russischen Ausschlusses letztlich doch dabei und zumindest zwei Spiele lang konnte Portugal – wie schon 2017 – zeigen, dass man zwar wohl eher nicht ganz zu den Top-15 in Europa gehört, aber durchaus eine passable Figur abgegeben kann.

Anders als erwartet ging Portugal die unverhoffte EM-Teilnahme sehr aktiv an: Man übte früh Druck auf die Gegnerinnen aus, und zwar nicht nur gegen die Schweiz, sondern dann, sehr beeindruckend, auch jene aus den Niederlanden. Der Schweiz rang man ein 2:2 ab, gegen Holland unterlag man nur knapp mit 2:3, ehe gegen Schweden im dritten Gruppenspiel beim 0:5 alles ein wenig in sich zusammen brach. Sehr viel mehr als willige und mutige Auftritte und die Jagd nach dem einen oder anderen Punkt (oder Sieg, wie 2017 gegen Schottland) ist in der aktuellen portugiesischen Gesamt-Gemengelage aber kaum drin.

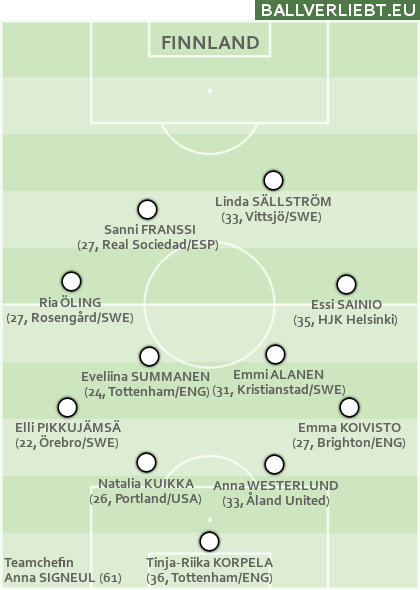

Das gilt auch für jenes Team aus Finnland, das Portugal (und Schottland) in der EM-Qualifikation hinter sich gelassen hat. Nach jener starken Generation, die 2005 im Halbfinale und bei der Heim-EM 2009 im Viertelfinale war, ist nicht viel nachgekommen, das ändert auch diese erstmalige Turnier-Teilnahme nach neun Jahren nichts.

Dem Kontertor zur Führung nach wenigen Sekunden gegen Spanien folgten 269 Minuten Defensive, bieder und hölzern, in denen die Helmarit praktisch gar nichts mehr zeigte. Zugegeben: Man hatte es mit der stärksten Gruppe zu tun, ließ Spanien nur durch Standards echte Gefahr erzeugen und sorgte dann für dänische Ratlosigkeit, ehe man gegen Deutschland exakt null Torschüsse zu Wege brachte. Bei der Expexted-Goals-Statistik hat Finnland die schwächste Offensive (0,3 xG pro Spiel) und die schwächste Defensive (3,1 xG pro Spiel) im ganzen Turnier, die zweitniedrigste Passgenauigkeit und nur 39 Prozent Ballbesitz – nur Island hatte den Ball noch weniger, aber die Isländerinnen machten viel mehr damit, wenn sie ihn hatten. Das Promo-Video zum Thema Gleichstellung war der stärkste finnische Beitrag zum Turnier.

Der finnische Verband trennte sich nach dem Turnier von Anna Signeul und ersetzt sie vorläufig mit U-17-Teamchef Marko Saloranta, das ist einerseits logisch (weil Finnland halt wirklich sehr wenig zeigte), andererseits ein wenig harsch (weil schon in den letzten Jahren nichts darauf hindeutete, dass es irgendwie anders sein hätte können). Die laufende WM-Quali wird man sehr wahrscheinlich hinter Schweden und auch hinter Irland auf Platz drei beenden – zum dritten Mal bei den letzten vier Turnieren.

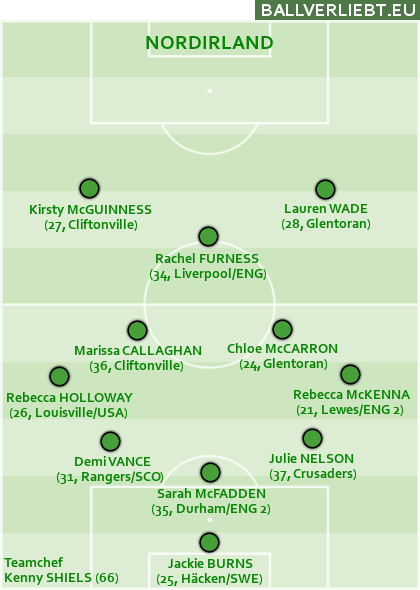

Dass sie ihre Teilnahme fast schon unwirklichem Glücksrittertum zu verdanken haben, wussten sie in Nordirland. Entsprechend genossen haben sie ihren ersten (und realistischerweise für einige Zeit auch letzten) Turnier-Auftritt: Man bejubelte das Tor gegen Norwegen mehr als man die 1:4-Niederlage betrauerte, nervte Österreich mit kerniger Manndeckung bis zur 88. Minute und freute sich, vor über 30.000 in Southampton gegen England spielen zu dürfen – dass es nach dem 0:4 und dem 0:5 in der laufenden WM-Qualifikation wieder ein 0:5 setzte, tat dem keinen Abbruch.

Trainer Kenny Shiels setzte alle 20 Feldspielerinnen im Kader ein, jede sollte zumindest ein paar Minuten EM-Luft schnuppern dürfen. Man warf sich in jeden Zweikampf und ritterte um jeden Zentimeter, aber es war immer klar, dass sie für einen Punkt fast die Welt aus den Angeln heben würden müssen. Torhüterin Jackie Burns war auf diesem Niveau überfordert, das Team wird von den Ü-30-Routiniers getragen und wenn sich daran etwas ändern soll, müssen junge Spielerinnen nach England, und sei es in die zweite Liga. Die Basis dafür ist gelegt und man hat in der Heimat für Aufmerksamkeit gesorgt, wenn schon sonst nichts.

Im UEFA-Ranking nach ist Nordirland gegenüber letztem Jahr um zwei Ränge auf Platz 25 geklettert, das ist Mitte dritter Quali-Topf, und das scheint im Moment auch das Maximum zu sein.

So geht es weiter

Normalerweise startet nach einem Turnier in Europa die Qualifikation für das nächste, das ist bei den Frauen nicht anders als bei den Männern. Durch die Verschiebung der EM von 2021 auf 2022 ist die WM-Quali für die Endrunde in Australien und Neuseeland in einem Jahr aber nicht nur im vollem Gange, sondern schon fast fertig. Am ersten September-Wochenende und dem Dienstag danach steht schon der letzte Doppelspieltag an.

Die Gruppensieger fahren zur WM, die Gruppenzweiten spielen im Oktober um drei weitere Tickets für das erstmals mit 32 Teams statt wie bisher mit 24 Teilnehmern ausgetragene Turnier. Einer der drei Playoff-Sieger, nämlich jener mit der schlechtesten Bilanz, muss im Februar noch ein Spiel im interkontinentalen Playoff eine Pflichtaufgabe auf dem Weg zur WM lösen.

Heißer Sommer in (fast) allen Kontinenten

Zeitgleich zur WM fanden auch in allen anderen Kontinenten (mit Ausnahme von Asien) die Meisterschaften und damit auch die Vergabe der WM-Tickets statt. Aufsehen in der Szene erregte dabei vor allem die afrikanische Endrunde in Marokko.

Nicht so sehr wegen der gezeigten Leistungen, die waren nicht berauschend, aber das Umfeld: Marokko hat in den letzten Jahren extrem viel in eine moderne Infrastruktur investiert, wahrscheinlich ist es nun die besten am ganzen Kontinent, davon sollen auch die Frauen profitieren – dazu hat man sich mit Raynald Pedros einen großen Trainer geholt, der mit Lyon zweimal die Champions League gewonnen hat. Das hat gepasst: Das marokkanische Team, bisher quasi inexistent, hat sich bis ins Finale durchgearbeitet und ist dort erst Südafrika unterlegen. Olympia-Teilnehmer Sambia (3.) und der entthronte Abo-Champion Nigeria (4.) haben die verbleibenden WM-Tickets gesichert; Kamerun und der Senegal haben im Februar eine zweite Chance.

Ebenfalls beeindruckend war die Zuschauerresonanz in den Stadien. Die Stadien waren generell auffallend gut besucht, für einen Frauen-Afrikacup zumal, und die Spiele des Gastgebers ganz besonders. Rund 50.000 Menschen sahen Marokkos Halbfinale (Sieg im Elferschießen gegen Nigeria) und das Finale (1:2 gegen Südafrika). Der marokkanische Run ins Finale, noch dazu praktisch ohne Legionärinnen, zeigt: Mit Investment und gutem Willen sind bei den Frauen schnell passable Ergebnisse zu erzielen.

Das hat in den letzten Jahren auch Chile gezeigt, bei der Copa América Femenina in Kolumbien ging es für den Zweiten der letzten Ausgabe 2018 und damit WM- und Olympia-Teilnehmer ab dem ersten Spiel – einem 2:3 gegen Paraguay – nur noch darum, irgendwie das interkontinentale Playoff zu retten. Das gelang, immerhin. Brasilien hat sich unter der Leitung von Trainerin Pia Sundhage problemlos und ohne Gegentor den erwarteten Titel geholt, Kolumbien war nach der Pleite vom letzten Mal wieder zurück auf dem programmierten zweiten Platz und Argentinien wird als Dritter wie 2019 wieder dabei sein. Paraguay begleitet Chile im Februar nach Neuseeland, Venezuela mit Star-Spielerin Deyna Castellanos (jetzt von Atlético Madrid zu Man City) schaffte es nicht ganz.

Wie in Afrika – wo man es zumindest in Marokko richtig gut macht – ist das Wertschätzungs-Thema in Südamerika aber weiterhin ein größeres als das sportliche. Allerdings im negativen Sinn: Gerade in Kolumbien und Argentinien müssen die Frauen gegen die Machismo-Widerstände bei Verband, Vereinen und der Basis weiterhin um jeden Trainingsplatz kämpfen. Der Zuschauerschnitt beim Turnier in Kolumbien war mit 6.500 pro Match aber recht ordentlich, vergleichbar mit dem vom Turnier in Chile 2018.

Viel investiert wurde zuletzt auch in Mexiko, es gibt eine Profiliga, die sehr gut angenommen wird und die Erwartung bei der Concacaf W Championship war: Wir zeigen allen, wie ernst wir es meinen und holen uns auf eigenem Boden zumindest den dritten Platz, der uns zusteht. Und dann das – 0:1 gegen Jamaika, gar 0:3 gegen Haiti, 0:1 gegen die USA. Die punkt- und torlose Totalblamage kann Mexiko so eigentlich nicht auf sich sitzen lassen, die bisher hochgelobte Teamchefin Mónica Vergara ist aber (einstweilen?) noch im Amt.

Weltmeister USA holte den erwarteten Titel, brauchte zum finalen 1:0-Sieg gegen Olympiasieger Kanada aber einen späten Elfmeter. Costa Rica hat nach dem Freak-Ausscheiden vor vier Jahren an Teamchefin Amelia Valverde festgehalten und ist nach 2015 wieder bei der WM dabei, auch Jamaika hat sich nach 2019 wieder qualifiziert, obwohl es auch hier zwischenzeitlich eher nach Ende des Programms als nach einer zweiten WM ausgesehen hatte. Panama und das hauptsächlich aus in Frankreich großgewordenen Spielerinnenen bestehende Team aus Haiti sind im Februar im interkontinentalen Playoff.

In in der Ozeaniengruppe wurde das entsprechende Turnier gespielt, in Abwesenheit von Neuseeland – als WM-Co-Gastgeber ja automatisch qualifiziert – ging es um einen Platz im Playoff. Hier setzte sich Papua-Neuguinea im Finale mit 2:1 gegen Fidschi durch; bei der letzten Auflage hatte das Fidschi-Team noch deutlich gewonnen. Die kleinen Inselstaaten tun sich mangels Infrastruktur und generell mangels Möglichkeiten bei den Männern schon schwer, bei den Frauen ist es in Wahrheit ein fast reines Hobby-Turnier.

Einzig der Asiencup der Frauen brach aus dem Termin-Schema aus und wurde schon im Winter in Indien abgehalten, allerdings ohne den Gastgeber, der wegen eines Corona-Clusters zum blödestmögilchen Zeitpunkt zurückziehen musste. China hat sich ein halbes Jahr nach dem Olympia-Desaster mit einem Elferschießen-Sieg im Halbfinale gegen Japan und einem 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand im Finale gegen Südkorea etwas überraschend den Titel gesichert. Für die Philippinen war der Sieg gegen Thailand (WM-Teilnehmer 2015 und 2019) die Basis zur erstmaligen Qualifikation, an der das Team aus in den USA großgewordenen Auswanderer-Kindern beim letzten Mal noch an der letzten Hürde gescheitert war.

Das Viertelfinal-Aus von WM-Co-Gastgeber Australien gegen Südkorea war ein wenig peinlich, vor allem nach dem wirklich starken Olympia-Auftritt letzten Sommer, aber ohne tatsächliche Folgen. Vietnam hat sich im Mini-Turnier der im Viertelfinale ausgeschiedenen Teams das letzte asiatische Fix-Ticket gesichert (auf das Nordkorea durch den erneuten frühen Rückzug de facto verzichtet hat), Taiwan und Thailand gehen ins interkontinentale Playoff.

England’s historic #WEuro2022Final win rounds off the continental showdowns.

🏆Here are the 2022 champions 👏🙌

🏴England (1st title)

🇧🇷 Brazil (8th title)

🇵🇬 Papua New Guinea (1st title)

🇿🇦 South Africa (1st title)

🇺🇸 USA (9th title)

🇨🇳 China PR (9th title but 1st since 2006) pic.twitter.com/84hiHXsAeG— JWsports1 ⚽️ (@JWsports1) July 31, 2022