Ob man nun von Teilnehmern spricht, sportlichem Niveau, den präsentierten Bildern oder der erhofften weltweiten Resonanz: Nichts weniger als ein Schritt in eine neue Dimension soll die neunte Frauen-WM werden, die am Donnerstag mit den Spielen der Gastgeber Neuseeland (gegen Norwegen) und Australien (gegen Irland) eröffnet wird.

Das sind schöne Vorsätze und nach dem grandiosen Erfolg, den die UEFA letztes Jahr mit ihrer EM in England produziert hat, ist die FIFA mit ihrem Vorzeige-Turnier auf der Frauenseite natürlich gefordert. Wer ein wenig hinter die Glitzerfassade des Events mit zweifellos tollen Bildern und fröhlicher Stimmung blickt, wird erkennen: Einfach nur das Turnier von 24 auf 32 Teilnehmer aufblasen und mit den Geldscheinen winken kann die harte, langwierige und vor allem abseits des Rampenlichts stattfindende Basisarbeit und das Schaffen von tragfähigen Strukturen nicht ersetzen.

Das betrifft nicht nur Frauenfußball-Zwerge wie Jamaika und Haiti, sondern auch arrivierte Verbände wie Nigeria und Südafrika sowie echte Schwergewichte wie Olympiasieger Kanada.

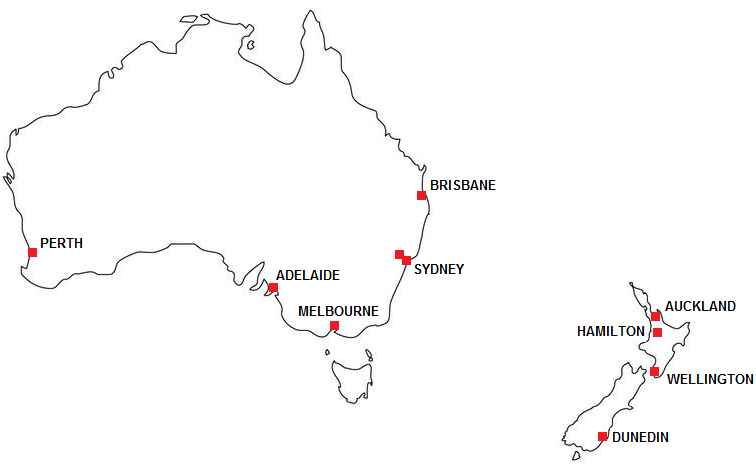

Die Spielorte: Provinz und Metropole

Ein Rekord ist der neunten Frauen-WM schon sicher: Nie zuvor wurde ein internationales Turnier im Erwachsenenbereich so weit südlich gespielt wie in Dunedin auf Neuseelands Südinsel.

Kaum mehr als 800.000 Menschen weltweit leben noch weiter südlich als Dunedin, das ist nicht mal die Hälfte der Einwohnerzahl von Wien – oder rund 0,01 Prozent der Weltbevölkerung. Die Stadt, etwa so groß wie Innsbruck, ist beschaulich, es wird während der WM ziemlich frisch sein (5 Grad, ist ja Winter) und die nächstgrößere Stadt (Christchurch) ist viereinhalb Autostunden entfernt. Sechs Vorrunden-Spiele finden im Otego Stadium statt, im Stile einer Traglufthalle überdacht. 30.000 Menschen passen theoretisch rein, Holland und die Schweiz spielen hier je zweimal.

Am anderen Ende der Skala: Die Weltstadt Sydney, über fünf Millionen Einwohner, pulsierende Metropole, mit gleich zwei Stadien an der ersten Fußball-WM am fünften Kontinent vertreten – dem ganz neuen 40.000er-Stadion von A-League-Klub Sydney FC sowie drei Rugby-Teams und natürlich der ganz großen Schüssel, dem „Stadium Australia“, sportliches Nationalheiligtum und Zentrum von Olympia 2000 – etwa 80.000 Fans werden hier dabei sein, wenn am 20. August final geklärt wird, wer Weltmeister wird.

Gute Laune am Party-Kontinent

Die Australian Open – traditionell in den letzten beiden Wochen der Sommerferien Ende Jänner abgehalten – sind im Tennis-Zirkus nicht umsonst als „Happy Slam“ bekannt. Beteiligte und Gäste schwärmen noch heute von der ansteckend fröhlichen Stimmung bei Olympia 2000 in Sydney. Diese WM ist das erste nicht-jährliche sportliche Groß-Event seit den Corona-Lockdowns, die in Down Under bekanntlich besonders streng waren und die Australier zeigen traditionell eine große, fröhliche Begeisterung für Sport jeder Art.

Neuseeland ist – schon alleine wegen der relativ geringen Einwohnerzahl (5,2 Millionen) und der ungünstigen geographischen Lage am Ende der Welt – noch nicht ganz so oft im Rampenlicht der Sportwelt gestanden, die beiden Rugby-WM-Turniere 1987 und vor allem 2011 punkteten aber durch enthusiastische und zugleich friedliche Party-Atmosphäre.

Es ist also zu erwarten, dass für die Menschen in den Gastgeberländern und die Fans, die den recht langen Weg dorthin auf sich nehmen, ein eindrückliches und von guter bis begeisterter Laune getragenes Event vor der Tür steht.

Die gesellschaftspolitische Komponente

Die Stimmung in Frankreich 2019 war freundlich, aber nicht überschwänglich. Menschen, die drüben waren, beschreiben Kanada 2015 ein wenig als Insel-Event: In den Spielorten war die WM demnach schon präsent, anderswo kaum. Und der mediale Mega-Hype von Deutschland 2011 hat sicher auch zur Justament-Ablehnung des Frauenfußballs in gewissen Kreisen geführt – weil viele das Gefühl hatten, der Sport würde einem von progressiven (also pöhsen linken) Eliten aufgedrängt und wer es nicht offensiv bejubelt, würde ebenso offensiv als zurückgebliebener Steinzeit-Mensch gebrandmarkt.

Spoiler: Zum überwiegenden Teil sind jene Menschen, die Frauenfußball spielen und beobachten, tendenziell progressiv (mit Ausnahmen, siehe Jaelene Daniels, geborene Hinkle), politisch eher links als rechts angesiedelt und der Themenkomplex LGBTQ+ ist vielen in dieser Bubble nicht nur ein gesellschaftspolitisches, sondern auch ein persönliches Anliegen. Der Furor, mit dem sich Megan Rapinoe 2019 an ihren Kritikern ebenso abarbeitete wie umgekehrt, ist in der Szene noch allen in lebhafter Erinnerung.

Nicht jeder muss sich für den Frauenfußball interessieren. Dennoch ist wohl auch während der vier Wochen von Australien und Neuseeland wieder ein großes Paradoxon zu erleben: Jene, denen die WM vorgeblich egal ist, erkennt man vor allem daran, dass sie genau das bei jeder Gelegenheit kundtun müssen.

Ehrliche Weltoffenheit, echte Begeisterung

Ein willkommener Gegensatz zur Endrunde der Männer vor einem halben Jahr in Katar ist in jedem Fall die Art und Weise, wie die beiden Gastgeber mit dem Turnier umgehen. Anders als im rigiden, gesellschaftspolitisch schwer rückschrittlichen und in puncto persönlicher Freiheit am unteren Ende der Skala angesiedelten Wüsten-Staat präsentierten sich die Aussies und die Kiwis schon im Vorfeld so, wie es dem Image ihres Naturells entspricht: Ehrlich weltoffen und ungekünstelt begeisterungsfähig.

Zudem sind alle zehn Stadien in den neun Städten schon fixfertig gewesen, als man vor drei Jahren gegenüber Kolumbien den Zuschlag bekommen hat. Für die Australier ist es eine kleine Wiedergutmachung für die Niederlage gegen Katar bei der Bewerbung für die Männer-WM 2022, für beide Länder ist es das erste Welt-Turnier im Erwachsenenbereich. Neuseeland richtete vor acht Jahren die U-20-WM der Burschen aus, ist ansonsten fußballerisch noch ein völlig weißer Fleck.

Große Schwester, kleine Schwester

Es gibt noch weitere Unterschiede bei den Gastgebern. Nicht nur, dass die beiden Host Countries zu unterschiedlichen Kontinentalverbänden gehören (Australien zum asiatischen AFC, Neuseeland zum ozeanischen OFC). Die einen, Australien, wollen möglichst bis ins Finale kommen, die anderen, Neuseeland, haben bei fünf WM-Teilnahmen noch nie auch nur ein Match gewonnen. Die Kiwis müssen sich schon was einfallen lassen, um nicht ein Dasein als WM-Beiwagerl zu fristen, zumal der Ticketverkauf in Neuseeland – anders als in Australien – so schleppend verläuft, dass sich die FIFA eine Woche vor Turnierstart genötigt sah, insgesamt 20.000 Tickets für die vier Stadien zu verschenken.

So wie im Tennis: Sowohl die Frauen als auch die Männer kommen jedes Jahr sehr gerne in die Millionenstadt Auckland, tolle City, super Stimmung, perfekte Organisation – aber das Interesse gilt weltweit halt doch den Australian Open, die dann ein paar Tage später drüben in Melbourne anfangen. Man mag denen in Aotearoa wünschen, dass sie auch für sich selbst wahrgenommen und nicht vom großen Nachbaren mit siebenmal so vielen Einwohnern erdrückt werden, wie es ihnen so oft widerfährt.

32 Teams – Segen und Fluch

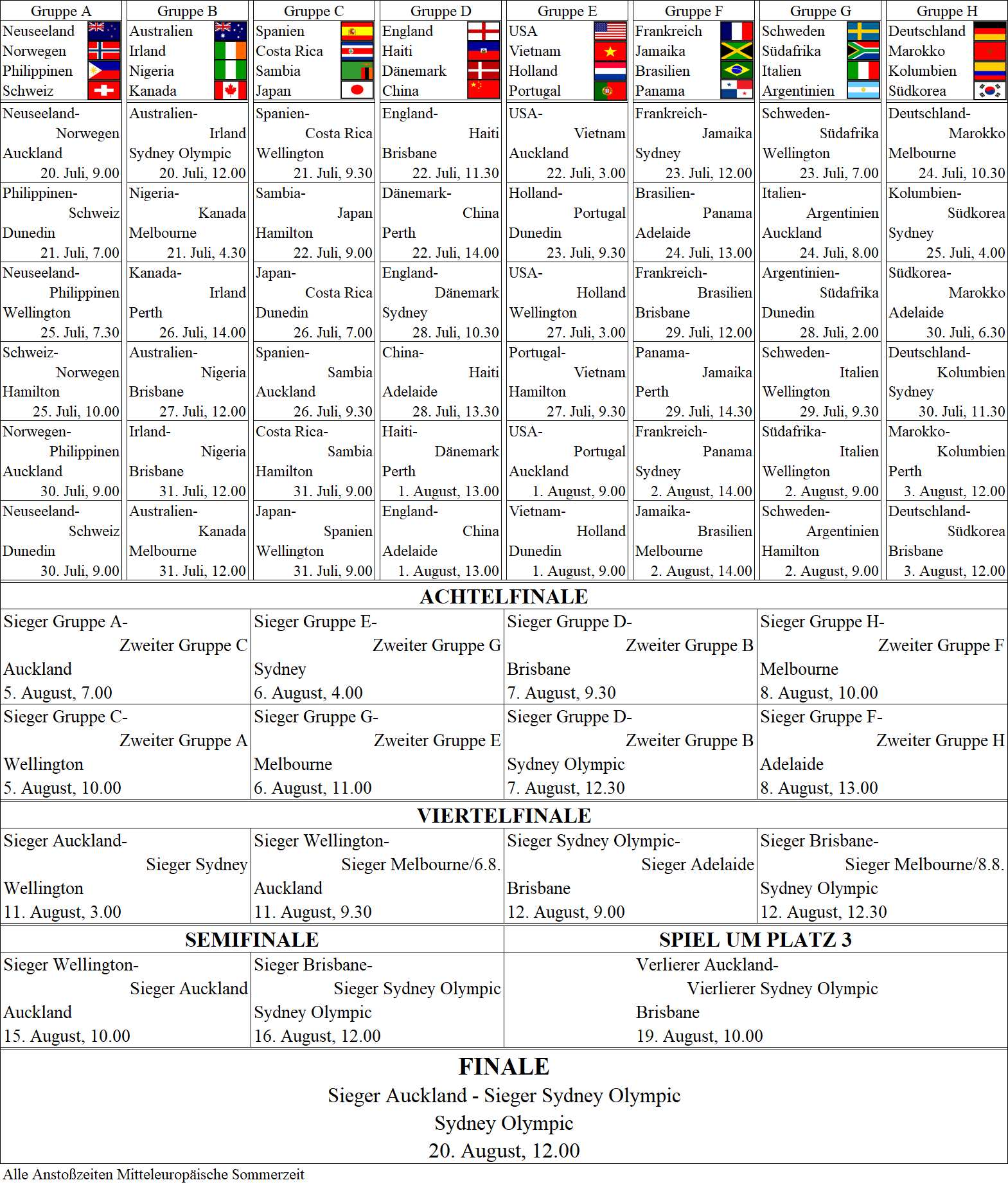

Eine WM der Gegensätze wird es aber auch ganz generell im sportlichen Sinn, zumindest in der Vorrunde. So teilen sich Rekordweltmeister USA und Debütant Vietnam eine Gruppe, ebenso wie Norwegen mit Ada Hegerberg und die Philippinen mit einem wilden Haufen von auf der ganzen Welt verstreuten US-Amerikanerinnen mit Filipino-Vorfahren. Frauenfußball-Newcomer Marokko muss gegen die WoSo-Großmacht Deutschland ran, das Team aus Haiti, auch so ein davor noch nie in Erscheinung getretenes Land, fängt gleich mal gegen Europameister England an.

Das gestiegene Interesse, das gestiegene Investment und die damit verbesserte Betreuung in den Top-Ligen vor allem in Europa sorgte für einen spürbaren Anstieg in Sachen Athletik und Tempo. Das war letztes Jahr bei der EM zu sehen, als Pressing und Physis bei den meisten Top-Teams zur Grundvoraussetzung geworden war, während es jedoch gleichzeitig an spielerischen Lösungen mangelte. Vor zehn Jahren war das noch eher andersrum.

Europameister England war das Paradebeispiel dafür, aber auch Spanien, Frankreich, Holland in den Glanzzeiten unter Wiegman 2017 und 2019, Deutschland war bzw. ist das erkennbar. Selbst, wenn auch mit deutlich weniger Kaderbreite, Österreich oder Portugal sind Teil dieses Trends. Damit fällt dem US-Team – das Zeit seiner Existenz stets über die überlegene Physis, nicht wegen spielerischer Cleverness die Erfolge eingefahren hat – auch der größte Unique Selling Point zunehmend weg.

WoSo-Zwerge im Rampenlicht

Vor acht Jahren in Kanada, als man das Turnier von 16 auf 24 Teilnehmer erweitert hatte, lief Ecuador in ein 1:10 gegen – bei allem Respekt – „nur“ die Schweiz, auch die Ivorerinnen bekamen in einem Match zehn Trümmer eingeschenkt. Vor vier Jahren in Frankreich kassierten zwei Teams mehr als zehn Tore in der Gruppenphase, Thailand wurde dabei 0:14 vom US-Team vorgeführt. Und jetzt gleich rauf auf 32, na gut, die Amis werden gegen Vietnam den Kantersieg von Reims nun in Auckland noch toppen wollen.

Andererseits hat die Aufstockung aber ihren Zweck schon erfüllt, bevor bei der Endrunde überhaupt ein Ball rollt. Denn zuvor hatten die außer-europäischen Kontinente praktisch immer genau so viele Plätze gehabt wie Verbände, die sich realistische Hoffnungen machen konnten. Thailand war halt reingerutscht, weil Nordkorea gesperrt war. Ecuador war dabei, weil es Argentinien verkackt hat. Jamaika profitierte von einem Freak-Spiel gegen Costa Rica, das man eher zufällig gewann. Ihnen allen ist ihr WM-Debüt eher in den Schoß gefallen, als dass es der Verband wirklich angestrebt hatte.

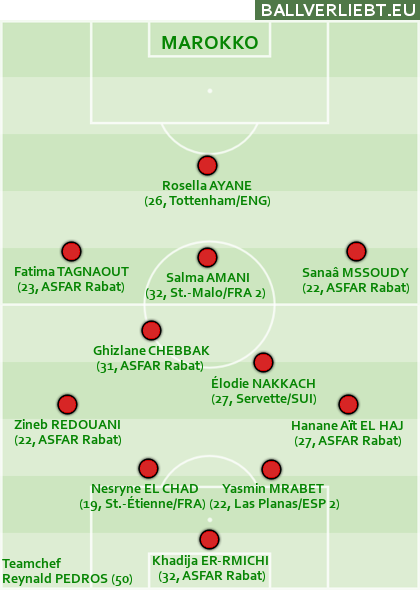

Aber wäre das marokkanische Märchen von ihrem sensationellen – und verdienten! – Run ins Finale des von ihnen selbst fabelhaft ausgerichteten Afrikacups 2022 wirklich möglich gewesen, ohne dass Afrika von drei auf bis zu sechs aufgestockt wurde, damit eine WM-Teilnahme leichter greifbar wurde?

Vorbild Marokko

Nun ist der marokkanische Verband – ein Umstand, der schon während des Runs der Männer ins WM-Halbfinale vor einem halben Jahr – absolut vorbildhaft auf dem afrikanischen Kontinent und nicht zu vergleichen mit dem korrupten, chauvinistischen Altherren-Gehabe des nigerianischen Beispielsweise, oder des südafrikanischen.

In Marokko ist es anders: Da entschied der Verband, der längst der professionellste, progressivste und investitionsfreudigste am Kontinent ist, im Jahr 2020: Das Frauen-Team, das im Dornröschenschlaf dahindämmerte, wird revitalisiert, aber so richtig. Es kam eine Projektleiterin (Kelly Lindsey, ehemalige US-Teamspielerin), man stattete sie mit umfassenden Vollmachten aus. Sie engagierte Raynald Pedros als Trainer, ein Franzose, der Olympique Lyon zu zwei Europacup-Titeln geführt hat. Ein großer Name.

Das um 55 Millionen Euro vor einigen Jahren aufgemotzte Trianingszentrum außerhalb von Rabat, state of the art, stand auch den Frauen zur Verfügung, Verbandspräsident Fouzi Lejkaa erklärte den Frauenfußball zu einem Kernpunkt der Anstrengungen: Es wurden vier regionale Akademien aus dem Boden gestampft, Strukturen an der Basis ebenso geschaffen wie an der Spitze. Bis 2024 soll es zwei Profi-Ligen und eine U-17-Meisterschaft geben, zusätzlich zu mehreren regionalen Ligen als Unterbau. Der schnelle Lohn: Praktisch aus dem Nichts schoss Marokko ins Afrikacup-Finale im eigenen Land, mobilisierte bei den eigenen Spielen bis zu 50.000 Menschen in die Stadien. Marokko ist das erste arabische Land, das bei einer Frauen-WM dabei ist.

Spielerinnen lehnen sich zunehmend auf

In anderen Ländern ist die Lage ganz anders, lehnten sich die Spielerinnen immer mehr gegen ausbleibende Prämien, gebrochene Versprechen und die generelle Geringschätzung seitens ihrer Verbände auf. In Nigeria stellte der Verband Teamchef Randy Waldrum (einem US-Amerikaner, seit 40 Jahren Trainer im Frauenbereich und auf den Job in Nigeria nicht angewiesen) – der sich demonstrativ auf die Seite seiner Spielerinnen gestellt hat – in Aussicht, ohne seine Assistenten zur WM fahren zu müssen, wenn er nicht die Kaderwünsche der Funktionäre berücksichtigt. „Waldrum ist ein inkompetentes Großmaul, das Nigeria nur benützt, um auch mal bei einer WM dabei zu sein“, richtete im Gegenzug Verbands-Pressesprecher Ademola Olajire jenem Trainer aus, der zweifacher US-College-Meister ist.

In Südafrika mussten sich die Spielerinnen von den Funktionären als „Verräterinnen“ beschimpfen lassen, weil sie darauf pochten, die von der FIFA garantierten Prämien auch tatsächlich ausbezahlt zu bekommen und weil sie sich wegen des Verletzungsrisikos weigerten, einen Test auf einem besseren Ascheplatz in Tsakane zu spielen. Die blamierten Funktionäre nahmen die Angelegenheit, die sie als öffentliche Demütigung empfanden, sehr persönlich – sogar ein Rausschmiss des kompletten WM-Kaders aus dem Nationalteam stand im Raum. Afrikas Kontinental-Präsident Patrice Motsepe sprang ein und zahlte die Prämien aus eigener Tasche, die SAFA-Funktionäre durften das FIFA-Geld behalten.

In Jamaika setzte die Mutter von Mittelfeldspielerin Havana Solaun – als langjähriger NWSL-Profi eine etablierte Spielerin – eine Fundraising-Kampagne auf, um die Nachlässigkeiten des Verbandes auszugleichen. „Mehr als nur einmal haben wir uns mit dem Verband zusammen gesetzt, um unsere Bedenken bezüglich unzulänglicher Planung, Transport, Unterbringung, Trainingsbedingungen, Prämien, Kommunikation, Ernährung und Zugang zu angemessenen Ressourcen anzusprechen“, hieß es Mitte Juni in einer Erkläung der Jamaikanerinnen, „und wir sind auch oftmals angereist, ohne die uns vertraglich zugesicherten Prämien zu erhalten.“

Der Verband richtete aus: Das Geld nimmt man gerne, aber die Fundraising-Kampagne soll bitte aufpassen, dass beim Betteln keine Markenrechte verletzt werden. Kein Witz.

Bei den Kleinen …

„Bei vielen Teams rund um die Welt brodeln die Probleme im Hintergrund und kommen nicht ans Tageslicht, ehe sich die Spielerinnen stark genug fühlen – oder sie keine andere Wahl mehr sehen – als ihre Kämpfe öffentlich auszutragen“, schrieb die großartige Sophie Lawson auf ESPN. „Die Krux ist grundsätzlich das Geld, aber es scheint auch das Gefühl der Gleichgültigkeit durch, werden doch die Frauen oft nur als Anhängsel betrachtet.“

Sprich: Man lässt die Frauen halt spielen, weil es schöne Förderungen dafür von der FIFA gibt und weil es keinen schlanken Fuß macht, wenn man das Grüppchen von Enthusiasten, die zumeist ohnehin ihr eigenes Ding machen (müssen) nicht zumindest unter dem Dach des Verbandes duldet. Aber in Wahrheit hoffen sie in den Verbänden doch, dass sich das Team nicht für irgendwas qualifiziert, weil man dann gezwungen wäre, die Reise nach Frankreich (wie 2019) oder nach Down Under (2023) zu bezahlen und weil man weltweit schlechte Presse bekommt, wenn man sich ziert.

… und den Großen

Aber es sind nicht nur die Kleinen, auch große Fußball-Länder haben ihre Troubles. So wie in Spanien, als letztes Jahr 15 Spielerinnen – darunter praktisch die komplette Stammformation – den RFEF vor die Wahl stellten: Entweder es geht Teamchef Jorge Vilda – ein übler Kontrollfreak, der seit seinem Amtsantritt 2015 genau kein einziges K.o.-Spiel gewonnen hat – oder wir gehen. Der Verband stellte sich (in Form von Vildas Papa, der dort die Frauenfußball-Sektion leitet) hinter den Trainer. Die Front von „Las 15“, überwiegend vom FC Barcelona oder dort ausgebildet, ist leicht gebröckelt, aber mehr als ein Trio davon ist bei der WM tatsächlich nicht dabei.

Oder, wie im Fall von Kanada, zerlegt es einen schlicht wegen schlechter wirtschaftlicher Entscheidungen. Der Verband, dessen Frauen-Team 2021 in Tokio Olympiasieger wurde und dessen Herren 2026 eine Heim-WM spielen dürfen, hat vor einigen Jahren die kommerziellen Rechte an seinen Nationalteams an eine Agentur veräußert. Diese zahlt umgerechnet lächerliche 2 Millionen Euro und darf alle Einnahmen aus TV-Rechten und von Sponsoren einbehalten, um davon die kanadische Liga zu finanzieren.

Wie sich das für die Nationalteams finanziell ausgehen soll, muss jedem ein Rätsel sein, der die Grundrechnungsarten beherrscht. Jedenfalls können die Prämien von Spielern und Spielerinnen nicht ausbezahlt werden, der Staff wurde beschnitten – daran änderte auch eine Streikdrohung der Spielerinnen im Februar nichts – und nun steht Canada Soccer kurz davor, Insolvenz anzumelden. Die Agentur weist jede Schuld von sich: „Wir leisten einen bedeutenden Beitrag zum Wohl des ganzen kanadischen Fußball, und wer das bestreitet, leugnet die Fakten!“

Auch eine Sichtweise.

Der große TV-Zank

Das liebe Geld war schließlich auch zwischen FIFA und vielen großen TV-Stationen ein Thema. Erstmals wurden die Übertragungsrechte der Frauen-WM nicht im Paket mit jenen der Männer-WM verkauft und Gianni Infantino forderte von den Sendern der großen Länder Summen, die diese nicht zu zahlen bereit waren. Es wurde ein Mikado-Spiel, bei dem jeder darauf wartete, dass sich der andere zuerst bewegt und beide Seiten hatten valide Argumente.

Die FIFA, die natürlich Geld verdienen will und auch imagebewusst auf eine erhöhte Summe für den Frauenfußball pocht. Aber auch die TV-Anstalten, die auf die für Mitteleuropa unmöglichen Anstoßzeiten zwischen 3 Uhr früh und 13 Uhr mittags sind in Europa höchst unattraktiv; die Pay-TV-Anbieter DAZN und Sky boten aus genau diesem Grund gar nicht erst mit. Allerdings: ARD und ZDF bezahlten jeweils über 210 Millionen Euro für die Männer-WM-Turnier in Russland und Katar, die im Vergleich lächerlichen 5 Millionen für die Frauen-WM waren ihnen lange zu viel.

Fünf Wochen vor WM-Start einigte sich die FIFA „um einen mittleren einstelligen Millionen-Betrag“, wie es hieß, mit der EBU. Japan ist das einzige große Frauenfußball-Land, das auch ein Woche vor der WM noch ohne gesicherte TV-Übertragung dastand, ehe es doch noch eine Einigung gab. Die flächendeckenden Übertragungen auf ORF, wo wie schon bei der EM letztes Jahr sämliche Spiele gezeigt werden, stand schon länger fest.

Und wer wird nun Weltmeister?

Zum erst zweiten Mal kommen drei verschiedene Teams als aktuelle Titelhalter der drei großen Titel zur WM: Die US-Amerikanerinnen als Weltmeister, Kanada hat bei Olympia in Tokio erstmals einen Welttitel geholt, für England war der Triumph bei der EM in der Heimat die erste große Trophäe.

„Noch nie gab es so viele Teilnehmer wie 2019, die sich ernsthafte Hoffnungen auf den Titel machen dürfen“, hieß es vor vier Jahren in unserer WM-Vorschau, „ein sportliches Gemetzel wartet, denn das bedeutet auch: Es ist eine mathematische Notwendigkeit, dass sich ambitionierte Teams schon früh gegenseitig eliminieren. Wenn es fast ein Dutzend Teams gibt, die auf den Titel spitzen, bleiben zwangsläufig einige dieser Mannschaften schon im Achtelfinale auf der Strecke.“

Die Sache stellt sich nun 2023 recht ähnlich dar, wo es viele potenzielle Titelkandidaten gibt, aber wieder keinen ohne ein „Aber“.

Die USA kommen mit dem Selbstverständnis der Back-to-Back-Erfolge von 2015 und 2019 daher, aber Vlatko Andonovski – der ein höchst erfolgreicher Vereins-Trainer war – fehlt neben dem unter ihm eingebüßten der Nimbus der Unbesiegbarkeit auch ein Septett an verletzten potenziellen Stammkräften. Deutschland weiß sich inhaltlich um Schwächen herumzumogeln, es fehlt aber an Kadertiefe. Bei Spanien fehlten viele Europacup-Siegerinnen von Barcelona, sie boykottieren den Teamchef. Kanada hatte andere Sorgen als die sportliche Vorbereitung, Holland hat Potenzial, aber auch mal wieder einen neuen Bondscoach.

Bei Brasilien hat Pia Sundhage vor Martas letzter WM endlich den Generationswechsel eingeleitet, wie stark das Team ist, weiß aber niemand so wirklich. Japan hatte zwei Jahre Zeit, sich vom Schock des verkorksten Olympia-Heimturniers zu erholen, ist aber wohl noch nicht so weit. Schweden hat – wie immer – Routine ohne Ende, aber auch das nagende Gefühl, dass man im Finale von Tokio die größte Titelchance dieser Generation leichtfertig vergeben hat.

Norwegen hat zwar Ada Hegerberg zurück, nach dem zweiten EM-Vorrunden-Aus in Folge auch was gutzumachen, aber längst nicht die Qualität vergangener Tage, vor allem in der Abwehr. Co-Gastgeber Australien hat seit dem Neustart unter Tony Gustavsson 2021 erst große Fortschritte gemacht, sich beim Asiencup 2022 aber mit dem frühen Aus gegen Südkorea etwas blamiert.

Bleiben England und Frankreich. Dies sind tatsächlich jene Teams, bei denen man die wenigsten Argumente gegen einen tiefen Run in Richtung Finale findet. Die Lionesses müssen zwar auf EM-Star Beth Mead und Kapitänin Lead Williamson verzichten (beide Kreuzbandriss), haben aber die Kaderqualität um das auffangen zu können, strotzen vor Selbstvertrauen und können haben in den 32 Spielen seit Sarina Wiegmans Amtsantritt nur ein einziges verloren – ein Testspiel gegen Australien.

Und die Französinnen, die eh immer Qualität hatten, sind nun endlich den Stinkstiefel auf der Trainerbank los – Corinne Diacre ist vom aus dem Amt gejagten Verbands-Boss Le Graët mitgerissen worden. Ihr Nachfolger ist Hervé Renard und der Fuchs mit dem weißen Hemd hat in Rekordzeit eine positive, konstruktive und wertschätzende Stimmung ins Team gezaubert.

So mäßig der Unterhaltungswert der Vorrunde werden dürfte – zu klar sind fast alle Gruppen strukturiert, zu groß das Leistungsgefälle darin – so spaßig verspricht die K.o.-Phase zu werden.

Von Winterfell nach Qarth

Übrigens: Wenn Dunedin das Winterfell der WM ist, wo dahinter praktisch nur noch die Mauer und das ewige Eis ist, gehört zur Wahrheit auch, dass auch Australien seinen Außenposten hat. Perth ist quasi Qarth, um in der Game-of-Thrones-Geographie zu bleiben: Weit weg von irgendwas, umgeben von tausenden Meilen von Wüste. Als Heimatstadt von Sam Kerr, Stürmerin von Englands Nummer eins Chelsea und daheim Down Under ein echter Star, konnte man Perth irgendwie nicht übergehen.

Fünf Spiele werden dort angepfiffen, alle in der Vorrunde, Kolumbien gegen Marokko, dazu Jamaika gegen Panama, ein echter Kracher für neutrale Zuseher. WoSo-Nerds freuen sich aber darauf: Bunny Shaw, Pfitschipfeil von Manchester City, mit der einzigen realistischen Chancen auf einen Sieg bei einer WM. Und Dänemark gegen Haiti – Pernille Harder, das dänische Ein und Alles, gegen Melchie Dumornay, haitianisches Mega-Talent. Gut möglich, dass sich die beiden im Herbst wieder treffen, in der Champions League, die eine für Lyon, die andere für Bayern.

Aber die Vorstellung der 32 WM-Teams, die ist eine andere Geschichte.