Jetzt steht uns also 2022 ins Haus. Das heißt, dass die WM von 2002 in Japan und Südkorea bald zwanzig Jahre auf dem Buckel hat. Ich habe für dieses Gaga-Turnier immer eine gewisse Faszination verspürt. Woran das liegt, habe ich aber nie so genau festmachen können. Vermutlich ist es eine Mischung aus einem in jeder Hinsicht aus dem Ruder gelaufenen Turnier, verbunden mit der Zeit, in der es stattfand – und den persönlichen Umständen der Wahrnehmung.

Ein räudiger K.o.-Baum

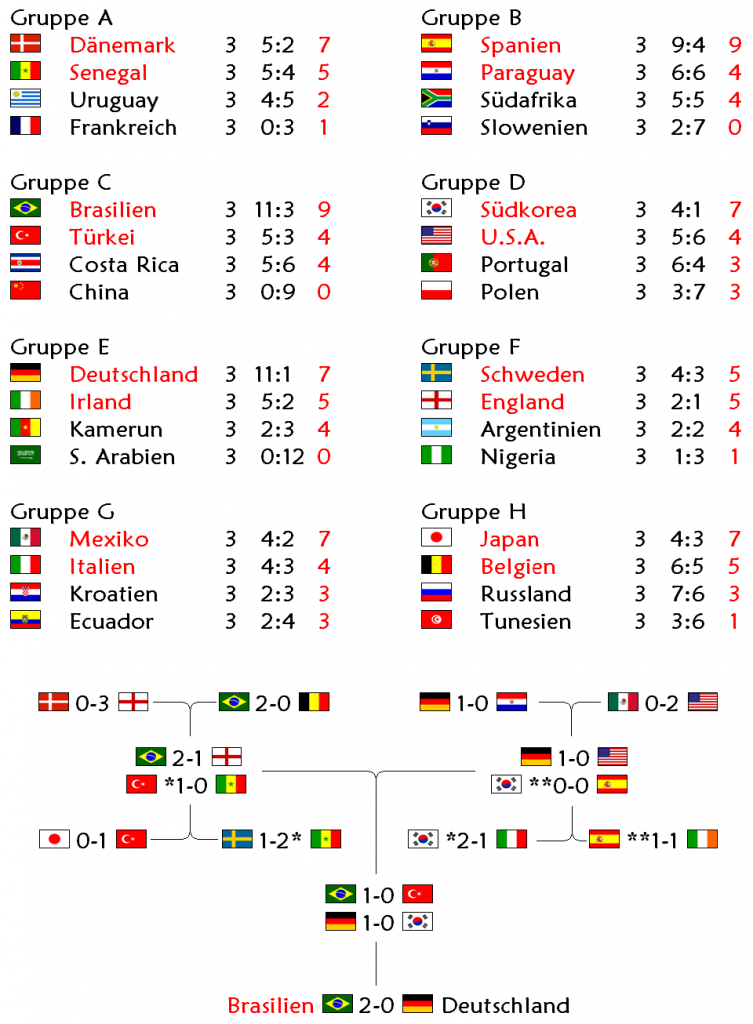

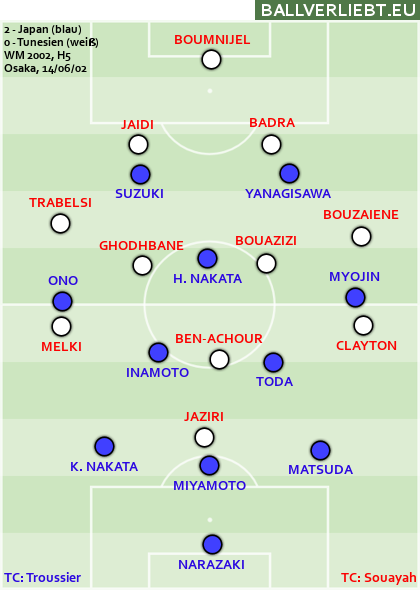

Freitag am frühen Nachmittag, es ist der 14. Juni 2002, der Grundwehrdiener Eitzinger verstaut in der Kaserne seine Bundesheer-Sachen und trägt die gerade zu Ende gegangenen letzten Spiele der Gruppe H in seinem Turnierbaum ein. Stilecht, wie es sich für einen verkrachten Rekruten gehört, auf einem Schokobananen-Papierl mit grünem Filzstift schnell, schnell aufgekritzelt. Japan ist Gruppensieger, nach einem lockeren 2:0 am Vormittag gegen ein tunesisches Team, dessen Ausscheiden bereits vor dem Match festgestanden war und das sich entsprechend lustlos präsentierte.

„Es ist also wirklich so“, denkt der 18-jährige Rekrut in sich hinein, „einer aus Japan, Türkei, Senegal und Schweden ist im Halbfinale…“ Die blecherne Spint-Tür knallt zu, ab ins Wochenende. Am Weg raus bekommt man am Radio beim CvD noch mit, dass sich nach Frankreich und Argentinien auch Portugal nach der Vorrunde verabschiedet, Blamage gegen Südkorea, ein verzweifeltes Team bricht in sich zusammen, zwei Ausschlüsse. Smartphones gibt es noch nicht, mobiles Internet heißt noch „WAP“ und steckt in den Kinderschuhen, so war das eben. Man konnte sich Nachrichten in 160 Zeichen-SMS aufs Nokia-Handy (oder Ericsson, je nachdem) schicken lassen, wenn einem das die paar Cent wert war.

Neue Lage: 84 Tage.

Nicht mehr ganz Neunziger…

Für den späteren Lehramts-Studenten Eitzinger lag die WM 2002 zwischen der Matura und dem Studienbeginn, also quasi zwischen dem Glauben, dass man eh schon groß wäre, und der ernüchternden Erkenntnis, dass die echt Welt da draußen doch ein wenig komplizierter ist. Vielleicht kann man das im Fußball für jeden Zeitpunkt sagen, für mich fühlt sich gerade 2002 im Nachhinein aber tatsächlich genauso an.

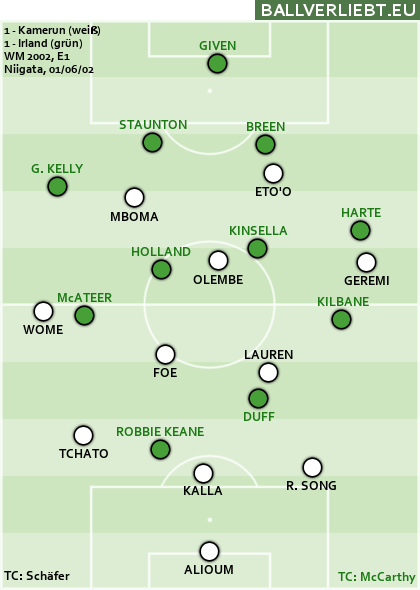

Der Libero war im Grunde tot. Nur noch fünf, sechs Teams ließen ihre Manndecker den Stürmern nachdackeln, mit einem freien Mann als Ausputzer dahinter. Wer es noch machte? Die Slowenen zum Beispiel. Die waren das erste Mal bei einer WM dabei, es gab böses Blut zwischen Trainer Katanec und seinem Star Zahovič, man verlor alle drei Spiele. Saudi-Arabien war auch noch in der Libero-Gang, wiewohl das beim 0:8 gegen Deutschland nicht viel gebracht hat. Und auch Kroatien.

Aus der Kategorie „Manndeckung deluxe“: WM 2002, CRO-ITA.

Es gibt kaum einen Quadratmeter am Feld im Kashima Stadium, an dem Stjepan Tomaš nicht zumindest einmal Francesco Totti auf die Zehen gestiegen wäre.

Italien wird Opfer blinder Linienrichter, Kroatien gewinnt 2:1. pic.twitter.com/tEq7mAd8Kd

— Philipp Eitzinger (@PEitzinger) July 17, 2018

Kroatien war überhaupt sinnbildlich für diese kleiner werdende Gruppe an Teams. Neun der elf Stammkräfte waren 30 Jahre oder älter, man versuchte die Magie von 1998 aufzuwärmen, war am Ende aber doch nur eine überwuzelte Mischung affektierter Alt-Stars und steckengebliebener Alt-Talente. Man sah so gestrig aus wie man war, verlor gegen Mexiko und Ecuador und flog früh heim. Der reine Mann-gegen-Mann-Kampffußball, der sich im deutschsprachigen Raum und am Balkan bis dahin halten hat können, hatte sich weitgehend überlebt.

…aber auch noch nicht ganz 21. Jahrhundert

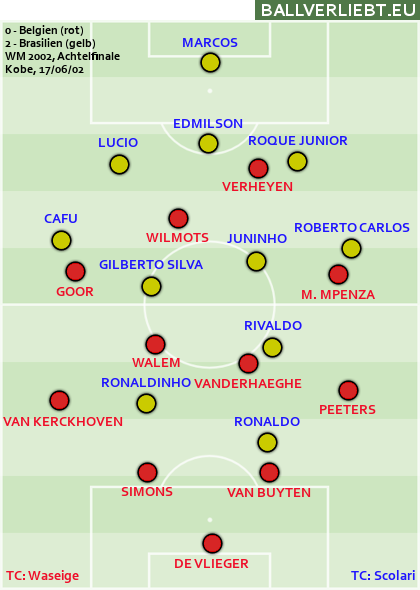

Andererseits gab es ein kompaktes Verteidigen mit echter Raumdeckung im heutigen Sinn auch noch praktisch gar nicht. Damals dachte man sich nichts dabei, man kannte es nicht anders. Wenn man sich Spiele wie das Achtelfinale zwischen Brasilien und Belgien heute ansieht, ist man beinahe schockiert: Es wird fröhlich der Ballführende angelaufen, ohne jede Absicherung, die Formationen brechen permanent auf, es ergeben sich Räume deluxe.

Andererseits waren nach vorne marodierende Außenverteidiger wie Roberto Carlos, den ein damals noch sehr junger Wolff Fuss am Premiere-Mikro gewohnt blumig als „Ein-Mann-Büffelherde“ bezeichnete, die Ausnahme. Wenn es sie gab, dann wurden sie als Wing-Backs neben einer Dreierkette bzw. neben Libero und Manndeckern aufgeboten. Außenverteidiger in Viererketten waren noch viel mehr tatsächliche Verteidiger, angesetzt auf die Mittelfeld-Außen des Gegners. Schweden spielte mit Mellberg und Lucic außen, zwei echten Kanten. Dazu Wuschelkopf Carles Puyol bei Spanien, Tomasz Hajto bei Polen, Juri Kovtun bei Russland, Jacky Peters bei Belgien.

Höhe- und Schlusspunkt des Bosman-Fallouts

Sechseinhalb Jahre zuvor, im Dezember 1995, war das Bosman-Urteil gefallen. Dies bedeutete de facto das Ende von Ausländerbeschränkungen bei Klub-Mannschaften. Schon zuvor, bei der WM 1994, hatte sich angedeutet: Jene „kleinen“ Fußballländer, die viele Spieler in anderen Ligen hatten, waren im Vorteil – Bulgarien und Schweden hatten damals das Halbfinale erreicht. Es mussten nicht mal Top-Teams sein, wie bei Hristo Stoitchkov (Barcelona) oder Thomas Brolin (Parma). Es reichte, wenn man einen der je drei verfügbaren Ausländer-Plätze bei Mittelständlern ergatterte. Auf einer ähnlichen Welle ritt Kroatien 1998 ins Halbfinale.

2002 hatten schon sehr viele WM-Teilnehmer eine erkleckliche Anzahl an Personal in den großen Ligen. Das war ja auch der Schmäh beim Eröffnungsspiel, weil der Senegal gegen Frankreich mit elf Spielern aus der französischen Liga angetreten war. Die vermeintlichen Favoriten – vor allem die aus Europa – hatten ihre Ligen mit Ausländern geflutet, der eigene Spielerpool war kleiner geworden und die Reaktion darauf noch ausgeblieben. Aber schon 2006 sollte die Boom-Zeit für die „Kleinen“ schon wieder vorbei sein.

Näher an 2022 als an 1998

Zwischen 1998 und 2002 herrschte wahrhaft Goldgräber-Stimmung. Als die WM 1998 über die Bühne ging, hat es den alten Europacup der Cupsieger noch gegeben, 16 der 24 Champions-League-Teilnehmer waren tatsächlich Champions. In Deutschland gab es zwei Bundesliga-Livespiele pro Spieltag im Pay-TV und das war schon eine Sensation; Bilder von anderen Top-Ligen waren so gut wie gar nicht zu sehen gewesen.

Vier Jahre später war der Cupsieger-Bewerb längst zu Grabe getragen, in Deutschland waren sämtliche Bundesliga-Begegnungen live in voller Länge auf Premiere (dem Vorläufer von Sky) zu sehen, dazu Spiele aus England, Italien und Spanien wie selbstverständlich ebenso. Mit der Erweiterung der Champions League von 24 auf 32 Teams wurde auch eine zweite Gruppenphase installiert, aus 11 Spielen zum Triumph waren plötzlich 17 geworden. In gewisser Weise war 2002 schon näher an 2022 als an 1998.

Anything goes?

Umso größte war der Wirbel, als der Kirch-Konzern – sprich: Premiere – die Exklusiv-Rechte für die Übertragungen der WM im deutschsprachigen Raum hatte. Das hieß, dass bis auf wenige Spiele die komplette WM im Pay-TV stattfinden würde, so zumindest war der Plan von Leo Kirch: Eröffnungsspiel, Halbfinals und Endspiel, dazu die DFB-Partien auf ARD und ZDF. Sonst nichts.

Das der Rekrut Eitzinger das Vorrundenspiel zwischen Brasilien und Costa Rica im Soldatenheim (vulgo „Kant’n“) der Rieder Kaserne zumindest teilweise nebenbei auf ORF verfolgen konnte, war einem Kompromiss geschuldet: Eines der drei Vorrunden-Spielen pro Tag (bzw. zwei von vier) lief im Free-TV, den Rest gab es in 10-Minuten-Zusammenfassungen ab 22 Uhr. Im Hause Eitzinger gab es Premiere und der VHS-Rekorder nahm vier Wochen lang im Dauerbetrieb fast jedes einzelne Match auf.

Für ORF und ARD/ZDF war dies ein gangbarer Weg, da die Matches zwischen 8.30 und 13.30 Uhr begannen und die Sommerferien und damit auch die Urlaubssaison noch nicht begonnen hatten. Es hätte also ohnehin kaum jemand die Spiele live verfolgen können. Aber der Bogen war überspannt, Kirch pleite. Premiere bzw. nach der Übernahme im Sommer 2009 Sky zeigten noch die WM-Turniere von 2006 und 2010, aber nicht mehr exklusiv.

Alles ging für Premiere auch schon 2002 nicht mehr: Nur Marcel Reif (in Japan) und Fritz von Thurn und Taxis (in Südkorea) waren als Kommentatoren vor Ort, alle anderen sprachen aus der Box in Unterföhring: Woff Fuss und Kai Dittmann ebenso wie Hansi Küpper und Tom Bayer.

Auch Chaos-WM folgte einer Logik

Sportlich ist die WM vor allem dafür bekannt, dass die beiden Top-Favoriten Frankreich und Argentinien schon in der Vorrunde hängen geblieben sind, dafür personell eher durchschnittliche Teams wie Südkorea, Türkei, Senegal und die USA in die letzte Turnierwoche gespült wurden. Zufall? Zu der Zeit betrachteten es viele als solcher. „Fußball ist kein Wunschkonzert. Leider nicht“, beklagte etwa Herbert Prohaska.

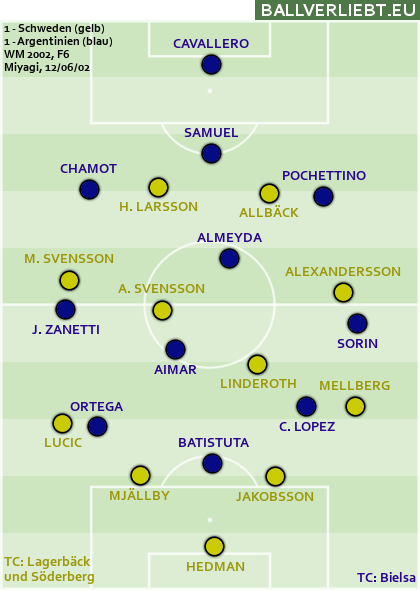

Tatsache war, dass Argentinien vier potenzielle Zehner hatte: Juan Sebastián Veron, England-Rekordtransfer von Manchester United. Der talentierte Pablo Aimar, der Valencia zum spanischen Titel geführt hatte. Ariel Ortega, genial veranlagt und chronisch unzuverlässig. Und Javier Saviola, Jungstar des FC Barcelona. Kein Team bei der WM 2002 hatte mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse (wiewohl zumeist aus schlechten Positionen) und mehr Ecken als Argentinien – aber nur zwei Tore in drei Spielen waren zu wenig. Einem 1:0-Arbeitssieg über Nigeria folgten ein 0:1 gegen England und ein 1:1 gegen Schweden.

In Marcelo Bielsas 3-3-1-3 blieb nur Platz für einen Zehner. Martin Blumenau konstatierte korrekt: „Argentinien leidet an dieser Spinnen-Mittelfeld-Krankheit, die das kreative Potential nach außen versetzt und dadurch auch den Spielwitz an den Rand drängt. Die Seiten-Pärchen Sorin-Lopez und Zanetti-Ortega verfransten sich hoffnungslos und weder von Aimar noch von Veron war etwas sinnvolles zu sehen.“ Stürmer Claudio López musste auf die linke Seite ausweichen, Spielmacher Ortega auf die rechte, Saviola hatte den Cut für den Kader gar nicht geschafft. Der bullige Verón war für das Forechecking-Spiel der Marke Bielsa ungeeignet und als Aimar im dritten Spiel gegen Schweden anfangen durfte, zeigte Argentinien die beste Leistung, scheiterte aber an der Chancenverwertung.

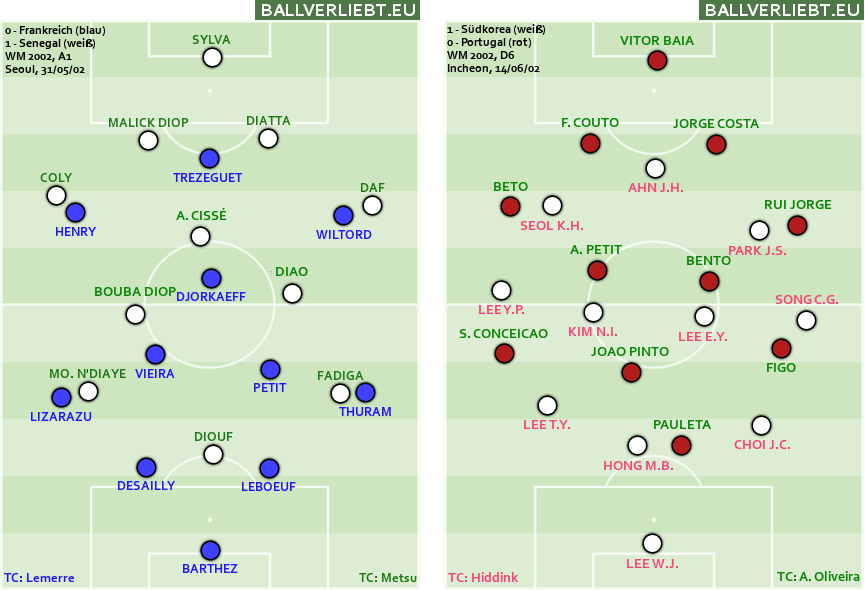

Und Frankreich? Die Verletzung im linken Oberschenkel, die sich Zidane nach der mega-langen Saison – sein Traumtor im CL-Finale war nur zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel – in einem Vorbereitungsmatch fünf Tage vor WM-Start zugezogen hatte, wurde als Sargnagel für den damals amtierenden Welt- und Europameister bezeichnet. Und in der Tat waren weder Djorkaeff (beim 0:1 gegen den Senegal) noch Micoud (beim 0:0 gegen Uruguay) ein gleichwertiger Ersatz für Zidane, der sich im letzten Gruppenspiel gegen Dänemark sichtlich angeschlagen über das Feld schleppte und nichts an der 0:2-Niederlage ändern konnte.

Wahr ist aber auch, dass es keinen Ersatz für den zwei Jahre zuvor zurückgetreteten Didier Deschamps gab. Er war derjenige, der hinter Zidane das Spiel orchestrierte – Ballbesitz gewann, Tempo vorgab, Bälle verteilte, der Dirigent war. Das fehlte Frankreich: Emmanuel Petit war ein elegante Verteiler, aber kein Zweikämpfer. Patrick Vieira konnte Bälle gewinnen, aber nicht viel damit anfangen. Und Makélélé war nach der langen Saison mit Real schlicht ausgebrannt.

Dazu kam auch noch die Verletzung von Robert Pirès, dem Premier-League-Spieler des Jahres, Pech mit der Chancenverwertung (fünf Aluminium-Treffer) und dem Spielverlauf (Leboeuf nach 10 Minuten verletzt und Henry nach 25 Minuten ausgeschlossen) gegen Uruguay sowie eine damit entstandene mentale Negativ-Spirale. Und natürlich der Wirkungstreffer des Eröffnungsspiels.

Zwei Spiele als Marker der Zeitenwende

In gewisser Weise markierte die WM 2002 das Ende des individuell dominierten Mann-gegen-Mann-Fußballs der 90er und zeigte ersten sichtbare Zeichen davon, dass nicht so hochklassig besetzte Teams mit einer exakt eingeprobten Strategie trotz Qualitäts-Defiziten die vermeintlich Großen düpieren können.

Zwei Spiele dieses Turniers können als plakative Grenzsteine dieser Zeitenwende dienen. Das eine, eben das Eröffnungsspiel zwischen dem Senegal und Frankreich, ist in der kollektiven Erinnerung *das* Spiel des Turniers geblieben. Das andere, jenes von Gastgeber Südkorea gegen Portugal, ist ein wenig im Nebel der Zeit verloren gegangen. Beide Matches endeten mit 1:0-Siegen der Außenseiter.

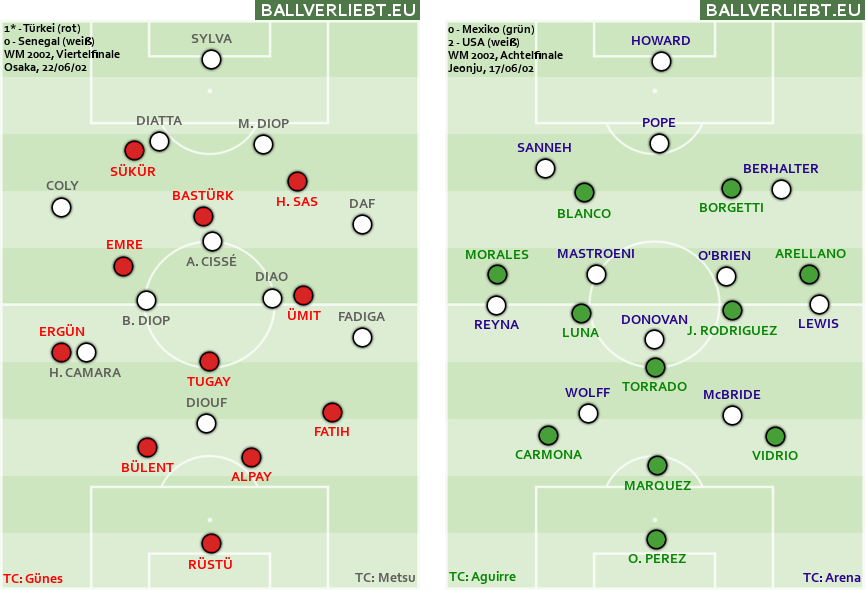

Herzstück beim Senegal war das heftig pressende Mittelfeld-Trio, das den Gegnern selten Kontrolle über das Spiel erlaubte. Die Franzosen waren darauf überhaupt nicht vorbereitet, ebenso wenig wie auf den ständig an der Abseitslinie lauernden Elhadji Diouf und die kantigen Außenverteidiger. Die Franzosen glaubten, auch ohne Zidane problemlos drüber zu kommen. Es dauerte eine Stunde, bis ihnen dämmerte, was gespielt wurde. Da war’s zu spät. In den kommenden Spielen profitierte der Senegal von guten Kniffen von Trainer Bruno Metsu und auch ein wenig vom Glück, vor allem bei 3:3 gegen Uruguay.

Guus Hiddink hatte bei Südkorea keine muskulösen Kanten zur Verfügung, dafür quirlige Dauerläufer. Das Prinzip, die Gegner mit scharfem Anlaufen zu quälen, war aber ähnlich: Die Koreaner entwickelten einen ungeheuren Spaß daran, den Gegner zu nerven. Die hölzernen Polen waren leichte Opfer (2:0) und auch Portugal zeigte Wirkung: In Folge der korrekten roten Karte für João Pinto, der seinem Gegenspieler von hinten fast die Beine durchsäbelte, ging eine portugiesische Trauber den Referee sogar körperlich an. Nach einer Stunde flog Beto mit Gelb-Rot, er war zu langsam und zu patschert gewesen. Die Portugiesen – allen voran Figo – verzweifelten und Südkorea ging durch den jungen Park Ji-Sung auch noch in Führung. Ein Remis hätte beiden zum Weiterkommen gereicht, darauf hatte Südkorea aber keine Lust, man hielt den Druck bis zum Schluss hoch.

Südkorea kam im Achtelfinale zu einem von Referee Moreno begünstigten, aber nicht gänzlich unverdienten Sieg über die auch an der eigenen Handbremse gescheiterten Italiener. Dann, im Viertelfinale, körperlich eigentlich schon komplett kaputt, gab es einen vom Referee Ghandour geschenkten, schmeichelhaften Elferschießen-Sieg gegen Spanien. Die intensive Spielweise in der schwülen koreanischen Hitze forderte ihren Tribut: Beim Senegal war im Vierfelfinale gegen die Türkei die Tanks leer, Südkorea hatte im Halbfinale gegen Deutschland nichts entgegen zu setzen.

Als dieses Halbfinale um die Ecke gekommen war, waren die vielen Siege der Underdogs schon ein wenig unheimlich und ein Finale zwischen der Südkorea und der Türkei schien nach dem Turnierverlauf schon logisch. Die Halbfinals wurden dann doch beide im Free-TV versendet, Ankick jeweils 13.30 Uhr an einem Dienstag und einem Mittwoch, davon hatten der Rekrut Eitzinger und seine Mitstreiter aber nichts. Sie saßen in Allentsteig fest, durch das Gelände turnend bzw. fahrend. Handys waren während der Truppenübung tagsüber (offiziell) nicht gestattet und Radios eigentlich auch nicht.

Dass sich „eine Gruppe von Grundwehrdienern, die nicht namentlich genannt werden will“ beim lokalen Radiosender Hell’s Bells von AC/DC wünschte (und auch bekam), blieb vom Gruppenkomandanten nicht unbemerkt, aber ungesühnt, der Stabswachtmeister fand das offenkundig gar nicht uncool. Der spaßbefreite Spieß hat nichts davon mitbekommen.

Die spannenden Türken, die hölzernen Amis

„Fußball ist, so wie jede Kunst, work in progress. Derzeit führt dieser Entwicklungs-Fluss aber nirgendwohin. Es stockt“, konstatierte derweil Martin Blumenau, „die athletischen und technischen Anforderungen werden größer, die taktischen halten jedoch nicht mit. Das Spiel stagniert, weil zu wenige über seine Entwicklung nachdenken und noch viel weniger das auf dem Platz in die Hand nehmen. Normalerweise bringt ein großes Turnier eine Art von Schub, von Input. Manchmal zeigt ein großes Turnier auch nur, wo man steht. Oder wie in diesem Fall, DASS man steht.“

Darum hatten auch die wenigen Teams, die tatsächlich etwas Abweichendes zur WM brachten, einen Vorteil. Während etwa Bielsa bei Argentinien vier Spielmacher hatte und seiner dogmatischen Sturheit geschuldet nur einen davon potenziell gewinnbringend eingesetzt hat, hatte Şenol Güneş drei und er packte sie auch alle bestmöglich in sein System. Nach zwei holprigen Spielen mit Dreierkette stellte Güneş die Formation um – in ein weirdes, asymmetrisches 4-3-1-2, das es so nie wieder gegeben hat.

Der giftige Emre kam von der Acht auf der halblinken Seite, der präzise Baştürk war der Freigeist auf der Zehn und der bullige Hasan Şaş agierte rund um Sturmspitze Hakan Şükür herum. Ergün bzw. Hakan Ünsal stießen als Linksverteidiger weit vor und sorgten neben Emre für die Breite, dafür driftete der aus Mannheim stammende Deutsch-Türke Ümit Davala von der rechten Acht vor dem defensiv ausgerichteten Fatih Akyel auf die Außenposition nach vorne, um für die Breite zu sorgen sowie Baştürk und Şaş nicht im Weg zu sein. Sechser Tugay stopfte umsichtig die Löcher.

Das war eine der aufregenden Ausnahmen, war aber auch recht fragil. Als Emre im Achtelfinale gegen Japan gelbgesperrt war und Ergün ihn ersetzen musste, fehlte dem Mittelfeld jede Dynamik. Natürlich profitierte man auch von der relativ leichten Auslosung, aber der dritte Turnier-Platz nach der Halbfinal-Niederlage gegen Brasilien war vollauf gerechtfertigt.

Die einzigen echten Viertelfinal-Glücksritter waren die Amerikaner. Sie kamen zu einem eher zufälligen Auftakt-Sieg gegen Portugal, retteten danach ein glückliches Remis gegen Südkorea und wurden von einer B-Elf der längst ausgeschiedenen Polen vorgeführt. Das Achtelfinale gegen Mexiko ist für die Amerikaner, was für die Österreicher „Córdoba“ ist: Das eine Spiel auf der Weltbühne, in dem man es dem großen Nachbarn mal so richtig gezeigt hat. Noch heute schallen die „Dos a Cero!“-Rufe durch jedes amerikanische Stadion, wenn es gegen ein Team aus Mexiko geht.

Bruce Arena ging vom davor verwendeten 4-4-2 ab und spiegelte das 3-5-2 der Mexikaner, nach acht Minuten ging man aus einem Konter in Führung. Danach reichte es, einfach banal das mexikanische Mittelfeld in Manndeckung zu nehmen, den zunehmend verzagten Gegner so zu langen Pässen in die Spitze zu zwingen und diese mit den drei Innenverteidigern im Strafraum abzuräumen. Nach einer Stunde erhöhte die USA auf 2:0, die Entscheidung.

Zu einem eigenen, kreativen Gedanken waren die Amis aber niemals fähig. Es war voller Einsatz, aber die ebenso volle spielerische Armut. Darum war auch das Viertelfinale gegen eine ähnlich holzgeschnitzte deutsche Truppe so ein erbärmliches Schauspiel zweier minderbemittelter Kämpfertruppen mit Fußball, der geistig, technisch und taktisch in den Achtzigern stecken geblieben war.

Alles außer Fußball

Die Türkei hatte im WM-Playoff Österreich eliminiert, 1:0 in Wien und 5:0 in Istanbul, mit Linienrichter Egon Bereuter gab es dennoch einen rot-weiß-roten Beitrag bei der WM in Asien. Bei Spanien-Slowenien stand der damals 39-jährige Vorarlberger für den Marokkaner Mohamed Guezzaz an der Linie, bei Südkorea-USA für den Schweizer Urs Meier, bei Brasilien-Costa Rica assistierte er dem Ägypter Gamal Ghandour und beim „Dos a Cero“-Match zwischen der USA und Mexiko war der Portugiese Vitor Melo Pereira sein Chef. Man erkennt, wo das Problem war.

Die beunruhigend vielen schlechten Schiedsrichter-Leistungen – nicht nur die beiden breitgetretenen bei Südkoreas Matches gegen Italien und Spanien, aber vor allem diese – wurden zunehmend zum eigentlichen Gesprächsstoff eines Turniers, das ohnehin kaum jemand sah und dessen Ergebnisse man auch würfeln zu können schien. Urs Meier und Kim Milton Nielsen bekamen die Halbfinals und Pierluigi Collina das Endspiel, man rettete, was zu retten war. Ab 2006 wurden endlich fixe Schiedsrichter-Gespanne aus dem selben Land eingesetzt.

Ein weiterer Grund, warum das Turnier ist Österreich nicht die ungeteilte Aufmerksamkeit hatte, war der zeitgleich abgewickelte Crash des FC Tirol, der kurz zuvor unangetastet den dritten Meistertitel in Folge eingesackt hatte. Am Tag des Achtelfinales zwischen Südkorea und Italien setzte das Neutrale Schiedsgericht den verzweifelten Innsbrucker Versuchen, den Klub am Leben zu erhalten, mit der letztinstanzlichen Bestätigung des Lizenzentzuges ein endgültiges Ende. Tags darauf folgte der Insolvenzantrag, am Tag des Viertelfinales zwischen Südkorea und Spanien wurde der Nachfolge-Klub „FC Wacker Tirol“ offiziell gegründet. Am Tag vor dem ersten Halbfinale zwischen Südkorea und Deutschland war klar, dass man sich mit Wattens zusammenspannt und den Platz der WSG in der Regionalliga West bekommt.

Die Revolution wird abgesagt

Unter der Oberfläche hat sich in den vier Wochen in Asien eine Evolution angedeutet, die Revolution wurde aber abgesagt. Das mannschaftstaktische Block-Verteidigen, das bei der WM noch kaum zu sehen war, entwickelte sich recht rasch und sollte – mit Ausnahme der super-unterhaltsamen Offensiv-EM 2004 – den Toreschnitt in den großen europäischen Ligen von über 2,7 im Jahr 2001 auf unter 2,5 im Jahr 2007 absacken lassen. Als danach Pep Guardiola bei Barcelona und Jürgen Klopp bei Dortmund das Offensiv- und Gegenpressing bei großen Klubs einführten, war die WM 2002 in der kollektiven Erinnerung längst zum fußballhistorisch kaum bedeutsamen Chaos-Turnier geschrumpft.

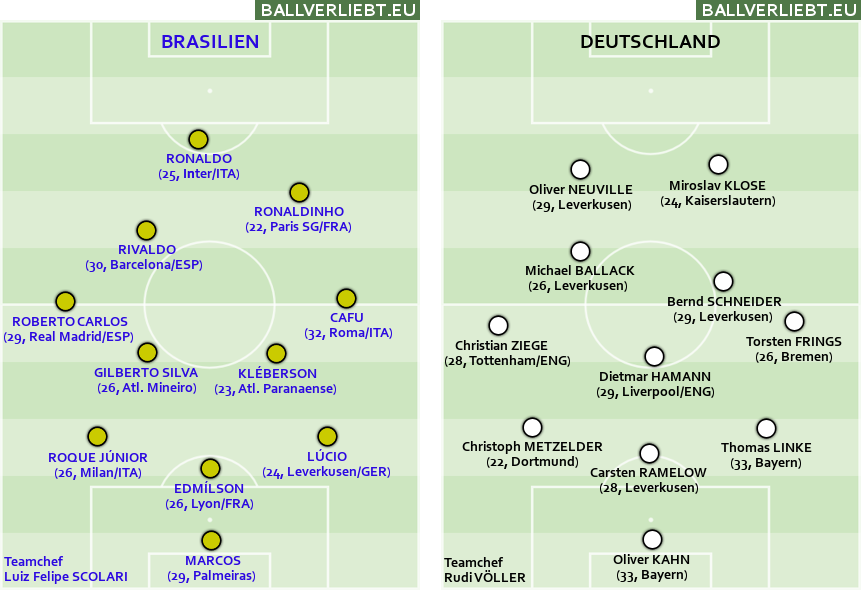

Und wer traf sich im Finale? Die Brasilianer, wo sieben Feldspieler nur dazu da waren, dem individuellen Genie des Angriffstrios „RoRiRo“ mit Ronaldo, Rivaldo und Ronaldinho den Rücken frei zu halten. Und die Deutschen, ein denkbar biederes Team, in dem zwar fast niemand kicken konnte, dafür umso besser zweikämpfen; am Leben gehalten von Kahns Paraden und Ballacks Präsenz. Mehr Neunziger ging kaum.

Zumal ein Wunderkind der 90er der WM seinen Stempel aufdrückte: Ronaldo. Er war als 17-Jähriger beim WM-Titel 1994 im Kader und 1998, dem rätselhaften medizinischen Notfall in der Nacht vorm Finale zum Trotz, am Weg zum größten brasilianischen Star seit Pelé. Ronaldo, antrittsschnell, technisch perfekt und eiskalt vor dem Tor, hatte jene Karriere vor sich, die seinem portugiesischen Namenskollegen vorbehalten bleiben sollte.

Denn er war ein Ferrari-Motor in einem klapprigen Fiat-500-Oldtimer, sein Körper spielte nicht mit. Von 21. November 1999 bis 20. September 2001 spielte er nur fünf Minuten, beim Cup-Spiel gegen Lazio, wo er sich das zuvor schon kaputte Knie endgültig sprengte. Zwischen Sommer 1999 und der WM 2002 kam Ronaldo nur auf 23 Pflichtspiel-Einsätze, davon 15 vom Anpfiff weg. Er war längst abgeschrieben. In Asien aber traf Ronaldo mit Ausnahme des 2:1 im Viertelfinale gegen England in jedem Spiel, beim 2:0 im Endspiel gegen die DFB-Auswahl doppelt. Ein Comeback wie ein Traum.

Das Finale war übrigens ein erstaunlich flottes Spiel, Deutschland zeigte – obwohl Beißer Jeremies statt des gelbgesperrten Ballack, dem einzigen Deutschen mit ein wenig Flair, auflaufen musste – die mit Abstand beste Leistung der K.o.-Phase. Die Vorentscheidung kam halb durch die zweite Hälfte, als Kahn einen Weitschuss nach vorne prallen ließ und Ronaldo zum 1:0 abstaubte. Zehn Minuten später hieß es 2:0, es war der Endstand. Kapitän Cafú durfte als erstes die Trophäe küssen.

Und mit der Beginnzeit am Sonntag, dem 30. Juni um 13 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit konnten es sogar tatsächlich alle sehen. Man hatte die Wahl zwischen Robert Seeger (ORF), Béla Réthy (ZDF) und Marcel Reif (Premiere) am Mikrofon.

Überspannte Bögen

Die Kirch-Pleite war nur einer der überpannten Bögen, die langsam wieder zurückgebogen wurden. Für die Saison 2002/03 wurde die zweite Gruppenphase der Champions League gekübelt, ab sofort gab es ein K.o.-Achtelfinale. Der 31. Mai blieb der früheste Start-Termin einer Endrunde. 2002 war es so gemacht worden, um nicht voll in den Tsuyu zu kommen, die ostasiatische Regenzeit.

Spielereien mit Trikots wurden auch weniger marktschreierisch. Das Ansinnen von Puma, Kamerun wie beim Afrikacup mit ärmellosen Trikots auflaufen zu lassen, wurde von der FIFA abgeschmettert. Das Doppel-Trikot von Nike, mit einer saugfähigen „zweiten Haut“ unter dem sichtbaren Leibchen, wurde so nicht mehr weiterverfolgt – endgültig zu Grabe getragen von Edmílsons slapstickhaften Anzieh-Versuchen im Finale, wo er vor Weltpublikum beinahe daran scheiterte, das Trikot korrekt anzuziehen.

Das alles ändert nichts daran, dass 2002 ein weiterer Schritt zur Kommerzialisierung war. Vor allem Nike und Adidas legten sich voll ins Zeug, um ihre Produkte an den Mann zu bringen, erstmals wurden wirklich aufwändige TV-Spots gedreht, wie von da an im Zwei-Jahres Takt. Das kann man bedauern, man kann aber auch 20 Jahre später noch Nikes Käfig-Turnier, mit Éric Cantona als Ringmaster, als großartig bewundern. Dagegen war der „Footballitis“-Spot von Adidas, wiewohl augenzwinkernd und knuffig, doch eher altbacken.

Bleibende Wirkung?

Japan und Südkorea hatten eigentlich jeder alleine die WM ausrichten wollen, mit der FIFA (João Havelange) auf Japans Seite und der UEFA (Lennart Johansson) auf Südkoreas. Um nicht zwischen die Fronten zu geraten und womöglich die WM an Mexiko zu verlieren, wurden die beiden Länder, die sich nicht ausstehen können, zusammen gespannt. Jeder brachte zehn Stadien ins Spiel, also 20 Austragungsorte für 64 Spiele – ein bombastischer Witz. Manche Städte waren mit ihren Spielen schon durch, ehe andere das erste Mal dran waren. Immerhin, Klubs aus J1-League und K-League verfügen nun über wunderbare Stadien.

Hierzulande waren die, die viel gesehen haben, nach den vier Wochen mit vielen lähmenden Darbietungen ambitionsloser Teilnehmer und einem Overkill an seltsamen Resultaten irgendwie froh, dass die zunehmend als clownesk empfundene Nummer durch war und es keinen kompletten Schock-Weltmeister gab. In einer Kaserne im Innviertel wurde der Weltmeister registriert, kaum mehr. Die Zahl am Lage-Pflock wurde immer kleiner, das dicke Ende kam aber erst, mit dem August-Hochwasser und dem damit verbundenen Assistenz-Einsatz. Die Aufräumarbeiten im mitgenommenen Innviertel und in der verwüsteten Wachau waren für die Allgemeinheit sicher von größerem Wert als eine zweite dreiwöchige Truppenübung, die dafür gestanzt wurde.

Immer weiter

Das erste Fußballspiel nach der WM, bei dem der Rekrut Eitzinger dabei war, fand in Krems statt, ein 0:0-Hundskick gegen Hundsheim in der Regionalliga. Das Sepp-Doll-Stadion, Ortskundige wissen das, liegt direkt neben den Kremser Messehallen. Eine Hundertschaft dort auf Feldbetten nächtigender oberösterreichischer Grundwehrdiener müffelte die schlecht durchlüfteten „Österreichhallen“ voll, nachdem tagsüber Keller aus- und ruinierte Weinberge abgeräumt worden waren.

Die verbleibenden Tage in Uniform waren nach Beendigung des Einsatzes im einstelligen Bereich angekommen, am 6. September 2002 um etwa 15.30 Uhr am Nachmittag wurde die Kaserne zum letzten mal verlassen, und zwar in Zivil. Tags darauf kamen weite Teile der Truppe in Wien noch einmal zusammen, vornehmlich um die Sau rauszulassen. Der nie besonders party-affine Philipp Eitzinger hingegen war, wie eine handvoll Gleichgesinnter, im Ernst-Happel-Stadion.

Österreich startete die EM-Qualifikation an diesem Samstag nämlich mit einem Heimspiel gegen Moldawien. WM-Boom gab es keinen, die EM-Vergabe für 2008 war noch drei Monate entfernt. Mühsam erholte sich das Land von den Schrecken des Hochwassers, das sieben Menschen das Leben und vielen tausend die Existenz geraubt hat. Die Heimspiele der Champions-League-Qualifikation hatten von maximal halbgefüllten Tribünen stattgefunden (der GAK zählte 5.500 gegen Lok Moskau, Sturm 8.000 gegen Maccabi Haifa) und auch das Länderspiel gegen Moldawien war kein Kassenschlager. Rund 30.000 Plätze im Prater blieben leer.

Zwei Elfmeter-Tore von Andi Herzog brachten einen harzigen 2:0-Sieg gegen ein Team, das Österreich neun Monate später sogar besiegen sollte. Es war aus vielerlei Gründen gut, dass das ÖFB-Team nicht in Asien bei der WM dabei gewesen war.