Man würde es ja so gerne sagen. Dass das Klischee vom afrikanischen Fußball, der sich durch amateurhafte und/oder korrupte Funktionäre, vorsintflutliche Strukturen, haarsträubende Fehler und ungesunder Team-Hierarchien selbst aus dem Rennen nimmt, nicht mehr stimmen würde. Das Traurige ist nur: Bei dieser WM haben vier von fünf afrikanischen Teilnehmer wieder ein unerschütterliches Talent dafür gezeigt, sich selbst ins Bein zu schießen. Manche mehr als andere natürlich, und schließlich schafften ja auch erstmals zwei CAF-Teams den Sprung ins Achtelfinale.

Das war aber eher starken Trainern zu verdanken, die ein funktionierendes Team formten und das Chaos im Umfeld abzuschirmen versuchten. Aber keiner generellen Trendwende.

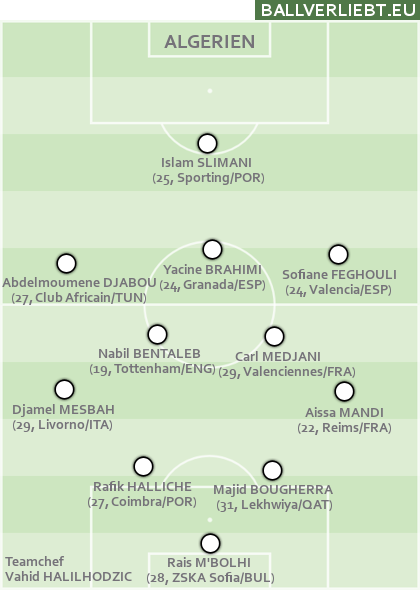

Algerien: Geringer Beinschuss-Faktor

Die rühmliche Ausnahme bildete ausgerechnet jenes Team aus dem afrikansichen Quartett, von dem man sich m Vorfeld am wenigsten erwartet hatte. Weil es sich in der Quali extrem schwer tat und es jenes Team ist, von dem einem die wenigsten Spieler geläufig sind. Aber schon in unserer Abschluss-Analyse nach dem letzten Afrika-Cup sagten wir nach dem algerischen Vorrunden-Aus

„Algerien machte schon ziemlich viel richtig. Ein gutklassiger Kader mit vielen Spielern aus europäischen Top-Ligen, mit Vahid Halilhodzic ein guter Teamchef. Dazu eine aktive Spielanlage und das Bemühen, das Spiel selbst zu gestalten. Aber halt keinen, der die Tore schießt. Bis auf die Stürmerposition hat man einen deutlich besseren Fußball gezeigt hatte als zumindest vier der Viertelfinalisten.“

Was soll man sagen: Nun fielen auch die Tore. Obwohl es nicht so gut begann, mit einer für Halilhodzic ungewöhnlich defensiven Herangehensweise gegen Belgien, die am Ende auch bestraft wurde und die ihm heftige Kritik einbrachte. Die algerische Öffentlichkeit verlangte fliegende Fahnen, der Verband entschloss sich nach diesem Spiel, nach der WM nicht mit Halilhodzic weiterzumachen. Der einzige Unruheherd bei den Wüstenfüchsen – und nichts, was es in ähnlicher Form nicht auch außerhalb Afrikas gäbe.

Zumal Algerien dann gegen Südkorea alles auspackte, was man kann. Exzellente Technik, flinke Spieler, eine aktive Spielanlage und erstaunlicherweise auch sehr guter Abschluss. Wie überhaupt es Halilhodzic exzellent verstand, seine Mannschaft sehr gut auf den Gegner einzustellen. Dazu passte das Teamgefüge, keiner der vermeintlichen Stars scherte aus, jeder stellte sich immer voll und ganz in den Dienst der Mannschaft. Der erstmalige Achtelfinal-Einzug war der verdiente Lohn.

Und auch die Deutschen irritierte man völlig. Man kappte das schnelle Passspiel mit geschickten, kurzen Pressingläufen, zog das funktionierende Konzept eisenhart durch und wurde am Ende nur von einem praktisch nicht zu verteidigenden Geniestreich von André Schürrle geschlagen.

Wie sehr es im Team stimmt und wie gut die Spieler das Erreichte einordnen können, wurde nach dem Achtelfinale klar: Alle herzten ihren scheidenden Teamchef und auch im den Interviews überwog der Stolz über die großartige WM schon der Enttäuschung über das knappe Aus.

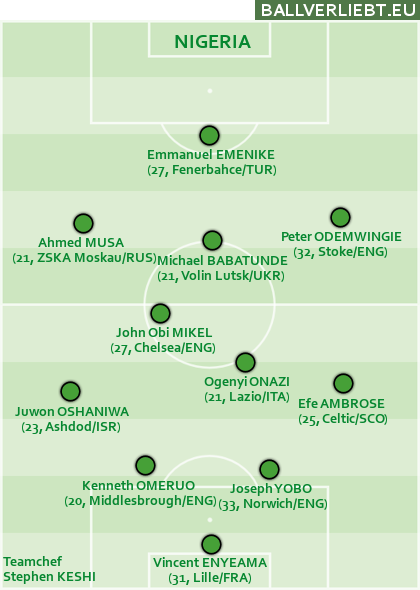

Nigeria: Großer Beinschuss-Faktor, aber starker Trainer

Mit Afrikameister Nigeria schaffte es noch ein weiteres CAF-Team über die Gruppenphase hinaus. Ganz ähnlich wie bei Algerien ist auch bei den Super Eagles ein überwiegend junger Kader unterwegs, in dem die Stinkstiefel aussortiert wurden (wie Taye Taiwo) oder erfolgreich ins Teamgefüge integriert (Yobo, Odemwingie). Der Grund dafür, dass das klappte, hat einen Namen: Stephen Keshi.

Denn was hinter den Kulissen passierte, spottete mal wieder jeder Beschreibung. Da boykottierten die Spieler das Training, weil sie die Achtelfinal-Prämien sofort haben wollten – aus alter Erfahrung, weil sie wussten, dass sie der Verband sonst einbehält. Am Ende zahlte der Staatspräsident und die offizielle FIFA-Prämien werden mal wieder in den Kassen der Funktionäre verschwinden. Keshi ist den Verbands-Oberen schon lange ein Dorn im Auge, weil er nicht, so wie andere einheimische Trainer in der Vergangenheit, kuschte – sondern jeden Missstand offen ansprach und anprangerte. Nur der Erfolg bewahrte dem unbequemen Keshi vor seiner Entlassung.

Dass er nun, nach einem schönen Erfolg – und das ist das Erreichen des Achtelfinals in jedem Fall – selbst den Hut nimmt, ist nur konsequent. Wie schon beim Triumph beim Afrika-Cup war die Spielanlage eher reaktiv und fußte auf schnelles Umschalten, gute Versorgung der Flügel und das Spiel aus einer guten Defensive heraus. Das geht, weil Vincent Enyeama (seinen Fehlern im Achtelfinale gegen Frankreich zum Trotz) ein Torhüter auf hohem internationalen Niveau ist und weil der alte Yobo den früh verletzten Godfrey Oboabona umsichtig ersetzte.

Nur gegen den sehr destruktiven Iran, als man gezwungen war, das Spiel selbst zu gestalten, agierte man etwas hilflos.

Aber sonst war das sehr okay. Auch das Fehlen von Stamm-Linksverteidiger Elderson Echiejile fiel nicht so sehr ins Gewicht, weil Juwon Oshaniwa einen guten Job machte. Der einzige, der wirklich abfiel, war John Obi Mikel: Der Mann von Chelsea spielte ein fürchterliches Turnier, produzierte Fehlpässe am laufenden Band, brachte nach vorne überhaupt nichts und war nach hinten zuweilen ein ziemliches Risiko.

Wie die Zukunftsprognose für Nigeria aussieht, hängt davon ab, ob es wieder einen ähnlich starken Charakter auf der Trainerbank geben wird wie Stephen Keshi. Das Talent, in den nächsten Jahren noch einiges zu erreichen, hat der ausgesprochen junge Kader allemal.

Wie man den nigerianischen Verband kennt, wird sich dieser aber davor hüten, wieder einen starken Mann zu installieren, der sich so bedingungslos vor die Mannschaft stellt. Ist schlecht fürs Geschäft.

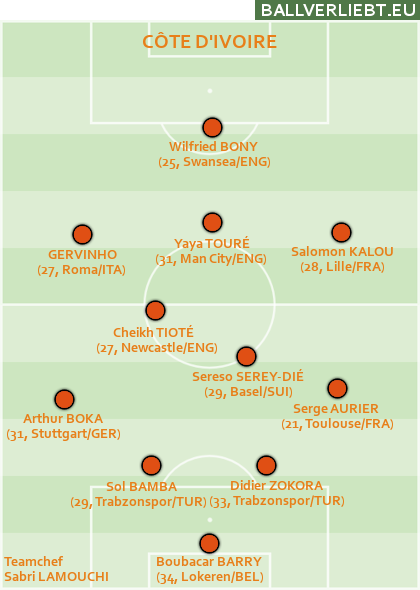

Côte d’Ivoire: Hauptsächlich sportlicher Beinschuss-Faktor

Mit einem unglaublich dämlichen Elfmeter in der Nachspielzeit der letzten Gruppenpartie verdaddelten die Ivorer ihren sicher scheinenden Platz in der Runde der letzten 16. Was aber eigentlich wieder nur perfekt in die jüngere Geschichte der „Elefanten“ passt. Die fraglos talentierteste Ansammlung von Spielern in der Geschichte des ivorischen Fußballs hat noch immer einen Weg gefunden, grandios zu scheitern.

Statt seit dem Durchbruch von Didier Drogba, den Touré-Brüdern so um 2004 herum einen Afrika-Titel nach dem anderen einzusacken und bei einer WM mal zumindest ins Viertelfinale zu kommen, stehen nun drei Vorrunden-Ausscheiden und kein einziger Afrika-Titel zu Buche.

Dabei hatte man auch diesmal alles in der eigenen Hand, hätte die nötige Qualität dazu gehabt und auch der Verband ist einer der besonneneren am afrikanischen Kontinent – er hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, als man etwa nach dem Viertelfinal-Aus im Afrikacup 2010 Vahid Halilhodzic in einer Panik-Aktion feuerte und Sven-Göran Eriksson, der das Teamgefüge nicht kannte, bei der WM ohne Chance war.

Nein, man hielt gegen die massive Kritik von Fans und Medien nach dem letzten Kontinental-Turnier an Sabri Lamouchi fest und versuchte, Ruhe und Geschlossenheit zu demonstrieren. Durchaus nicht un-erfolgreich. Lamouchi traute sich, den schon deutlich altersmüden Drogba auf die Joker-Rolle zu degradieren, sein „Ersatz“ Bony gab ihm mit zwei Toren in den drei Spielen auch durchaus recht.

Mit Serge Aurier hatte man einen der besseren Rechtsverteidiger im Turnier, mit Barry einen der bessern afrikanischen Torhüter. Auch abseits des Platzes machte man einen durchaus geschlossenen Eindruck. Und trotzdem hat es wieder nicht funktioniert.

Schön langsam gehen einem da die Erklärungen aus.

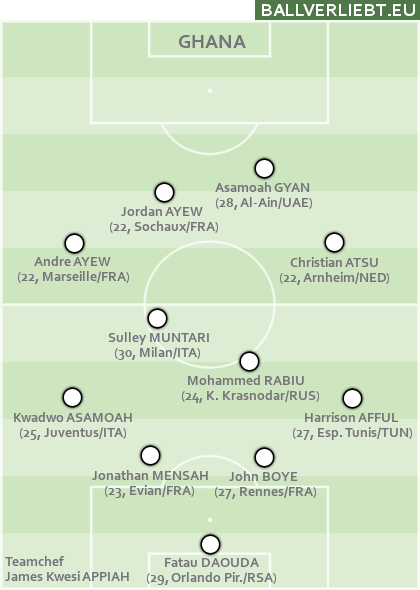

Ghana: Sehr hoher Beinschuss-Faktor

Vor vier Jahren waren die Black Stars nur eine von Luis Suárez‘ mittlerweile bedenklich vielen unsportlichen Aktionen bzw. einen verwandelten Elfmeter vom Halbfinale entfernt. Schlechter ist die Mannschaft, rein vom Potenzial her, seit dem Turnier in Südafrika nicht geworden. Aber Teamchef James Kwesi Appiah hat genau das, was sein nigerianischer Kollege Keshi geschafft hat, nicht auf die Reihe bekommen: Er verzichtete nicht auf die Stinkstiefel.

Ganz im Gegenteil: Mit der Nominierung des als äußerst schwierig bekannten Kevin-Prince Boateng – der seit der letzten WM ja nie für Ghana gespielt hat – machte sich Appiah ein Fass auf, das meilenweit gegen den Wind nach Fäulnis roch. Eine Entscheidung, die noch seltsamer wird, wenn man bedenkt, dass Appiah den gebürtigen Berliner im ersten Spiel auf die Bank setzte. Ungeschickt. Und zu allem Unglück ging die Partie gegen die USA dann auch noch verloren.

Spätestens da war das Tischtuch zerrissen. Gegen die Deutschen spielte Boateng zwar von Beginn an, wirklich zu funktionieren begann das ghanaische Konzept aber erst, als er wieder ausgewechselt worden war. Vor dem letzten Gruppen-Match gegen Portugal eskalierte der Streit, Boateng und sein Buddy Muntari wurden suspendiert. Und trotz allem Chaos fehlte bis zu zehn Minuten vor Schluss nur ein Tor, um trotz allem das Achtelfinale zu erreichen.

Weil das Konzept und die beteiligten Spieler durchaus gut und interessant waren und von der Raumaufteilung her an jene von Red Bull Salzburg erinnert. Ein Absicherer vor der Abwehr, vier extrem hoch stehende Offensiv-Kräfte und konsequent nach vorne preschende Außenverteidiger. Gegen die USA war man fast 90 Minuten das deutlich dominierende Team, Deutschland hatte man am Rande der Niederlage und gegen Portugal kosteten nur zwei haarsträubende individuelle Fehler den Sieg.

Dumm gelaufen für James Kwesi Appiah. Nicht seine taktischen Entscheidungen kosteten die nächste Runde, sondern seine personellen schon vor dem Turnier. Eine verschenkte Chance.

Kamerun: Extremer Beinschuss-Faktor

Er hat um seine Machtlosigkeit gewusst, das war schnell deutlich. Volker Finke wusste, dass er dem Chaos in seiner Mannschaft, in seinem Verband und im ganzen Umfeld hilflos ausgeliefert war. Seine Körpersprache zeigte während des ganzen, für Kamerun einmal mehr sehr kurzen Turniers die innere Emigration, in die sich Finke zurückgezogen hatte. Er ließ die WM über sich ergehen.

Weil Kamerun wie schon in den letzten Jahren in der Geiselhaft von Samuel Eto’o steckt. Egal, wer Trainer ist, egal, wer die Mitspieler sind: Der Rekordtorjäger bestimmt alles und ist der Hauptgrund dafür, dass die „Unzähmbaren Löwen“ tatsächlich unzähmbar sind – für ihre Trainer. Egal, ob die nun Finke heißen, Clemende, Le Guen, Pfister, Haan oder Schäfer. Niemand bekam die Macht eingeräumt, für professionelle Bedingungen zu sorgen. Das war schon vor Eto’o so und hat sich mit dem Ego-Shooter nur noch verstärkt.

Seit dem Viertelfinal-Einzug 1990 hat Kamerun bei fünf WM-Teilnahmen noch genau ein einziges Spiel gewonnen – 2002 gegen jene verunsicherten Saudis, die ein paar Tage davor 0:8 gegen Deutschland verloren hatten. Bei den letzten beiden Afrika-Meisterschaften war Kamerun nicht mal unter den 16 qualifizierten Teams. Und die WM erreichte man nur, weil Togo keine gelben Karten zusammenzählen konnte.

Und auch auf dem Feld stimmte praktisch gar nichts. Teams von Volker Finke, vor allem jene in Freiburg, waren immer bekannt für eine extrem aktive Spielanlage, für Pressing, für flinke Angriffe und einen guten Teamgeist. All das war bei Kamerun nicht erkennbar.

Gegen Mexiko stand man nur doof in der Gegend herum und übte nicht den geringsten Druck auf den ballführenden Gegner aus. Gegen Kroatien fing man mit dem giftigen Aboubakar statt des verletzten Eto’o vorne zwar vielversprechend an, dafür passte hinten nichts, Song flog mit einer Aktion vom Platz, für die selbst ein Einzeller zu intelligent wäre, und dann gerieten auch noch Benoit Assou-Ekotto und Benjamin Moukandjo aneinander. Gegen Brasilien ging’s nur noch um Schadensbegrenzung.

Kamerun vereinte bei dieser WM (wie auch schon bei der letzten, als man auch alle drei Spiele verlor) alle negativen Klischees über den afrikanischen Fußball. Anzeichen auf Besserung gibt es keine.

Nächste Kontinental-Meisterschaft: Jänner 2015 in Marokko

Erstmals haben zwei afrikanische Teams das Achtelfinale erreicht und zwei weitere hatten realistische Chancen und hätten es beinahe geschafft. Eine umso erstaunlichere Quote, wenn man bedenkt, wie unglaublich niveaulos der letzte Afrikacup von anderthalb Jahren war. Was aber auch nur zeigt: Das sportliche Potenzial für erfolgreiches Abschneidens auf der großen Bühne wäre ja absolut da, aber immer noch verhindern vor allem Unprofessionalität außerhalb des Platzes gute Resultate.

Das Traurige ist: Selbst das ausgesprochen gute Abschneiden von Algerien, das gute von Nigeria und das Potenzial der Ivorer und von Ghana reicht nicht als Versprechen dafür, dass es jetzt auch gut weitergeht. Nigeria wird vermutlich wieder im Chaos versinken, wenn Keshi nicht mehr Teamchef ist. Bei den Ivorern steht ein Generationswechsel an, bei Ghana gibt es zu viele Egomanen und wie Christian Gourcuff bei Algerien das Werk von Vahid Halilhodzic weiterführt, kann auch keiner beurteilen.

Die Gefahr besteht, dass alles wieder in der Dahinwurschtelei versinkt, auch bei jenen Teams, die eigentlich auf einem guten Weg sind. So etwas wie „benefit of the doubt“ gibt es bei den Erfahrungen, die man mit afrikanischen Teams in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, ja leider nicht.

(phe)