Wo wäre Österreich ohne Red Bull? Zwei Jahrzehnte nach der Übernahme des Mozartstädter Bundesligisten durch den Energydrink-Konzern lässt sich der massive Einfluss von Red Bull auf den kompletten heimischen Kick nicht wegdiskutieren. Mehr noch: Der rot-weiß-rote Fußball hat die beinahe komplette Redbullisierung durchgemacht – was die Spielidee betrifft. Was das Transfer-Geschäftsmodell betrifft. Und längst auch, was das Nationalteam betrifft.

Im vierten und letzten Teil unserer Serie: Welchen Einfluss hatte Red Bull nun auf den österreichischen Fußball?

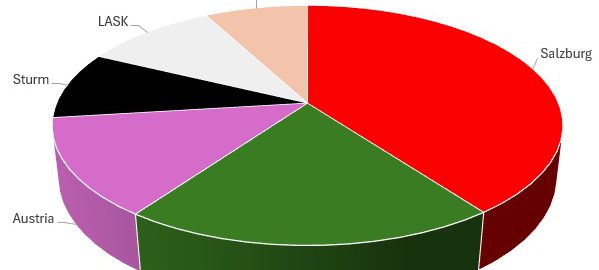

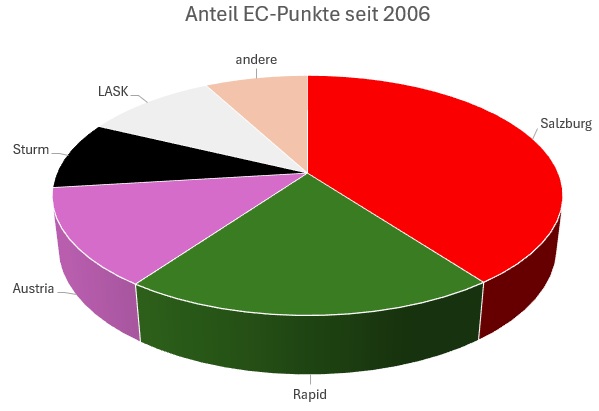

Nun, wir können etwa darauf hinweisen, dass seit der Saison 2006/07 – der ersten, in der Salzburg unter dem Mateschitz-Dach international aufgeschlagen hat – 40 Prozent der heimischen Punkte im UEFA-Ranking auf das Salzburger Konto gehen. Das sind mehr, als Rapid (21 Prozent) und Austria (12 Prozent) zusammen beigetragen haben. Und das, obwohl Salzburg erst im vierten Jahr erstmals den September überlebt hat.

Das alljährliche Scheitern in der Champions-League-Qualifikation war *der* Running Gag bei der Konkurrenz und bei vereins-ideologischen Gegnern. Doch dass man sich für 2019 den Fixplatz gesichert hat, war vor allem ein Salzburger Verdienst – 48 Prozent der maßgeblichen Punkte zwischen 2013/14 und 2017/18 kamen von Red Bull.

Mateschitz als Stronach 2.0

Die Zeit von Frank Stronach als Quasi-Besitzer der Wiener Austria war, zwei Meistertiteln zum Trotz, eher eine Lachnummer – er gab viel Geld für hohe Transfersummen und horrende Gehälter aus, aber eine echte Dominanz ging sich nicht aus. Alleine an Transferzahlungen wurde zwischen 2000 und 2005 viermal so viel investiert, wie eingenommen wurde. Weil der Betriebsführungsvertrag von Stronachs Firma Magna mit der Austria nur von Magna, keinesfalls aber vom Verein gekündigt werden konnte, musste der erratische Stronach aus diesem rausgemobbt werden. Im November 2005 hatten sie ihn so weit.

Zwischen April 2005 – als Dietrich Mateschitz mit seinem Konzern den Salzburger Verein übernahm – bis zur Verpflichtung von Ralf Rangnick sieben Jahre später war es in Salzburg ähnlich. Dreimal so hohe Transfer-Ausgaben wie Transfer-Einnahmen, vier Meistertitel, ein bis zwei davon begünstigt von einer katastrophalen Konkurrenz.

Wie hat Red Bull in diesen ersten Jahren den österreichischen Fußball geprägt? Man kann argumentieren: Genauso wenig wie Stronach vor ihm – man schmeißt tonnenweise Geld auf den Markt und schaut, was sich daraus machen lässt, wenn davon abgesehen einfach so weitergearbeitet wird wie bisher.

Nur Gludovatz scherte aus

Was die Einstellung zu ihrem Tun betrifft, war diese Zeit bis 2012 für die Gegner gemütlich. Man musste sich nicht selbst hinterfragen, weil Salzburg eh nichts anderes machte als man selbst, nur eben mit mehr Geld. Die anderen waren ja selbst mit Löcherstopfen beschäftigt: Rapid hatte das Hofmann-Loch, die Austria päppelte sich mit Offensiv-Fußball langsam aus dem vom Stronach-Abgang verursachten Finanz-Loch heraus, Sturm mit Safety-First-Fußball aus dem vom Kartnig-Konkurs verursachten Finanz-Loch.

Das war alles eingebettet, ganz ganz tief, in die Fußballkultur. Als Paul Gludovatz im Sommer 2010 den Rieder Volksheld Herwig Drechsel erst auf die Bank und dann nach Grödig abschob, war das Kopfschütteln groß. „Beim ÖFB mag er mit den Jungen was gerissen haben, aber in der Bundesliga funktioniert das nicht“, schüttelte Wolfgang Irrer – damals wie heute das TV-Gesicht des oberösterreichischen Unterhaus-Fußballs – mir gegenüber am Rande eines Regionalliga-Spiels in Pasching (es müsste das 2:2 gegen St. Florian gewesen sein) den Kopf: „Wenn der Stefan Reiter das durchwinkt, steigen die ab!“

Reiter winkte es durch, ein halbes Jahr später war Ried Bundesliga-Herbstmeister.

Warum? Weil Gludovatz aus dem eingefahrenen Denken ausbrach und neue Wege ging. Was die Zusammenstellung des Kaders betraf, aber auch das System. Selbst Rapid-Trainer Peter Pacult gestand im TV-Interview offen ein, Gludovatz‘ 3-3-3-1 nicht zu verstehen. Es ging dabei aber nur am Rande um eine Fünferkette mit Sechser davor, einem die gegnerische Eröffnung anlaufenden Zehner sowie zwei Flügel- und einen Mittelstürmer. Es ging ums Prinzip.

Vorsprung durch Hirnschmalz

Nämlich jenem Prinzip, das Jürgen Klopp Mitte der Neunziger in Mainz von seinem Lehrmeister Wolfgang Frank mitbekommen hat: Dass es eben kein Naturgesetz ist, dass die Teams mit den besseren Spielern sich im Regelfall automatisch durchsetzen. Sondern dass mit einer klugen, passenden Taktik individuelle Defizite absolut auszugleichen sind – vor allem, wenn die besser besetzten Teams weniger intelligent spielen.

Wolfgang Frank war Mitte der Neunziger als Trainer bei der Wiener Austria gescheitert, weil es dieses Denken in Österreich nicht gab und weil auch keiner bereit war, sich darauf einzulassen. „Der Star ist die Mannschaft“ galt nur, wenn man aus irgendwelchen Gründen keinen herausragenden Spieler hatte. Nicht, weil man es wirklich so haben wollte.

Die Kellner vom Plattensee

Sobald aber auch in Salzburg eine stringente Strategie da war, die unabhängig vom Namen des Trainers zumindest als relativ enge Leitplanken eingezogen wurden, zwischen denen man zu arbeiten hatte, war der überlegene monetäre Einsatz von Salzburg wie eine Keule für die nationale Konkurrenz. Wenn möglichen Neuzugänge danach gescoutet wurden, was sie können könnten und einbringen, welches Potenzial sie zur Entwicklung haben – und man sich nicht, um den letztes Jahr verstorbenen Christoph Daum zu zitieren, vom Ungarn-Urlaub den Kellner vom Plattensee für seinen Kader mitnahm.

Daum wurde 2002/03 als Nestbeschmutzer angefeindet, als er als unbequemer Auswärtiger den Posten von Walter Schachner bei der Austria übernahm, nachdem Schachner trotz überlegenem Vorsprung von Stronach entlassen worden war. Denn „wenn man einen Daum haben kann, muss man ihn holen“, wie der Mäzen damals erklärte. Aber er wurde angefeindet, weil man insgeheim wusste, dass er recht hatte, als er den Finger in die Wunde eines finanziell wie sportlich kaputt gewirtschafteten österreichischen Fußballs legte.

Noch im Winter 2004/05 holte Rudi Quehenberger sieben neue Legionäre, um seine schlingernde Salzburger Austria vor dem drohenden Abstieg zu retten, Durchschnitts-Alter 28 Jahre.

675 Millionen an Transfer-Einnahmen

Der planlose Schlendrian war in Salzburg so weit eingerissen, dass es ein Jahr dauerte, bis Rangnick und Schmidt den Laden auf Vordermann gebracht hatten. 2014 aber stand der Meistertitel bereits rechnerisch de facto an einem Tag fest, an dem Marcel Hirscher noch ein Weltcup-Rennen gefahren ist. Die Konkurrenz war derart überrumpelt, dass sie auf Jahre hinaus chancenlos war. Vom LASK 2019/20 abgesehen gab es bis zu Sturms Meistersaison 2023/24 kein anderes Team mehr, das nach Anfang März vor Salzburg Tabellenführer gewesen wäre.

Was heißt das? Es heißt, dass Geld eben doch Tore schießt, sofern man weiß, wie man es ausgibt und mit man seine Ressourcen optimal einsetzt. Und natürlich, die Ressourcen waren da. Um rund 300 Millionen Euro hat sich Salzburg in den letzten 20 Jahren Spieler gekauft. Das ist eine ungeheure Anschub-Finanzierung, die anderen Vereinen nicht zur Verfügung stand – zumal in den Jahren vor Rangnick im Schnitt drei Millionen pro Jahr eingenommen wurden, und rechnet man den Janko-Abgang weg, wären es sogar nur zwei.

Seither kommt jeder Euro, den Salzburg in neue Spieler investiert, 2,3-fach an späteren Einnahmen zurück. Seit 2012 hat Salzburg rund 675 Millionen Euro an Transferzahlungen eingenommen. In Europa streifen nur Ajax Amsterdam und Benfica mehr ein.

Die Ausbildungsliga

Noch 2022 geiferte Hans Krankl bei „Talk und Tore“ auf Sky: „Es hat vor Jahren begonnen, dass man gesagt hat, Rapid wäre ein Ausbildungsverein. Rapid darf niemals ein Ausbildungsverein sein! Rapid ist so ein großer Klub, der so einen Namen hat in Österreich und Europa, dass er niemals ein Ausbildungsverein sein darf.“

Salzburg hat aber nicht nur eine Anschubfinanzierung aus weltweiten Dosenverkäufen erhalten, sondern hat ganz deutlich auch als Impulsgeber für andere Vereine in Österreich gegeben. Denn Rapid war zwar auf dem Platz nicht so erfolgreich, wie man gerne gewesen wäre – fünfmal Vizemeister, immerhin – aber auch in Hütteldorf hat man seit 2005 einen 2,4-fachen Transferüberschuss erzielt. Die Verkäufe u.a. von Ümit Korkmaz, Jimmy Hoffer, Nikica Jelavić, Robert Berič, Maximilian Wöber, Louis Schaub, Mert Müldür und Yusuf Demir waren in Summe durchaus lukrativ.

Bei der Austria war man allzu großzügig mit Gehältern und Vertragslaufzeiten, aber rein was Transfersummen angeht, war auch Violett deutlich im Plus unterwegs. Und Sturm Graz hat in den letzten Jahren ohnehin alle übertroffen: Aus 29 Millionen Ausgaben hat Andreas Schicker in seinen fünf Jahren als Geschäftsführer Sport knapp 70 Millionen an Einnahmen generiert. Mika Biereth, Emanuel Emegha und Rasmus Højlund waren keine billigen Zugänge, wurden aber sportliche wie finanzielle Goldminen.

Genug Personal für alle

Schicker hat sich, wie alle seiner Kollegen, natürlich auch aus dem schier endlosen Talente-Reservoir der Red-Bull-Nachwuchsprogramme bedient. Mit Alexander Prass, David Affengruber und Jusuf Gazibegović waren drei Stützen der Meistermannschaft ehemalige Salzburg-Junioren.

Aktuell sind bei sämtlichen elf Kontrahenten von Salzburg ehemalige Spieler des Red-Bull-Nachwuchssystems unter Vertrag: Sturm (Karic), Austria (Wiesinger), Rapid (Sangaré, Böckle), WAC (Niangbo, Atanga), Blau-Weiß Linz (Briedl, Gölles, Schmidt), LASK (der an den Hartberg verliehene Havel), Hartberg (Omoregie), Altach (Kameri, L. Gugganig, Ingolitsch, Aigner), Wattens (Stejskal, D. Gugganig, Anselm), Klagenfurt (Bobzien aus dem Leipziger Bullenstall, dazu Hinteregger), GAK (Jano, Schiestl) – nur beim LASK stehen jetzt gerade, im Frühjahr 2025, keine von Red Bull ausgebildeten Kicker im Kader.

Mit Robert Klauß (Rapid) und Fabio Ingolitsch (Altach) gibt es auch zwei ehemalige Red-Bull-Trainer an den Seitenlinien.

Taktischer Schub von Ruttensteiner …

Pep Guardiola und Jürgen Klopp machten es ab 2008 vor, die Welt machte es ihnen nach – das Pressing-Spiel hatte schon längst die Fußballwelt erobert, als man in Österreich 2011/12 noch nichts davon gehört hatte. Lehrstunden wie jene von Salzburg selbst gegen Metalist Kharkiv (1:4 und 0:4) – ja, auch in der Ukriane wurde längst heftig gepresst – legten den taktisch-intellektuellen Rückstand der österrechischen Liga schonungslos offen.

Willi Ruttensteiner hatte das Defizit erkannt und Marcel Koller im Herbst 2011 als neuen Teamchef durchgedrückt. Niemand, der vor dreizehneinhalb Jahren alt genug dafür war, kann jemals die wehklagende ORF-Talkrunde vergessen, in der Frenkie Schinkels, Werner Gregoritsch, Herbert Prohaska und Toni Polster der Nation zu erklären versuchten, dass diese Wahl eine Katastrophe für den österreichischen Fußball ist.

Der oft schwierige, aber auch stets scharfsinnige Martin Blumenau kommentierte das damals so:

„Diese Gruppe lebt von der gegenseitigen Weiterempfehlung, und sie hält das für legitim. Diese Gruppe verwechselt den Fußball mit einem Pensions-Fonds, einem automatisierten Füllhorn, das sie für vergangene Taten entlohnt. Wegen dieses Automatismus hat sich diese Kaste weit von den Coaching-Realitäten Europas entfernt – es war in Österreich schlicht nicht notwendig sich weiter-/fortzubilden. Dass ein Teilnehmer des bisher allumspannenden Systems beschlossen hat auszuscheren (aus Panik den Anschluss an Europa komplett zu verlieren) führt zu Panik innerhalb des Systems.“

Ein knappes Jahr später presste Österreich in einem Test die Türkei derart brutal an, dass Kavlak und Ivanschitz schon innerhalb der ersten fünfeinhalb Minuten auf 2:0 für das ÖFB-Team gestellt hatten.

… und noch mehr aus Salzburg

Auf dieser Saat war der Input von Rangnick der Dünger. Schon in Salzburg war das Anlaufen aggressiv, aber bei Adi Hütter war es in Grödig wie Red Bull mit Steroiden. Als Oliver Glasner – selbst mit Salzburg-Vergangenheit – den LASK wieder in die Bundesliga brachte, wurde auch auf Pressing gesetzt. Gerald Baumgartner hat es bei der Austria versucht, hatte aber nicht den Kader dafür, ähnlich wie nach ihm Thomas Letsch und Christian Ilzer. Bei Sturm bekam Ilzer dann, was er brauchte und lieferte den Grazern damit den Meisterteller.

Der österreichische Klubfußball besteht in der internationalen Wahrnehmung seit vielen Jahren praktisch ausschließlich aus RB Salzburg. Sturm gibt es, Rapid taucht als Name immer mal wieder igendwo auf. Sie werden so wahrgenommen wie der FC Lugano (der in der Conference League im Achtelfinale war), wie Slovan Bratislava (aha, die waren auch in der Champions League?), wie Alkmaar (in Holland sind ja auch eigentlich nur Ajax, Feyenoord und Eindhoven von Belang).

Die Redbullisierung des Nationalteams

Ralf Rangnick ließ Red Bull in Österreich full circle gehen, als er 2022 zum ÖFB-Teamchef wurde – fast genau zehn Jahre, nachdem er Red Bull als international ernstzunehmendes Projekt aufgesetzt hat. Praktisch alle Nationalspieler sind oder waren bei Red-Bull-Teams in Ausbildung oder unter Vertrag. Und jene, die es nicht waren, kennen das Pressing-Spiel aus der deutschen Liga, die in Folge der Klopp-Revolution und den entsprechend formulierten Leitlinien in der DFB-Trainerausbildung bis heute eine Anlauf- und Umschaltliga ist.

Er konnte das ÖFB-Team wie eine Vereinsmannschaft behandeln: Während die Teamchefs anderer Länder aus den zur Verfügung stehenden Spielern einen oft schiefen strategischen Kompromiss eingehen müssen, sind bei Österreich von Haus aus alle in die selbe Richtung unterwegs. Kein anderes Nationalteam in Europa, vermutlich weltweit, kann so effektiv pressen wie es Österreich vor allem im EM-Sommer 2024 gezeigt hat. Es fehlte die letzte, individuelle Qualität, um etwas wirklich großes in Form eines Halbfinales zu schaffen.

Das Tier auf der Brust zählt

Wie mühsam ein Nationalteam aussieht, das bei vergleichbarem Talent-Level eben nicht nach der dazu passenden Idee auf das Feld geschickt wird, müssen wir uns nicht vorstellen. Wir haben es in der Amtszeit von Franco Foda gesehen. Oder eben zunehmend nicht mehr, selbst als sich Österreich im Herbst 2019 nach einem Gewürge von einem Jahr für die EM qualifiziert hatte, waren im Happel-Stadion tausende Sitze leer geblieben.

Das Nationalteam unter Rangnick zeigt, dass die Menschen diese Form von Fußball durchaus begeistert, selbst wenn die Resultate wie in den letzten Monaten nicht passen. Zweimal wurde der Nations-League-Aufstieg verschenkt, und doch war das nächste Heimspiel gegen Rumänien innerhalb weniger Tage ausverkauft. Weil es die Fans gerne sehen, wenn ein österreichisches Nationalteam einen aktiven, aggressiven Fußball spielt. Red-Bull-Fußball ohne Red-Bull-Trikot.

Wenn aber nicht der Adler auf der Brust ist, sondern der Bulle, hilft der aktive, aggressive Fußball nicht viel. Dietrich Mateschitz war damals vorgeschwebt, aus dem Fußball ein Event zu machen. Es wurde viel – und zu Recht! – über die Lichtershows bei erzielten Toren gelacht, ebenso wie über andere pseudo-attraktive Beiträge zum Partyprogramm. Sobald der Reiz des Neuen weg war, fehlte die Nestwärme und die Nahbarkeit, die zur Entwicklung einer größeren Fan-Basis nötig ist.

Der kalten Konzern-Atmosphäre im Klub folgend, blieb zumeist auch die Stimmung in der für den Liga-Betrieb viel zu großen EM-Arena kalt, die auf Matzeschitz‘ Geheiß eben nicht nach der EM auf die ursprüngliche Kapazität von 18.000 zurück gebaut wurde. Der Red-Bull-Fußball wird durchgängig als erfolgreich betrachtet, Red Bull Salzburg aber als unpersönlich. Auch auf dem Feld ist RBS für so gut wie keinen eine Herzensangelegenheit, sondern ein Sprungbrett für die persönliche Karriere.

Die eigene Identität und die der anderen

Natürlich haben in Salzburg nicht alle den Wechsel von Violett auf Rot-Weiß mitgemacht. Im Herbst 2005 erfolgte die Gründung des SV Austria Salzburg als Anlaufstelle für all jene, die die traditionellen Farben und diese Nestwärme über den Erfolg stellten. Zehn Jahre später war der Klub erstmals wieder in der 2. Liga angekommen, verschluckte sich aber daran, ging beinahe zugrunde. Weitere zehn Jahre später ist SVAS drauf und dran, zum zweiten Mal den Sprung von der Dritt- in die Zweitklassigkeit zu schaffen, diesmal am eigenen Sportplatz in Salzburg-Maxglan.

Die Nähe zu Red Bull ist nur geographisch, das Max-Aicher-Stadion befindet sich vielleicht 500 Meter vom Hangar-7 entfernt. Ein gewaltiger Teil der eigenen Identität speist sich aus der Abgrenzung des Fan-Vereins gegenüber dem Konzern-Klub – so weit, dass selbst die U-11-Junioren von Red Bull ausgepfiffen wurden, bzw. das Handshake der eigenen Burschen mit teils Schulkollegen im Trikot des Feindes, wie damals beim Hallenturnier um den „Salzburger Stier“ in der Sporthalle Alpenstraße.

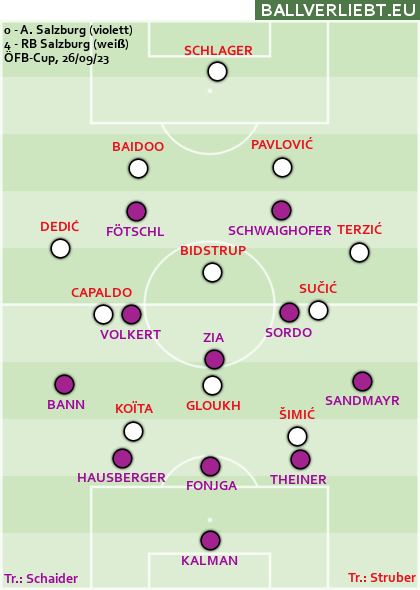

Die beiden Kampfmannschaften haben nur ein einziges Mal die Klingen gekreuzt, das war im ÖFB-Cup im Herbst 2023. Die Bullen gewannen locker mit 4:0, wie eben ein Meister gegen Regionalliga-Spieler normalerweise gewinnt.

Wenn das Team mit dem Red-Bull-Logo auf dem Trikot daher kommt, bedeutet das für Scouts eine Ansammlung vielversprechender Fußballer. Für die Gegner oft nichts Gutes. Und für Fans anderer Vereine oft mit religiösem Eifer vorgetragene Ablehnung. Auch damit haben sie leben gelernt.

Es ist, neben vielen anderen Dingen, eben auch ein Teil ihrer eigenen Identität.