Zur Routine werden sie nie, die österreichischen Teilnahmen bei großen Endrunden. Positiv wie negativ, die Gefühlswelt der Fans ist in Aufruhr, eben weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Nach allem, was man in den letzten zwei Jahren gesehen hat, könnte die aktuelle Truppe die am besten auf so einen Anlass vorbereitete der österreichischen Nachkriegsgeschichte sein.

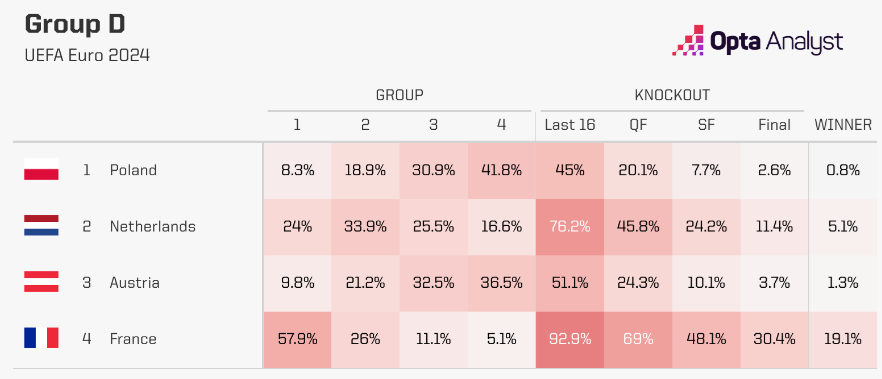

„Unsere Spielweise lässt Selbstzufriedenheit gar nicht zu“, bestätigte Teamchef Ralf Rangnick in einem großen Interview mit dem „Kicker“ noch einmal, und: „Die Menschen identifizieren sich wieder mit ihrer Nationalmannschaft!“ So wird dem ÖFB-Team trotz der schweren Gruppe mit Frankreich, Polen und den Niederlanden viel zugetraut. Die Datensammler von Opta sehen beispielsweise eine 24-Prozent-Chance auf das Viertelfinale.

Die Vorfreude ist da

Als seriöse Umfrage taugt unsere Facebook-Umfrage vom 7. Juni – genau eine Woche vor dem Turnierstart – natürlich nicht. Doch auch bei zweifelhafter Methodik waren die Ergebnisse auf die Frage, wie groß denn die Vorfreude auf die EM-Endrunde in Deutschland ist, klar. Zwei Drittel gaben (Stand 10. Juni abends) an, sich sehr auf die EM zu freuen, ein Drittel zumindest ein bisschen. Niemand war dabei, der vom Turnier nichts wissen wollte.

Nun wissen wir aus unseren doch auch schon 17 ballverliebten Jahren, dass die Klickzahlen bei Österreich-Artikeln zumeist spürbar höher sind als bei denen zum Vereinsfußball. Macht auch Sinn: Wenn wir Sturm Graz unter der Lupe haben, interessiert das die Rapid-Fans nicht. Geht es um Leverkusen, geht das den Premier-League-Enthusiasten sonstwo vorbei. Ist es eine Salzburg-Story, naja, eh schon wissen.

Aber auf Österreich, da können sich irgendwie alle einigen.

Kreuzbandrisse kein Beinbruch?

Die Vorzeichen sind gut, obwohl David Alaba und Xaver Schlager mit Kreuzbandrissen fehlen werden. Ausfälle von Stammkräften des Champions-League-Siegers und des Vierten der deutschen Bundesliga wären früher ein Todesurteil für das österreichische Nationalteam gewesen. Heute sind sie nur noch lästig und sorgen dafür, dass man Österreich beim Rasenfunk „nur“ auf Platz neun im Pre-EM-Power-Ranking führt – mit dem Satz von Moderator Max-Jacob Ost: „Wären bei Österreich nicht so viele verletzt gewesen, wären wir alle willens gewesen, sie höher zu ranken.“

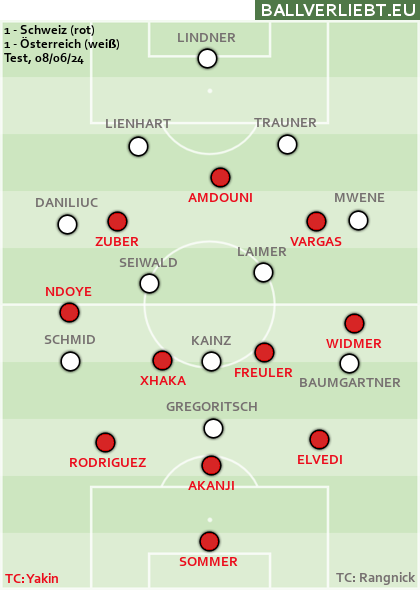

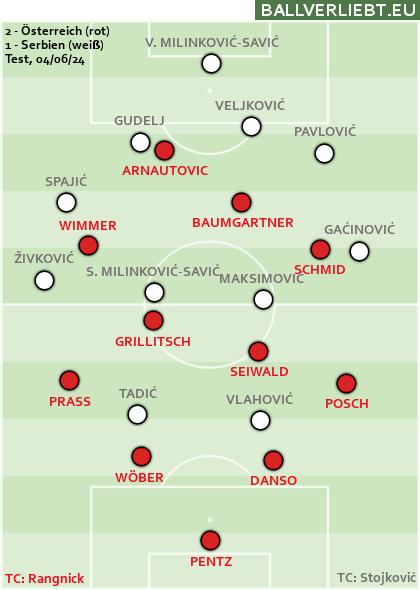

So ging es in den letzten beiden Testspielen – dem 2:1 gegen Serbien und dem 1:1 in der Schweiz – neben dem Austesten einiger personeller Optionen vor alle darum, herauszufinden, wo man Konrad Laimer in Abwesenheit von Schlager am wertvollsten positioniert und in welcher Besetzung man den linken und den rechten Flügel sowie die hängende Spitze besetzt.

Wo spielt Laimer? Optionen über Optionen

Laimer kam in der zweiten Hälfte gegen Serbien und der ersten Hälfte in der Schweiz im defensiven Mittelfeld neben Nicolas Seiwald zum Einsatz, also genau auf der Schlager-Position. In der zweiten Hälfte in St. Gallen wanderte Laimer eins nach vorne auf die Zehn, zumindest bis er in der 76. Minute ausgewechselt wurde. Die Erkenntnisse, die nicht gerade grandiosen Neuigkeitswert haben:

Erstens, Laimer kann beides spielen, abhängig von Spielverlauf, Gegner und eigenem Plan. Als Zehner im Schweiz-Spiel lief er etwa gezielt Granit Xhaka an, dies ist also eine patente Variante, wenn der Gegner einen tief spielenden Spielgestalter hat, den es aus der Gleichung zu nehmen lohnt.

Ist es zweitens überhaupt sicher, dass Laimer nicht am Ende doch wieder auf der rechten Offensiv-Seite auftaucht, wie zumeist in der Qualifikation? Dann nämlich, wenn Florian Grillitsch den Zuschlag für den Platz neben Seiwald bekommt und Rangnick befindet, Baumgartner wäre in diesem oder jenem Spiel auf der Zehn besser aufgehoben als am Flügel. Dort, wo Patrick Wimmer spielen kann, Champions-League-Finalist Marcel Sabitzer – einer der Gewinner der BVB-Saison – sowieso und in den letzten Testspielen ist sogar Romano Schmid auf einmal ein Kandidat dafür geworden.

Im Ganzen, drittens, haben wohl neun Spieler (Arnautovic, Baumgartner, Gregoritsch, Grillitsch, Laimer, Seiwald, Sabitzer, Schmid, Wimmer) realistische Chancen auf einen der sechs Startplätze in Mittelfeld und Angriff. Und wenn man nun davon ausgeht, dass zumindest fünf davon im Normalfall in der Anpfiff-Elf gesetzt sein dürften (Baumgartner, Gregoritsch, Laimer, Seiwald und Sabitzer), hat Rangnick so viele Möglichkeiten, auf Gegner und Spielverlauf zu reagieren, wie noch kein Teamchef vor ihm.

Zuverlässig im Toreschießen

Das Team hat mit dem 1:1 in St. Gallen nun 16 Spiele in Folge mindestens ein Tor erzielt – das ist die längste Serie seit den 23 Spielen zwischen Oktober 2013 und Juni 2016 in der stärksten Phase der Amtszeit von Marcel Koller. Zum Vergleich: Unter Foda gab es nie mehr als fünf Matches mit Tor am Stück.

In diesen 16 Spielen blieb man aber nur siebenmal ohne Gegentor – gegen Aserbaidschan, Estland, die Slowakei und Andorra, dazu bei den schönen Siegen gegen Deutschland, Italien und Schweden. Bei einer EM-Endrunde hat man es, bei allem Respekt, mit besseren Teams als Aserbaidschan und Estland zu tun und erfahrungsgemäß legen es auch die starken Teams bei so einer EM erstmal etwas vorsichtiger an als in einer Qualifikation. Dort kann man auch mal was probieren und geht mal ein Spiel daneben, ist es auch keine Tragik. Bei der EM kann jeder Patzer einer zu viel sein.

Zuverlässig im Tore verhindern?

Nicht nur also, dass es wohl auch Baumgartner und Co. nicht mehr ganz so leicht fallen wird wie die Slowakei (1:0 nach 7 Sekunden), die Türkei (1:0 in der 2. Minute), die Schweiz (1:0 in der 5. Minute) und Serbien (2:0 nach 13 Minuten), schwuppdiwupp in Führung zu gehen. Nein, auch auf die Defensive wird bei der EM mehr Verantwortung zu kommen.

Die wahrscheinliche Innenverteidigung vor Patrick Pentz werden wohl Kevin Danso mit Philipp Lienhart oder Maximilian Wöber bilden, mit Stefan Posch rechts und Phillip Mwene links. Nicht nur auf sie wird es ankommen – auch Nicolas Seiwald als Abschirmer und Ballgewinner vor ihnen ist gefragt. Rangnick verlässt sich auf ihn, Seiwald hat in 21 der 23 Spiele unter dem aktuellen Teamchef durchgespielt.

Klare Spielidee

Der auch Kuchl bei Salzburg stammende 23-Jährige ist der Inbegriff des Enforcers. Er soll Zweikämpfe gewinnen, Bälle erobern und diese dann pflichtschuldig bei den kreativen Nebenleuten abliefern. Es ist die klassische Makélélé-Rolle, eine offensiv ausgerichtete Mannschaft braucht einen, der sich darin gefällt, die Drecksarbeit zu erledigen. Die ultra-offensive erste Salzburger Mannschaft unter Rangnicks Supervision war die Truppe mit Sadio Mané, Jonatan Soriano, Alan, Kevin Kampl und Christoph Leitgeb, diese Mannschaft erzielte in drei Jahren im Schnitt 97 Tore pro Bundesliga-Saison. Sie hatten Stefan Ilsanker als Zweikampf-Maschine hinter sich. Seine Rolle hat nun Seiwald inne.

Da ohne Alaba auch seine Läufe nach vorne mit dem Ball am Fuß fehlen, die Gegner binden und für Überraschungsmomente sorgen, ist Österreich noch mehr auf das hohe Anlaufen und auf Ballgewinne im Angriffsdrittel angewiesen. Wann immer ein Gegenspieler abgedreht ist, nicht sofort eine Passoption nach vorne hat, wird dieser angelaufen. Das ist auf Dauer unheimlich grindig und gegen Österreich zu spielen, macht wirklich keinen Spaß.

Unordnung genützt

Genau das war auch in den letzten beiden Testspielen vor der EM zu sehen. Bei der ersten Viertelstunde gegen Serbien ging es fast unbefriedigend einfach für Österreich. Warum? Nun, Serbien spielte in der ganzen Qualifikation im 3-4-3, beim Spiel in Wien kam Dragan Stojković mit einem 4-4-2 daher, in dem sich die Mittelfeld-Außen weit zurückzogen. Und obwohl die Serben in einem etwas seltsamen 6-2-2 spielten, fanden die Österreicher die Schnittstellen und sie konnten sich auch auf den Außenbahnen breitmachen. Ehe die Serben gegen das gut abgestimmte Pressing einigermaßen ihre Ordnung gefunden hatten, war das ÖFB-Team schon 2:0 voran.

Auch die Schweizer waren in einem System angetreten, dass zuletzt nicht gespielt wurde. Murat Yakins Vorgänger Vladimir Petkovic spielte mit einer Dreierkette, unter Yakin jedoch kam zunächst in der Regel ein 4-2-3-1 zum Einsatz (wie bei der WM in Katar), in der EM-Qualifikation durchgängig 4-3-3. Nun, beim Test in St. Gallen, gab es wieder ein 3-4-3, in dem die Schweizer im Zentrum Unterzahl hatten und in dem auch die defensive Abstimmung nicht immer genau passte.

Sowohl bei Serbien als auch bei der Schweiz war zu sehen: Wenn gegen Österreich die Abstimmung nicht genau stimmt, nützt ein perfekt eingespieltes Team wie jenes von Ralf Rangnick das aus, und zwar rasch. Und wohlgemerkt: Die Schweizer kennen sich. Die Abwehrkette mit Elvedi, Akanji und Rodriguez mit Torhüter Sommer, dem DM mit Xhaka und Freuler sowie den Flügelspielern Widmer und Zuber hat bereits bei der EM 2021 exakt so zusammen gespielt und wäre beinahe ins Halbfinale gekommen.

Herausforderung Erwartungs-Management

„Ich glaube nicht, dass unsere Gegner erfreut sind, gegen uns zu spielen“, sagte Rangnick im „Kicker“ über die nominell sehr schwere Gruppe mit WM-Finalist Frankreich, dem Team aus den Niederlanden und jenem aus Polen. Womöglich kommt ihm diese Gruppe aber auch entgegen, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil man sich gerade gegen destruktive Teams eher schwer tut. Gegen Polen kann es ein zähes Spiel werden, aber Frankreich hat man schon vor zwei Jahren in Wien sehr genervt und die Niederlande bieten ein talentiertes, frisches, aber auch wankelmütiges Team auf – eines, das womöglich anfällig für Österreichs aggressives Spiel sein könnte.

Und zum anderen, was das Erwartungs-Management angeht. Vor acht Jahren war man (vermutlich auch zu Recht) überzeugt davon, mit Ungarn und Island neben Portugal die wohl leichteste Gruppe der EM erwischt zu haben, was den ohnehin großen Hype noch weiter steigen ließ, und damit auch die Fallhöhe. Denn das mit den Erwartungen vor so einem Turnier ist in Österreich immer so eine Sache.

Zwischen manisch und depressiv

Als es auf die WM 1954 zuging, war der erzkonservative Trainer Walter Nausch krankheitsbedingt außer Gefecht. Seine Co-Trainer Edi Frühwirth und Hans Pesser stellten hastig auf das funktionale und moderne WM-System um, dem Fußball-Romantiker Nausch nur Verachtung entgegen brachte. Die Erwartungen im Land waren nach zwei, drei sehr wackeligen Jahren gedämpft. Aber die defensive Stabilität war mit der Umstellung tatsächlich wieder da, mit zwei Zu-Null-Siegen zog Österreich ins Viertelfinale ein, belegte am Ende den dritten Platz.

Als es auf die WM 1958 zuging, hatte das ÖFB-Team einige turbulente Jahre mit drei Trainerwechseln, personellem Umbruch, Schmuggelei-Skandalen und vielen schlechten Leistungen hinter sich. Man war froh, die Quali überhaupt geschafft zu haben und die schwere Gruppe mit Brasilien, England und der UdSSR ließ keine großen Hoffnungen zu. Zu recht – nach zwei Niederlagen stand das Vorrunden-Aus früh fest, ehe man England mit dem 2:2 mit ins Aus riss.

Als es auf die WM 1978 zuging, herrschte große Euphorie um das Team, sportliche Erwartungen gab es nach der langen Absenz und aufgrund einiger Verletzungssorgen aber nicht. Umso positiver war die Überraschung, als Österreich Gruppensieger wurde und nach dem Sieg über Deutschland in Cordoba mit dem 7. Platz im Gepäck nach Hause fliegen durfte.

Als es auf die WM 1982 zuging, wurde vom etablierten, starken Team ein gutes, womöglich gar glanzvolles Abschneiden erwartet, obwohl ÖFB-Präsident Sekaninas Gamble, Ernst Happel holen zu wollen, nicht aufgegangen war. Viele Kicker waren selbstgerecht und satt, das beschämende Ballgeschiebe gegen Deutschland gab der Wahrnehmung den Rest. Dem 8. Platz zum Trotz wurde der WM-Auftritt beinahe als Schande aufgefasst.

Als es auf die WM 1990 zuging, war die Begeisterung auf dem Siedepunkt. Die Quali war zwar nicht überzeugend, die Testspiele gegen Spanien und Europameister Holland (je 3:2) sowie Weltmeister Argentinien (1:1) in WM-Testspielen sehr wohl. Aber man überschätzte sich gnadenlos: Die WM in Italien war für Österreich nach der Vorrunde vorbei und drei Monate später machte man sich gegen die Färöer vom Fußball-Vollhonk Europas.

Als es auf die WM 1998 zuging, war der Freude über die starke Qualifikation einer gewissen gespannten Vorsicht gewichen – zu holprig waren die Auftritte im Frühjahr 1998. Die Einschätzung, ein Kandidat für das Viertelfinale zu sein, tat Toni Polster richtigerweise als „Blödsinn“ ab, aber zumindest das Achtelfinale wäre doch möglich gewesen. Mutlose Auftritte verhinderten dies aber.

Als es auf die Heim-EM 2008 zuging, stand es um den heimischen Kick so schlecht, dass einige Spaßvögel aus Tirol sogar eine Petition starteten, dass Österreich nicht teilnehmen muss. Eine höhere Hoffnung als das Vermeiden einer völligen Blamage gab es nicht, und am Ende erreichte Österreich, was realistisch zu erwarten war: Knappe Niederlagen gegen Kroatien und Deutschland (je 0:1) und ein 1:1 gegen Polen.

Als es auf die EM 2016 zuging, kannte die EUROphorie keine Grenzen. Marcel Koller und seine Truppe waren Halbgötter, die die heimische Fan-Schar mobilisierten wie seit Jahrzehnten kein heimisches Nationalteam mehr. Das Achtelfinale stand außer Frage, das Viertelfinale galt als ausgemacht und das Halbfinale als realistisch. Doch Formkrisen, Verletzungen und unglückliche Spielverlaufe ließen den Begeisterungs-Ballon dramatisch platzen – bereits nach der Vorrunde war Schluss.

Und als es auf die EM 2021 zuging, wurde Teamchef Foda eher geduldet als gefeiert, die Offensive war zäh und planlos, der Defensive fehlte die Absicherung, vor dem Turnier gab es eine 0:4-Ohrfeige gegen Dänemark. Zumindest den ersten Sieg bei einem Turnier seit 1990 einfahren, bitte. Mehr? Puh. Es gab tatsächlich einen 3:1-Arbeitssieg gegen Nordmazedonien, einem erschütternd ambitionslosen 0:2 in Holland folgte aber ein mitreißend schwungvoller Auftritt gegen die Ukraine, der Einzug ins Achtelfinale und dort ein enges Spiel gegen Italien, das erst in der Verlängerung verloren wurde.

Breiter, gefestigter, gemeinsamer

Man sieht: Erwartung und Resultat standen in Österreich selten im Einklang miteinander. Die Vorfreude und die Erwartungshaltung ist auch jetzt wieder groß, vergleichbar mit 2016, nun aber vermengt mit einem Grundton des „dieses Mal aber wirklich“. Warum? Wie können wir uns so sicher sein, dass diesmal alles anders ist, gerade diesmal? Zumal Opta Österreich nicht nur, wie erwähnt, eine 24-Prozent-Chance auf das Viertelfinale einräumt, sondern auch eine 36-Prozent Chance auf ein Vorrunden-Aus als Gruppenletzter.

Weil der Spielerpool größer ist als früher, deutlich größer? Ja, das ist er. Bei Koller brach das Spiel – das ob der Formkrisen von Alaba und Harnik schon vor dem Turnier humpelte – endgültig in sich zusammen, als Junuzovic von Zoltan Gera im ersten Match aus dem Turnier getreten und Dragovic im selben Match ausgeschlossen wurde. Nun fehlen David Alaba und Xaver Schlager mit Kreuzbandrissen, und es gibt Optionen und Strategien, um ihr Fehlen aufzufangen.

Weil das Team in sich gefestigter ist als damals? Ja, das scheint so zu sein. Unter Koller hatte der Kader dem Vernehmen nach begonnen, sich ein wenig in Grüppchen aufzusplitten und bei Foda dürften wohl so gut wie alle froh gewesen sein, als seine Amtszeit endlich vorbei war. Unter Rangnick passt alles zusammen: Die Spielweise zu den Spielern, damit auch die Freude der Aktiven, dabei zu sein. Und der Teamgeist ist übereinstimmenden Berichten zufolge überragend – nicht ohne Grund hatte David Alaba großes Interesse daran, zur Delegation zu gehören, obwohl er nicht spielen können wird.

Auf der Höhe der Zeit angekommen

Weil Fans das Team einzuschätzen gelernt haben? Möglich. Der Reinfall von 2016 hat zum österreichischen Fatalismus beigetragen, aber längst nicht so extrem wie Landskrona 1990 oder Valencia 1999.

Warum? Weil man schon in den Jahren vor 1990 den Anschluss verpasst hatte, drei Jahre vor der WM kamen zu einem EM-Quali-Spiel gegen Rumänien keine 7.000 Leute mehr in den Prater, und neben der Pleite gegen die Färöer machten auch die Europacup-Debakel von Tirol (1:9 gegen Real Madrid) und der Austria (2:6 gegen Arsenal) klar, dass es in Österreich an allen Ecken und Enden fehlte.

Weil 1999 in Valencia eine überalterte Truppe mit einem überwuzelten Spielsystem gar nicht so sehr grundsätzlich an fehlendem fußballerischem Potenzial gescheitert war, sondern die ganze Art und Weise, wie der Fußball in Österreich gedacht wurde, vom Totengräber eine mit der Schaufel über den Kopf gewimmst worden ist.

Und weil man 2016 aber erkannt hat, dass hier eine Mannschaft am Weg war, die inhaltlich und fußballerisch auf der Höhe der Zeit war, nur eben die Umstände nicht passten. Deshalb wurde die Foda-Zeit ja als so ein lähmender Rückschritt empfunden. Und deshalb wurde Rangnick und der Fußball, den er spielen lässt – erfolgreich spielen lässt! – wieder so goutiert, wie es eben der Fall ist. Eine erfolgreiche EM, noch dazu in seiner Heimat Deutschland, würde seinen Status wie auch den von Österreich zementieren. Aber auch, wenn es nicht ganz nach Wunsch laufen sollte, haben die letzten zwei Jahre auch dem letzten Ewiggestrigen zeigen müssen: Wenn dieses Team spielen darf, was es spielen kann, stimmen nicht nur die Ergebnisse.