Da konnte Leon Goretzka im 25 Jahre alten Bochum-Trikot auf der Tribüne noch so leiden: Sein VfL, bei dem der jetzige Bayern-Profi seine Karriere begann, war im Hinspiel der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf 0:3 unterlegen. In Deutschland ist es sehr ungewöhnlich, dass sich der Zweitligist durchsetzt und es passte ins Bild, dass Düsseldorf selbst dieser klare Auswärtssieg nicht reichte – die Fortuna unterlag daheim 0:3 und zog im Elfmeterschießen den Kürzeren.

Damit liegen die Bundes- gegen die Zweitligisten in der Relegation 13:3 in Führung. Was sagt das aus, und wie ist die Lage in anderen Ländern mit Relegation?

Die Relegation in Deutschland

Zum 16. Mal wird in Deutschland seit Wiedereinführung der Relegation (die es zuvor in den Achtzigern ein paar Jahre lang gab) zwischen dem Dritten der 2. Liga und dem Drittletzten der Bundesliga gespielt. Fortuna Düsseldorf war drauf und dran, den Kraftakt zum zweiten Mal zu schaffen. Doch das Heimspiel gegen Bochum ging 0:3 verloren und Takashi Uchino jagte den entscheidenden Elfmeter über das Tor.

Als die DFL die Entscheidungsspiele wieder einführte, war die gängige Annahme: Der Zweitligist sollte sich durchsetzen, er kommt nach einer guten Saison aus einer Position der mentalen Stärke. Die erste Relegation schien dies zu untermauern, damals setzte sich Nürnberg völlig problemlos gegen Energie Cottbus durch.

Im Laufe der Zehnerjahre wurde aber immer mehr deutlich, dass die Bundesligisten den deutlich längeren Atem hatten, so gut wie immer behielten sie die Oberhand, oft war tatsächlich ein Klassenunterschied zu erkennen – etwa bei Hoffenheim 2013 oder Wolfsburg 2017 und 2018. Nach dem wilden Swing von 2024 kann man formulieren: Nicht mal ein 3:0-Auswärtssieg reicht dem Zweitligisten für den Aufstieg.

Es hatte sich schon zuvor abgezeichnet

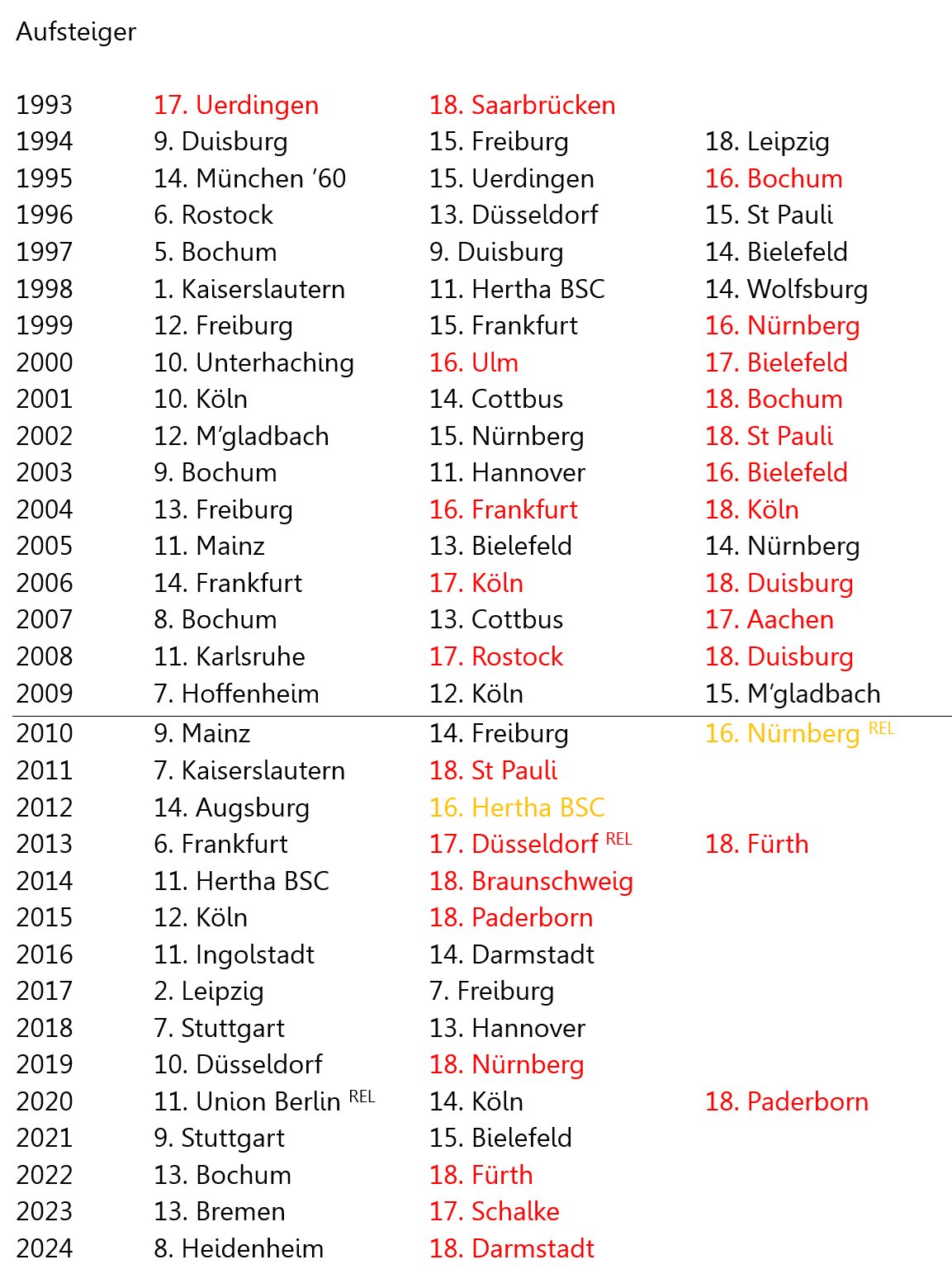

Eigentlich hätte es aber keine große Überraschung sein dürfen, dass tendenziell eher die Bundesligisten im Vorteil waren – wenn man sich die Entwicklung ansieht, welche die Aufsteiger seit der Wiedervereinigung genommen haben.

In den Neunzigern hatten oftmals alle drei Aufsteiger die Klasse gehalten, nicht alle ohne Kampf, aber doch – alleine dreimal hintereinander von 1995/96 bis 1997/98. Das ist danach nur noch einmal passiert, ehe die Entscheidung für die Wiedereinführung der Relegation gefallen ist – einer der Aufsteiger ist immer direkt wieder abgestiegen, immer wieder sogar zwei der drei.

Wenn im Jahrzehnt vor Einführung der Relegation praktisch sicher war, dass einer der drei Aufsteiger nicht gut genug sein würde, die Klasse zu halten – warum hätte sich der Dritte der Zweiten Liga dann regelmäßig gegen einen Bundesligisten durchsetzen sollen, der über die Saison schon immerhin zwei andere Teams hinter sich gelassen hat?

Zumal seither es in zwei von drei Jahren so war, dass selbst von den zwei direkten Aufsteigern einer nicht gut genug ist. Nicht nur das: Achtmal wurde einer der beiden Direkt-Aufsteiger sogar Letzter, nicht selten chancenlos abgeschlagen. All das legt den Schluss nahe, dass sich die Bundesliga in den letzten Jahrzehnten leistungsmäßig von der 2. Liga entfernt. Diese blutet übrigens auf beiden Seiten: In der zeitgleich eingeführten Relegation zwischen zweiter und dritter Leistungsstufe führt die 3. Liga mit 11:5, diesmal setzte sich der Drittliga-Dritte Regensburg in zwei engen Matches auf Augenhöhe gegen den Zweitliga-Drittletzten Wiesbaden durch. Es scheint klar: Das Niveau der 3. Liga ist näher an der 2. Liga ist als das der Zweiten an der Ersten.

Und: Nur eines der drei Teams, die bisher über die Relegation in die Bundesliga aufgestiegen ist, hat nach dem Aufstieg auf direktem Weg die Klasse gehalten. Das war Union Berlin.

Die Barrage in Frankreich

In Frankreich nennt man die Relegation „Barrage“, das Prinzip ist aber das selbe – der Drittletzte der Ligue 1 spielt seit 2017 gegen den Dritten der Ligue 2 (bzw. gegen den Sieger des zweitliga-internen Aufstiegsplayoffs). Zweimal fiel diese aus, und zwar als 2020 die Saison coronabedingt abgebrochen wurde und als 2023 die höchste Liga von 20 auf 18 Teilnehmer verkleinert wurde.

Die Sample Size ist hier deutlich kleiner, es zeichnet sich aber ein etwas anderes Bild – auch hier haben die Erstligisten die Nase vorne, aber nur 3:2 und St.-Étienne kann für den „Ausgleich“ der Zweitligisten sorgen. Andererseits fällt auf: Wenn sich die Ligue-1-Teams durchsetzen, dann zumeist deutlich. Der Zweitligist ist einmal im Elfmeterschießen siegreich gewesen, einmal mit Gesamtscore 2:1.

Im weiteren Kontext gesehen, ist in den 15 Jahren vor Einführung der Relegation 14-mal mindestens einer der Aufsteiger direkt wieder abgestiegen, fünfmal hat es zwei der drei erwischt. Auffällig: Seit nur noch die Top-2 aufsteigen, haben elf der zwölf Direkt-Aufsteiger in ihrer ersten Saison die Klasse gehalten, die beiden Relegations-Aufsteiger Troyes und Auxerre sind direkt wieder abgestiegen.

Unterstützer der Relegation mögen in Frankreich also wohl nicht ganz ohne Berechtigung sagen, dass sie den Zweck erfüllt hat. Man schützt die Ligue 1 vor Vereinen, die nicht den sportlichen Atem dafür haben – oder diese Vereine vor der Ligue 1. Anzunehmen ist aber, dass die meisten dennoch lieber ein Jahr chancenlos oben dabei sind als gar nicht.

Schweiz und Österreich

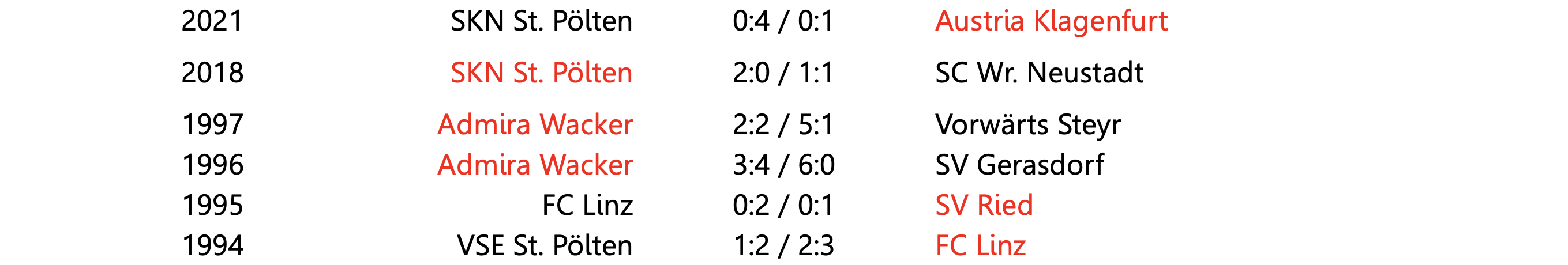

In Österreich hat es in den 90ern ein paar Jahre eine Relegation gegeben, zweimal blieb die Admira oben, zweimal setzte sich der Zweitliga-Zweite durch – einmal KeLi Linz, einmal Marc O’Polo Ried, Sponsorennamen gab es auch damals schon.

Hinzu kam der Klassenerhalt von St. Pölten gegenüber Wr. Neustadt bei der Liga-Vergrößerung von 2018 und der klare Sieg des Zweitliga-Dritten von 2021 (Austria Klagenfurt war hinter dem lizenzlosen FC Blau-Weiß Linz und dem nicht aufstiegsberechtigten FC Liefering ins Ziel gekommen) gegen eben jenen SKN. Dass in den letzten 25 Jahren nur ein einziger Zweitliga-Meister gleich wieder abgestiegen ist (Wacker Innsbruck 2019), ist gut dokumentiert.

In der Schweiz ist das sehr ähnlich: Der letzte Zweitliga-Meister, der direkt wieder abgestiegen ist, war der FC Vaduz vor 15 Jahren. Die einzigen beiden Aufsteiger, die nicht zumindest ein Jahr in der Super League überlebt haben, waren – ganz genau – die beiden Barrage-Aufsteiger Vaduz 2021 und Lausanne-Ouchy 2024.

Dabei war die Barrage, wie sie auch bei den Eidgenossen genannt wird, zumeist durchaus eng – bis auf letztes Jahr, als sich Außenseiter SLO gegen einen komplett verunsicherten FC Sion durchgesetzt hat. Der Höhepunkt war natürlich, als der FC Aarau (mit Stefan Maierhofer auf dem Platz) ein 4:0 aus dem Hinspiel gegen Xamax Neuchâtel im Rückspiel noch vergeigt hat.

Ein ähnliches Bild zeichnen die Jahre zwischen Abschaffung der Dreiteilung von Nationalliga A und B, wie es sie auch in Österreich zwischen 1986 und 1993 gegeben hat, 2003 und dem Aus der Barrage nach 2012. Auch hier setzten sich der Erstliga-Vorletzte doppelt so häufig durch wie die Zweitliga-Vizemeister.

Es folgt einer gewissen Logik

Wenn man argumentiert, dass die Relegation – die in dieser Form in den letzten 20 Jahren in Europa eher eingeführt als eingestampft wurde – die Planungssicherheit für die Erstligisten erhöht, ist das nicht ganz von der Hand zu weisen. Wenn man zu 80 Prozent davon ausgehen kann, dass es in der deutschen Bundesliga nur zwei der 18 Klubs erwischt, und nicht wie zuvor drei, lässt sich der Abstiegskampf mit etwas weniger akuter Panik angehen.

Gleichzeitig sollte man meinen, dass es für die beiden Fix-Aufsteiger dann auch leichter sein sollte, sich oben zu halten. Dies ist in der Praxis jedoch nicht der Fall: Seit Einführung der Relegation bleiben deutlich seltener zwei Aufsteiger oben als zu jener Zeit, als jährlich drei Teams neu in die Liga stießen.

Als letztes Jahr der HSV zwar engagiert gegen den VfB zu Werke ging, letztlich aber 0:3 und 1:3 verlor, hieß es allenthalben: Wenn Hamburg schon gegen das drittschlechteste Team der Liga keinen Stich macht, wie soll sich der HSV dann in der Bundesliga etablieren? Dass Stuttgart zwölf Monate später Vizemeister und die Saison dabei vor Bayern München abschließen sollte, war nicht abzusehen. Aber der Punkt ist ein valider.

Oder man dreht es um, und sagt: Eigentlich wäre es vielleicht sogar besser für die Bundesliga, wenn es keine Relegation gäbe, weil man annehmen muss: Stiege der Zweitliga-Dritte direkt auf, muss er noch chancenloser sein, als es jene beiden Teams sind, die in der Tabelle vor ihm gelandet sind.

Ja, es ist eine Henne-Ei-Diskussion. Im Ganzen lässt sich, bei einem Blick auch auf andere Länder mit Relegation, sagen: Über die Jahre gesehen, ist die Zahl der direkten Aufsteiger vermutlich die richtige.

Und das englische Aufstiegs-Playoff?

Auch England hat ja seine Entscheidungsspiele um den Aufstieg, wiewohl dieses eine rein zweitliga-interne Angelegenheit ist. Theoretisch ist es selbst dem Sechstplatzierten möglich, noch aufzusteigen. Wie oft können sich die Playoff-Sieger in der Premier League halten – vor allem angesichts der Tatsache, dass gerade alle drei Aufsteiger der letzten Saison die drei Abstiegsplätze in dieser Saison belegen?

Nun, klar ist: Seitdem die „First Division“ zur „Premier League“ wurde, ist ihre häufigste Platzierung in der englischen Top-Liga – mit Abstand! – der letzte. In den letzte 32 Jahren ist 18 der 32 Playoff-Sieger direkt wieder abgestiegen, achtmal als Letzter, viermal als Vorletzter. Hier ist allerdings ein spannendes Phänomen zu beobachten: Hat es direkt nach PL-Einführung sechs der ersten acht Playoff-Sieger erwischt (Swindon, Leicester, Bolton, Palace, Charlton und Watford), ist Luton in erst der zweite Wembley-Gewinner in den letzten fünf Jahren, der wieder runter muss .

Und von den drei Aufsteigern war Luton sogar noch der beste.