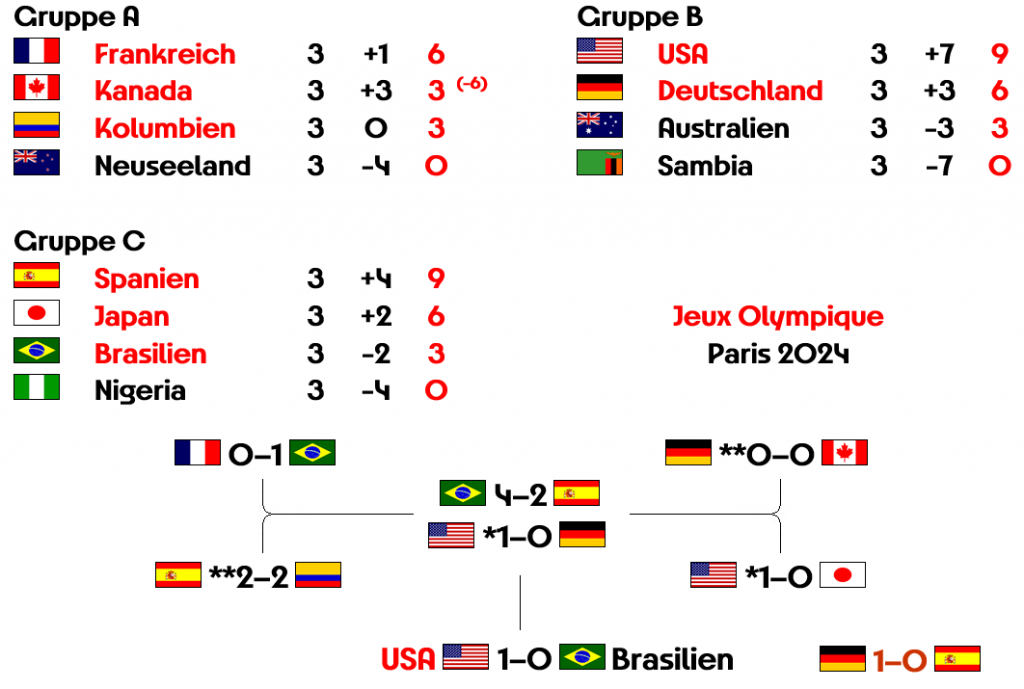

Rekordsieger USA holt das Gold, der kommende WM-Ausrichter Brasilien das Silber und Vize-Europameister Deutschland Bronze. Das Ergebnis dieses Olympischen Frauenfußball-Turniers ist klar, sonst aber nicht besonders viel – selbst bei den Top-3. Konnten wir vor drei Jahren bei Tokio von einem großartigen und wilden Turnier sprechen, das viele Narrative für das neue Jahrzehnt aufsetzt, muss nach Paris 2024 konstatiert werden:

Diese Olympischen Spiele haben mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet.

Ein seltsames Treppchen

Denn schon alleine diese Top-3 geben sin seltsames Bild ab. Wären sie alle im Viertelfinale gescheitert, niemandem wäre das ungewöhnlich vorgekommen. Emma Hayes, neue US-Teamchefin, hatte seit Amtsübernahme genau vier Testspiele, allesamt gegen unterlegene Kontrahenten. Brasilien schlingert seit mehr als einem Jahrzehnt ohne Spielidee anonym von einer Enttäuschung zu nächsten. Und Deutschland? Ein Team ohne Identität, die über „wir nudeln uns irgendwie über die nächste Hürde drüber“ hinaus ginge, weil der Interims-Teamchef nur gekommen ist, um die Mannschaft zu verwalten, bis sein längst feststehender Nachfolger das Steuer übernimmt.

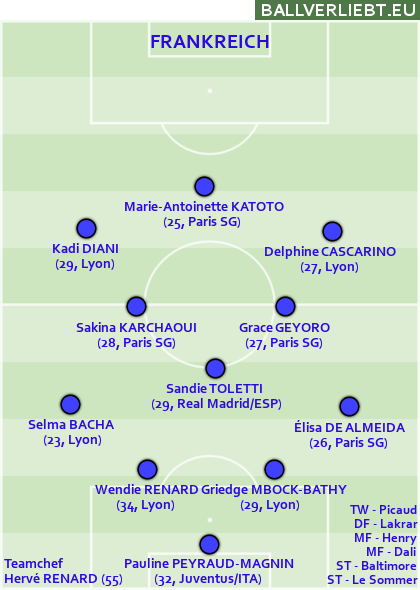

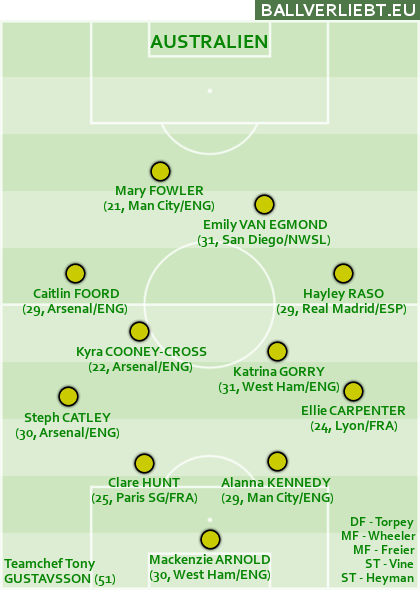

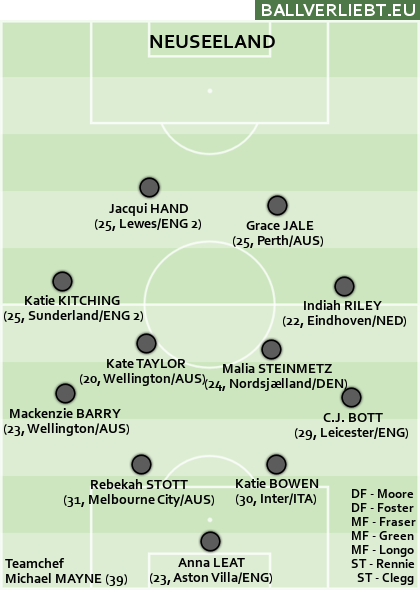

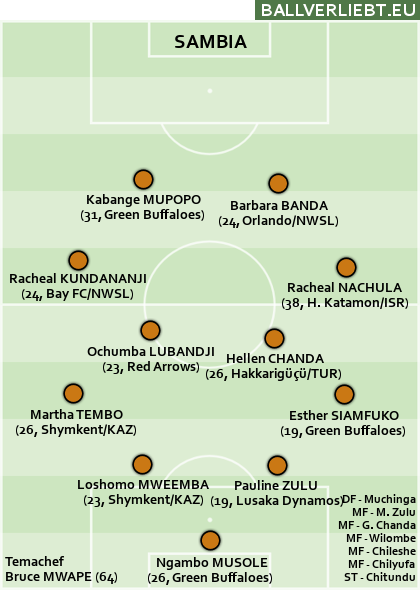

Auf der anderen Seite steht ein Weltmeister Spanien, der die Spiele wie gewohnt mit dem Ball am Fuß absolvierte, aber die nötige Intensität vermissen ließ und im Halbfinale auch noch lächerliche Abwehrfehler beging. Ein Gastgeber Frankreich, der Kontrolle will und in entscheidenden Phasen doch nur Panik und innere Zerrissenheit offenbarte. Ein japanisches Team, dem nach einer Stunde stets die Präzision in der Ausführung abhanden kam. Australien, hinten löchrig und nach vorne fahrig, schon in der Vorrunde gescheitert, einem absurden 6:5 gegen Sambia inklusive.

Und, naja, die Drohnen-Spione aus Kanada – trotz sechs Punkten Abzug und kräftig Wirbel in die K.o.-Runde eingezogen und dort gegen Deutschland eigentlich das bessere Team.

Wie die Causa Kanada das Turnier erklärt

Wohl kaum ein Team verkörperte das Olympia-Turnier von Paris 2024 besser als eben Kanada. Kurz vor dem ersten Spiel wurden zwei kanadische Staff-Mitglieder erwischt, wie sie mit Drohnen-Kameras das Training von Auftaktgegner Neuseeland filmten. Es wurde schnell klar: Trainerin Bev Priestman, unter der Kanada 2021 wohlgemerkt Olympiasieger wurde, baut schon lange auf solche Praktiken. Der Verband tat überrascht und entrüstet, trennte sich von Priestman und Co-Trainer Andy Spence übernahm.

Die FIFA als organisierender Dachverband zog Kanada sechs Punkte ab, womit ein Vorrunden-Aus vorgezeichnet war. Doch Kanada besiegte nach Neuseeland auch Frankreich und Kolumbien und stand am Ende sogar als Gruppenzweiter im Viertelfinale. Hier kamen zwei Dinge zusammen: Zum einen das psychologische Element – Gabby Carle und Evelyne Viens sprachen nach dem Turnier offen über die zuvor negative Stimmung, die Fehlerkultur unter Priestman und dass ihre Abwesenheit „befreiend“ gewesen wäre.

Und zum anderen kam die grundsätzliche Dynamik des Turniers den kanadischen Stärken durchaus entgegen: Wer sich wohl fühlte, den Ball nicht zu haben, war am Ende zumeist im Vorteil – sofern man sich nicht plump hinten einbunkerte, sondern den spielgestaltenden Gegner früh störte und es gleichzeitig schaffte, Spielerinnen rasch und mutig vor den Ball zu bekommen und auch eine gewisse Quirligkeit beim eigeninitiativen Weg ins Angriffsdrittel an den Tag legte. Brasilien hat das ebenso mit stetig wachsender Freude gemacht, Kolumbien ging es ähnlich an.

Von 40 auf 60 Pflichtspiele von 2012 auf 2024

Dabei merkte man diesem Olympia-Turnier noch mehr als den vergangenen Ausgaben an, welche besonderen Umstände hier herrschen. Sechs Spiele in 18 Tagen für die Finalisten (bzw. in 17 Tagen für Spanien und Deutschland, die das Bronze-Spiel bestritten), und dass mit einer Kadergröße von 20 Feldspielerinnen, von denen nur 16 pro Match am Spielberichtsbogen sein dürfen).

Was nun in Frankreich anders war als in Japan 2021, in Brasilien 2016 oder Großbritannien 2012? Nun – die Saison davor ist nun wesentlich intensiver. Das betrifft nicht nur die Intensität, die aufgrund der dramatisch verbesserten Trainingsmöglichkeiten nun im Gegensatz zu damals möglich ist. Sondern auch die schiere Anzahl der Pflichtspiele.

Zum Vergleich: Der Europacup-Sieger von 2012, Olympique Lyon, spielte in der Saison vor Olympia in London 34 Pflichtspiele, dazu kamen sechs Bewerbsspiele des französischen Nationalteams. Für den Europacup-Sieger von 2024, den FC Barcelona, kamen alleine auf Vereins-Ebene 46 Pflichtspiele zusammen – plus 14 des spanischen Nationalteams seit dem WM-Triumph Mitte August letzten Jahres.

Kein Wunder, dass die Spielerinnen von europäischen Spitzenteams ausgebrannt wirkten.

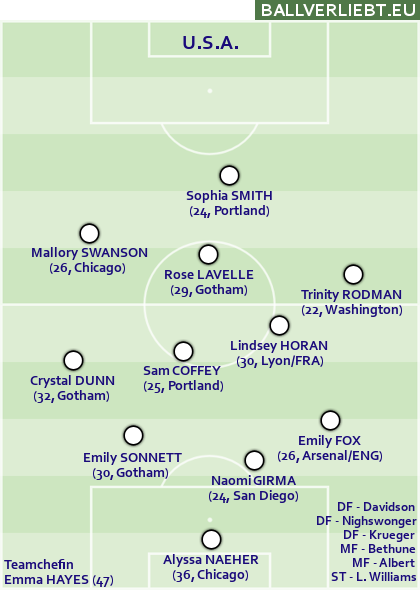

USA: Un-Amerikanisch zur Goldmedaille

Das US-Team hatte den Vorteil, keine euroäische Saison in den Beidnen zu haben: Die NWSL spielt im Kalenderjahr, die Saison hat im März begonnen, davor gab’s vier Monate Pause. Man war geistig frischer und Neo-Teamchefin Emma Hayes war kaum zur Rotation gezwungen. Neun Leute spielten das Turnier de facto durch, nur Davidson und Sonnett hinten bzw. Lavelle und Albert in der Offensive wechselten ein wenig durch.

Wer geglaubt hatte, Hayes hätte in der kurzen Zeit im Amt – sie hat die Saison noch als Chelsea-Trainerin beendet – kaum etwas ausrichten können, durfte beim zweiten Turnierspiel – dem 4:1 gegen Deutschland – erstaunt sein. Aus dem 4-2-3-1 wurde im eigenen Aufbau nämlich hinten eine Dreierkette geformt (Fox, Girma, Davidson/Sonnett), davor standen Horan und Coffey im Zentrum. Rodman rechts und Dunn links agierten als Wing-Backs, schoben hoch – es wurde ein 3-2-5.

Damit löste Hayes mehrere Probleme. Zum einen war mit dem 3-2-Aufbau sichergestellt, dass Ballzirkulation im eigenen Ballbesitz da ist, mit der man Gegner in gewisse Räume locken kann, ohne sofort den vertikalen Pass zu suchen – diese Vorhersehbarkeit war unter Vorgänger Andonovski ein großes Problem gewesen. Zum anderen ist mit dieser 3-2-Staffelung gewährleistet, dass die Tiefe abgesichert ist, sollte ein Vorwärtspass misslingen oder der Gegner einen Konter fahren wollen.

Vorne sorgten Sophia Smith (die gerade im ersten Deutschland-Spiel schlicht nicht zu verteidigen war), Mallory Swanson (die gegenüber ihren wechselhaften Jugend-Jahren gereift ist) und Trinity Rodman (deren Schwäche im Passspiel sie manchmal isolierte, ihre Dribblings brachten aber oft Gefahr) für Wirbel. Den Ball flüssig von aus dem ZM nach vorne zu bekommen, war zuweilen aber ein Problem. Die Spielweise des USWNT war sehr un-amerikanisch: Geduldig im Aufbau, ohne Hektik, auch nicht immer in hohem Tempo und möglichst nicht mit langen Bällen – weil es vorne keine Kanten gibt, die sie sichern.

Es war sehr kontrolliert, sehr ökonomisch. Hinten war dicht (zwei Gegentore in sechs Spielen, davon eines bedeutungslos in der Nachspielzeit) und dann reicht es halt, vorne einmal durchzukommen, und sei es in der Verlängerung – wie im Viertelfinale gegen Japan und im Halbfinale gegen Deutschland. Und auch das Finale gegen Brasilien wurde ja mit 1:0 gewonnen.

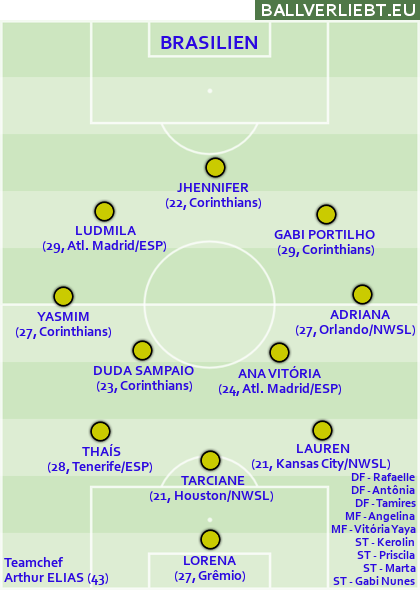

Brasilien: Super Stimmung und starker Underdog-Fußball

Das US-Team hat unter Hayes eine sehr brauchbare Basis gelegt, um die nächsten Schritte in eine fußballerisch-inhaltliche Erneuerung zu gehen, noch dazu dekoriert mit Gold. Man kann davon ausgehen, dass die USA in drei Jahren bei der nächsten WM natürlich wieder ein seriöser Titelkandidat sein wird. Das Silber von Brasilien ist hingegen komplett aus dem Nichts gekommen und was das für die Heim-WM 2027 aussagt, ist kaum zu beurteilen.

Beim ersten Spiel konnte einem schon Angst und Bange werden. Gegen Nigeria, als Brasilien zum eigenen Aufbau gezwungen war, standen hinten vier Verteidigerinnen, ganz vorne vier Stürmerinnen und dazwischen zwei Sechser im Deckungsschatten. Es gab einen 1:0-Sieg, aber sowas von dreckig, sowas von nicht anzusehen, sowas von vorsintflutlich – ein katastrophal übler Primitiv-Kick war das. Wo war das flotte Team hin, das im Frühjahr sehenswert ins Finale des Gold-Cups gekommen war?

Das Glück von Brasilien war, ab da nicht mehr selbst gestalten zu müssen. Japan hatte man am Haken, ehe man in der Nachspielzeit noch einen Elfer und ein 35-Meter-Tor zur 1:2-Niederlage kassierte; Spanien frustrierte man mit einem ultra-defensiven 5-4-1 (bzw. einem 5-4-0 nach Martas Ausschluss) zumindest 70 Minuten lang. Man ließ Frankreich im Viertelfinale keinen Rhythmus aufnehmen und schlug spät zum 1:0 zu, ehe man im Semifinale wiederum gegen Spanien einfach eiskalt die Fehler nützte und durch das erlahmte Gegenpressing durchkonterte.

Im Finale gegen die USA agierte Brasilien furchtlos, ließ eine Stunde lang wiederum das Ballkontroll-Spiel des Gegners nicht zu, nach dem 0:1 fehlte aber die Klasse. Sei’s drum: Das von Arthur Elias in dem einen Jahr seit seiner Amtsübernahme radikal umgebaute Team hat den Underdog-Fußball schon mal sehr gut drauf, das ist eine gute Basis, für eine erfolgreiche Heim-WM 2027 wird’s aber noch ein wenig mehr brauchen.

Besonders auffällig war bei Brasilien aber etwas, was es in dieser Form wohl seit den Tagen eines Wilsinho 1999 nicht mehr gegeben hat: Eine grandiose interne Stimmung. Wie sich Spielerinnen, Trainer und Staff gegenseitig geherzt haben, mit strahlenden Augen, echt und voller Begeisterung: Was für ein krasser Gegensatz etwa zum eiskalten Gegeneinander der Spanierinnen mit Ex-Trainer Jorge Vilda, aber auch bei Brasilien selbst zur schroffen Pia Sundhage, zum grummeligen Vadão, aber auch zu Kleiton Lima, der kürzlich unter Missbrauchsvorwürfen als Trainer der Frauen vom FC Santos zurückgetreten ist.

Marta war es auch in ihrem unverhofften vierten großen Endspiel (nach Olympia 2004, WM 2007 und Olympia 2008) nicht vergönnt, einen globalen Titel zu holen, dieser blieb Brasiliens Frauen weiterhin verwehrt. Die Grande Dame selbst, nach ihrem Kung-Fu-Tritt in der letzten Gruppenpartie zwei Matches gesperrt und im Finale zunächst auf der Bank, verabschiedet sich aber vom ersten Team seit über einem Jahrzehnt, das ernsthaft Hoffnung auf eine gute Zukunft bietet.

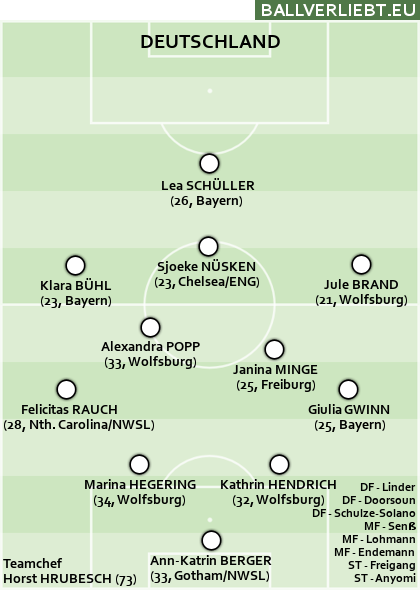

Deutschland, Spanien, Frankreich: Zwischen innerer Hygiene und spielerischer Unsauberkeit

Für Weltmeister Spanien und Gastgeber Frankreich zählte nur eine Medaille, idealerweise Gold. Deutschland war nach einem Jahr voller Selbstzweifel froh, überhaupt dabei zu sein – und genau dieses deutsche Team war es letztlich, dass eine Medaille holte. Bronze glänzt für den DFB tatsächlich fast wie Gold, weil zwar alle auf ein gutes Abschneiden hofften, aber niemand wirklich mit einer Medaille gerechnet hatte.

Deutschland hat nichts besonders gemacht – man war diszipliniert im mannschaftstaktischen Umschalten beider Richtungen. Das deutsche Team hat im eigenen Aufbau nicht allzu viel Kreativität gezeigt, auch weil eine Lena Oberdorf auf der Sechs, die ein Spiel wenn nötig von hinten ein wenig in die Hand nehmen kann, mit einem Kreuzbandriss gefehlt hat. Alex Popp, die bis auf ein Spiel (das bedeutungslose letzte Gruppenspiel gegen Sambia) tatsächlich hinter Nüsken im defensiven Mittelfeld-Zentrum gespielt hat, hat nicht viel kaputt gemacht, viel gebracht aber auch nicht.

Man nützte die Chancen gegen Australien cool, es kam Deutschland entgegen, dass den Tillies noch weniger einfiel. Man fand beim (etwas zu hohen) 1:4 gegen die USA keinen Zugriff auf das Zentrum und musste sich im Viertelfinale gegen Kanada mit viel Nachlaufen ins Elferschießen retten. Das Halbfinale (wo man das US-Team viel besser kontrollierte als im Gruppenspiel) und das Bronze-Spiel (wo man Spanien den Ball überließ, auch das nötige Glück hatte) waren vernünftige Darbietungen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ann-Katrin Berger hielt gegen Spanien in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter von Putellas, damit war Bronze sicher.

Dieser Erfolg ist ein schöner Bonus für Deutschland, womit die „Mission Innere Hygiene“ von Interims-Trainer Horst Hrubesch ein voller Erfolg war: Nach den zwischenmenschlich eher unerquicklichen Jahren unter Martina Voss-Tecklenburg kommen nun wieder alle gerne zum Nationalteam und obendrein gab es auch noch einen zählbaren Erfolg. Nun übernimmt Christian Wück, der letztes Jahr die deutschen U-17-Burschen zum WM-Titel geführt hat.

Hrubesch war zehn Monate Bundestrainer, für Hervé Renard endet die Amtszeit als Sélectionneur von Frankreich nach 16 Monaten. Sportlich war sie mit den Viertelfinal-Niederlagen bei der WM 2023 und nun bei Olympia 2024 nichts Besonderes, dem Final-Einzug in der Nations League zum Trotz. Konnte man das WM-Aus im Elfmeterschießen gegen Australien auch als Pech abtun, nach recht guten Leistungen zuvor, hat sich nun das Aus gegen Brasilien mit einer wackeligen Gruppenphase schon ein wenig abgezeichnet.

Zwar zog man Kolumbien zum Auftakt mit Leichtigkeit durch das Stadion und führte auch in der Höhe verdient schon 3:0, aber zwei schnelle Gegentore aus dem Nichts brachten das ganze Gebilde höllisch zum Einstürzen. Man zitterte den Sieg über die Zeit, gegen Kanada war es aber ähnlich: Man war nicht überragend, aber gut genug, kassierte nach einer Stunde das Tor zum 1:1-Ausgleich und schien danach nicht zu wissen, ob man auf Sieg spielen oder den Punkt absichern soll und machte letztlich weder noch, verlor in der Nachspielzeit 1:2.

War es die lange Saison? Der Druck des Heim-Turniers, dem Frankreich schon 2019 nicht standgehalten hat? Hervé Renard gab unablässig Anweisungen, über die Außen-Mikros gut zu hören, aber seinem Team fehlte der Zusammenhang, die Passgenauigkeit, es spielten – wenn es eng wurde – nicht alle vom selben Notenblatt. Im Viertelfinale bohrte Brasilien genau das an, nervte Frankreich, war giftig und griffig und erzielte gegen Ende tatsächlich das siegbringende Tor zum 1:0.

Renard redete die Enttäuschung klein, „für mich ist es mir egal, ich habe schon genug gewonnen und verloren“, was ein wenig kalt wirkt. Auf dem Feld hat er Frankreich weder weiter gebracht noch schlechter gemacht, aber er hat – wie Hrubesch – viel von der Toxizität seiner Vorgängerin rausgenommen. Wer Frankreich in die EM nächstes Jahr in der Schweiz führt, ist noch unklar, ebenso wie vieles andere. Amandine Henry spielte kaum eine Rolle (sie war Renard wohl zu wenig robust, wird kolportiert), Eugenie Le Sommer ebenso; Wendie Renard kommt in die Jahre.

In Frankreich wird moniert, dass der Spielwitz der frühen 10er-Jahre, als man unter Bruno Bini in die Weltspitze schoss, einer athletischen Funktionalität gewichen sei, und das ist nicht von der Hand zu weisen. Die defensiven Außenpositionen sind ein Problem (Bacha und Karchaoui haben klare defensive Schwächen, De Almeida offensive), von der Sechs kommen zu wenige Impulse. Die Generation mit Nécib, Abily und Laura George hat nix gewonnen. Die Generation mit Henry, Le Sommer und Renard hat auch nix gewonnen. Soll der neue Trainer mit ihnen auch 2025 noch in die EM gehen oder im Gegenteil ein neues Kapitel, eventuell auch stilistisch, aufschlagen?

Auch der Weltmeister geht mit leeren Händen aus dem Turnier. Spanien war im letzten Jahr fraglos das beste Team der Frauenfußball-Welt, aber auch hier galt: Ganz auf der Höhe war die Truppe bei Olympia nicht. Der Ballbesitz war immer noch sicher, man spielte sich in gewohnter Manier die Bälle zu. Aber es fehlte die Durchschlagskraft nach vorne, es fehlte die Intensität im Gegenpressing – und damit wurden die Schwächen in der Abwehr ohne Mapi León doch aufgedeckt.

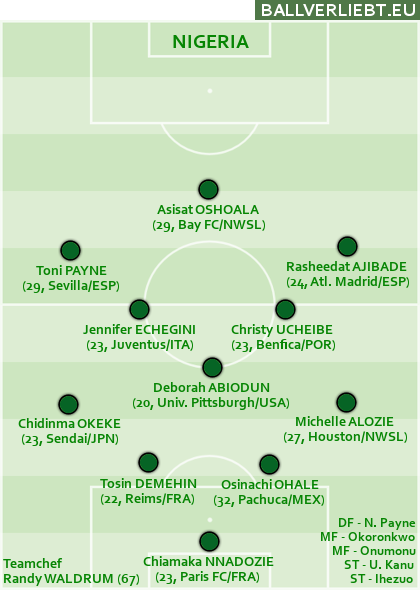

Sie ist die letzte von „Las 15“, den Streikführern unter Jorge Vilda, die auch ein Jahr nach seinem Abgang eine Rückkehr ins Nationalteam verweigert. In der Vorrunde schien das noch kein echtes Problem zu sein: Japan verlor nach einer scharfen ersten Halbzeit die Ordnung und Spanien gelang mit einem 2:1-Sieg die Revanche für das Vorrunden-0:4 bei der WM letztes Jahr. Gegen Nigeria hatte man gefühlt 96 Prozent Ballbesitz (tatsächlich waren es 77), man brauchte aber einen späten Freistoß zum 1:0-Sieg. Und gegen ein mit allen Feldspielerinnen verteidigendes Brasilien dauerte es auch über 70 Minuten, bis man in Führung ging.

Benefit of Hindsight: Hätte Spanien danach in der K.o.-Runde überzeugender performt, wäre die Gruppenphase als kraftschonender Aufgalopp wahrgenommen worden. Die giftigen Konter eines griffigen kolumbianischen Teams brachte Spanien im Viertelfinale aber schon an den Rand des frühen Aus, es stand lange 0:2, erst in der Nachspielzeit rettete sich Spanien in die Verlängerung, gewann dann das Elfmeterschießen. Die hanebüchene Implosion von Marseille, das 2:4 gegen Brasilien mit wirklich lächerlichen Schnitzern in der Abwehr, beendete aber jeden Anspruch auf eine Bestätigung des WM-Titels. Zumal das Resultat noch besser aussieht, als das Spiel war: Brasilien vergab noch zahllose gute Chancen, das erste spanische Tor fiel erst in der 85. Minute.

Am Ende gab es nicht mal Bronze, weil man Deutschland im kleinen Finale nicht mal aus einem Elfmeter ein Tor schießen konnte. Was war los? Kein einziger Gegner erlaubte es der schnellen Paralluelo, ihr Tempo auszuspielen, die Strafraumbesetzung war dadurch kaum vorhanden. Und die Abwehr, die sich schon in Nations League und EM-Quali zuweilen als löchrig erwiesen hat, ist nun mal nicht das Prunkstück.

Enttäuschend? Ja, keine Frage. Grund zur Panik? Erstmal nein, denn auch bei Spanien gilt: In den elf Monaten unter Montse Tomé ist einiges an zerbrochenem Porzellan wieder gekittet worden. Dass es sehr viele Ungenauigkeiten gab, die auf geistige Müdigkeit schließen lassen, ist für den neuen FC-Barcelona-Trainer Pere Romeu aber ein Einstandsgeschenk, auf das er gerne verzichtet hätte.

Kanada: Dank Skandal von mentalen Fesseln befreit

Der Sieger von 2021 hatte seine eigene, ganz spezielle Stunde Null. Nach dem Wirbel um die (erst) Suspendierung und (dann) Entsorgung von Trainerin Bev Priestman kam Kanada im emotionalen Ausnahmezustand zu einem 2:1-Sieg gegen Neuseeland, man wirkte nur körperlich anwesend und gewann auch wegen einer taktischen Dummheit der früh in Führung gegangenen Ferns. Dann kam einen Tag vor dem zweiten Spiel auch noch der Sechs-Punkte-Abzug dazu – und es passierte etwas erstaunliches.

Gabby Carle und Evelyne Viens berichteten nach dem Turnier nicht nur von einer Jetzt-Erst-Recht-Stimmung, sondern vor allem von einem Gefühl der Befreiung. Priestman hat wohl mit Vorlieben auf Fehlern und Schwächen ihres Teams herumgehackt und im Team ein Gefühl der Angst vor Fehlern geschaffen – so versteht man die biedere Langweiligkeit, die Kanada in den letzten Jahren versprüht hat und womöglich auch die widerstandslose Implosion gegen Australien vor einem Jahr, als man mit einem 0:4-Debakel aus der WM-Vorrunde gekickt worden ist.

Andy Spence aber, der zunächst mal interimistisch das Trainer-Amt übernommen hat, verbreitete sofort eine positive Atmosphäre nach dem Motto „Zeigt, was du kannst“. Im Wissen, Frankreich besiegen zu müssen, taute man nach einer Stunde merklich auf, suchte seine Chance und gewann tatsächlich noch. Einen Sieg gegen Kolumbien später stand Kanada im Viertelfinale und spielte dort auch Deutschland, je länger das Spiel lief, immer mehr an die Wand. Im Elfmeterschießen endete die Reise dann.

Diese Transformation innerhalb von kaum mehr als einer Woche – von einem Paria der Frauenfußball-Welt zu einem immer mitreißender wirkenden Team, mit dem man mitfieberte – ist ziemlich einzigartig. Dem Schwung dieser Ausnahmesituation in etwas Längerfristiges mitzunehmen, wird eine Herausforderung sein, denn immer noch leidet der Verband unter Geldnot und für Kanada steht nun lange kein ernsthaftes Turnier mehr an. Nächstes Jahr startet mal die neue, eigene Liga.

Japan und Kolumbien: Guter Eindruck mit Schwachpunkten

Die Nadeshiko war letztes Jahr bei der WM der Liebling der neutralen Zuseher aufgestiegen: Unglaublich gut aufeinander abgestimmt, extrem clever, schnell im Kopf und flink mit den Beinen; im entscheidenden Moment fehlte die routinierte Abgeklärtheit. Nun waren all diese Elemente wieder zu sehen: Japan presste Spanien an und sorgte beim Weltmeister für Bauchweh, stellte Brasilien vor nahezu unlösbare Aufgaben. Allerdings: Jeweils nur eine Stunde lang.

Denn Japan, wo längst auch das Gros der Truppe in den europäischen Top-Ligen spielt, schien für dieses vor allem im Kopf sehr anstrengende Spiel nie mehr Luft als eine Stunde zu haben. Dann wurde die Intensität geringer, die Laufwege ungenauer und die Kontrolle über das Spiel ging verlustig. Gegen Spanien verlor man noch, gegen Brasilien musste eine Willensleistung her, ehe man gegen ein harmloses Nigeria schon zur Pause hoch genug führte, um den Sieg noch zu gefährden.

Im Viertelfinale gegen die USA stellte man sich ganz tief rein, ließ das kontrollierte US-Spiel über sich ergehen und baute darauf, dass man den Amis keine Lücke anbot. Die Momente, in denen man das Spiel ein wenig an sich reißen hätte können, ließ Japan passiv verstreichen und in der Verlängerung schlug es dann halt doch noch ein. Für Japan war dieses olympische Turnier ein Bestätigung dessen, dass man mit cleverem Spiel jedes Team der Welt fordern kann – dass aber, wenn es hart auf hart kommt, in einer K.o.-Partie gegen ein routiniertes Team doch der Killerinstinkt (noch?) fehlt. Der japanische Verband jedenfalls ist nicht überzeugt davon, dass Futoshi Ikeda diese Fähigkeiten vermitteln kann, und verweigerte ihm die Vertragsverlängerung.

Kolumbien war letztes Jahr im WM-Viertelfinale, jetzt im Olympia-Viertelfinale und dort war man drauf und dran, Spanien aus dem Turnier zu kegeln. Was war dieses Turnier für Kolumbien: Der endgültige Durchbruch als Team, das an ein Semifinale anklopft oder ist man doch nur ein Team der zweiten Reihe, dass einen Großen nerven kann, wenn alles passt – aber nicht wirklich eine Mannschaft, die ernsthaft behaupten kann, schon fast zu den Großen zu gehören?

Denn, nüchtern betrachtet, hat Kolumbien ein einziges Spiel gewonnen und das war ein nie gefährdeter, aber eben auch pflichtgemäßer 2:0-Erfolg über Neuseeland. Ja, man sorgte bei Frankreich für Panik – aber erst, nachdem man schon 0:3 im Rückstand lang. Ja, man hielt gegen Kanada mit – verlor aber dennoch. Kolumbien hat eine unspektakuläre, aber solide Defensive und eine flinke Offensivabteilung, hat mit Caicedo ein technisch ungemein versiertes Wunderkind in den eigenen Reihen. Dank der vielseitigen Catalina Usme – die am Flügel, ganz vorne und auch auf der Sechs spielte – konnte man sich auch um die Zwei-Spiele-Sperre von Chelsea-Stürmerin Mayra Ramírez herumschummeln.

Wenn es bei Kolumbien läuft, lauft das Bällchen schnell, zu schnell definitiv für Neuseeland, im Umschalten auch zu schnell für ein etwas hühnerhaufig gestaffeltes Spanien an diesem Tag. Aber Kolumbien fehlt einfach massiv die Kadertiefe. Ab dem zweiten, spätestens dem dritten Wechsel ist das Leistungsgefälle schon massiv. Als Spanien in der Nachspielzeit zum 2:2 ausglich, war eigentlich schon klar, dass Kolumbien in einer Verlängerung nichts mehr zuzusetzen hat.

Aber hey, wenn man bedenkt, dass man nach der verpassten WM-Quali für 2019 Sorge haben musste, dass Kolumbien in der Bedeutungslosigkeit versinkt, sind das ja Luxusprobleme. Man kann angesichts des Auftritts im Viertelfinale mit Optimismus aus diesem Olympia-Turnier rausgehen.

Australien und Neuseeland: Eine 6:5-Achterbahn mit Folgen und ein Team ohne jede Offensiv-Qualität

Welche Spiele werden von diesem Turnier in Erinnerung bleiben? Man muss ehrlich sein, es sind nicht viele. DAS Spiel des Turniers – und ein Spiel, auf das man noch lange verweisen wird – war natürlich das komplett absurde 6:5 von Australien gegen Sambia. Sechs zu fünf.

Zum Auftakt lief der Halbfinalist von Olympia 2021 und Heim-WM 2023 in ein 0:3 gegen Deutschland, früh im Rückstand und dann kein Mittel gefunden, nicht gut, aber kein existenzielles Drama. Dann aber ließ Tony Gustavsson seine langsame Abwehr gegen die gefürchtet schnellen sambischen Konterstürmerinnen tief stehen, während der Rest vorne ein Spiel zu gestalten versuchte. Und man kassierte ein Gegentor nach dem anderen.

Nach 40 Sekunden versuchte Banda halb aus der Not einen Schuss aus 30 Metern, traf genau, 0:1. Schlechte Restverteidigung bei einem Kundananji-Konter, 1:2. Arnold vertut sich bei einer Ecke, Banda trifft per Drehschuss aus seltsamem Winkel, 1:3. Hunt drischt den Ball beim Klärungsversuch genau Banda auf den Körper, die kann sich gegen das Tor gar nicht wehren, 2:4. Kundananji völlig frei bei Freistoß, 2:5. Der Gag war, dass Australien Chancen am laufenden Band hatte, aber ein bescheuertes Tor nach dem anderen fing. Man schob danach die Abwehr weiter nach vorne, gab weniger Räume her und nützte doch noch ein paar Möglichkeiten, gewann 6:5, aber der Schaden war angerichtet.

Tabellarisch, weil man einen höheren Sieg gebraucht hätte, um als Dritter mit drei Punkten durchzuschleichen. Vor allem aber im Kopf. Verschreckt und verschüchtert bibberte man sich ins Match gegen die USA, ultra-defensiv in einem 5-4-1, und man kam nicht mal aus dem Schneckenhaus, als man nach dem Rückstand eigentlich ein Remis jagen hätte müssen. Sang- und klanglos schied Australien aus und so endet nach vier Jahren die im Ganzen dennoch sehr erfolgreiche Ära des schwedischen Tillies-Trainers. Dieser Misserfolg – ohne die verletzte Stürmerin Sam Kerr, die halt nicht zu ersetzen ist – ist ärgerlich, sollte aber den ungemein positiven Einfluss Gustavssons auf das australische Team nicht vergessen lassen.

Der ozeanische Nachbar und WM-Co-Gastgeber Neuseeland hätte einem mental zerzausten kanadischen Team zum Start beinahe einen Punkt abgetrotzt, aber was folgte, war dann doch wieder, was man von Neuseeland gewohnt ist. Die Ferns kommen auf einen Expected-Goals-Wert von 0,7 – in allen drei Gruppenspielen addiert, wohlgemerkt.

Michael Mayne, der die nach internen Vorkommnissen suspendierte Teamchefin Jitka Klimková ersetzte, hat eine Defensive auf durchaus vorzeigbarem, durchschnittlich-gutem internationalen Niveau zur Verfügung: Anständige Mittelklasse, durchaus auf der Höhe – xGA von 1,8 pro Spiel, immerhin Platz acht im Turnier. Aber davor ist halt einfach überhaupt nichts da. Aus dem Mittelfeld kommt schon nichts Brauchbares in die gegnerische Hälfte, geschweige denn ins Angriffsdrittel – und selbst wenn, sind die zur Verfügung stehenden Stürmerinnen international nicht mal zweitklassig.

Dass man damit sogar zwei Tore geschafft hat – einmal nach einer Ecke, einmal ein Weitschuss nach Einwurf – ist aller Ehren wert. Aber wenn man früher das Gefühl hatte, es wäre mit Leuten wie Wilkinson, Hassett, Percival, Riley und Erceg ein wenig mehr im Team drin, wenn es sich nur trauen würde, ist die traurige Wahrheit ein Jahr nach der Heim-WM: Für mehr als sich nicht zu blamieren reicht die Substanz einfach nicht.

Nigeria und Sambia: Sechs Spiele, sechs Niederlagen, aber hier stehen andere Dinge im Fokus

Drei afrikanische Teams waren letztes Jahr im WM-Achtelfinale. Nigeria hatte Kanada eliminiert, Südafrika hatte Italien nach Hause geschickt und für Marokko war ein Erfolg gegen Kolumbien entscheidend. Nun bei Olympia heißt die bittere Wahrheit für das afrikanische Duo: Kein einziger Punktgewinn und niemand war an einem Überstehen der Vorrunde auch nur nahe dran.

Unterhaltsamer war Sambia, keine Frage. Barbara Banda und Rachel Kundananji, für die die US-Profiklubs aus Orlando und San Jose ein Vermögen bezahlt haben, sorgten zumindest bei Australien schon mit ihrer schieren Anwesenheit für Angst und Schrecken. Gegen die Matildas machte man aus sehr wenig ziemlich viel, musste aber froh sein, „nur“ sechs Gegentreffer bekommen zu haben, und nicht zehn oder zwölf. Denn diese Abwehr, ojemine, das hat mit internationalem Format so gar nichts zu tun.

Gegen das defensiv-stabile US-Mittelfeld kam Sambia kaum aus der eigenen Abwehr heraus und Deutschland hatte man spätestens nach dem zweiten Gegentreffer nichts mehr entgegen zu setzen. Stamm-Torhüterin Hazel Nali ist mit Kreuzbandriss out, Vertreterin Ngamo Musole griff diverse Male daneben. Auch ihren Vorderleuten ging es rasch mal zu schnell. Sambia sammelte in den drei Matches einen Expected-Goals-Against-Wert von sagenhaften 12,0 (!!!) an – fast doppelt so viel wie das Team mit der zweitschlechtesten Abwehr.

Das Team aus Nigeria hat seine Schwächen im Vorwärtsgang. Zum Auftakt gegen Brasilien durfte man sich ein wenig als unglücklich betrachten, aber ausnützen konnte man die offenbarten Räume zwischen den brasilianischen Linien auch nicht – 0:1. Gegen Spanien verbarrikadierte man 85 Minuten lang eisern den eigenen Strafraum, schoss nur einmal ernsthaft auf das Tor, fing sich dann ein Freistoß-Gegentor.

Ein Weiterkommen war da eh schon nicht mehr realistisch, es setzte noch ein 1:3 gegen Japan, was soll’s. Beide afrikanischen Teams waren (gemeinsam mit Neuseeland) im vierten Topf, da hat man es halt nur mit objektiv besseren Teams zu tun. Wir können darüber reden, dass Nigeria ja schon eigentlich eine gewisse Qualität auch vor der Abwehr hat, aber afrikanische Teams muss man halt leider immer noch mit anderen Gesichtspunkten beurteilen als andere.

Denn während in Kanada eine Bev Priestman sofort eliminiert wurde, in der NWSL (oft zu spät, aber doch) übergriffige Trainer ihre Jobs los sind, in Spanien nach dem WM-Titel den Männerbünden im Verband ihr Verhalten um die Ohren geflogen ist und Klimková in Neuseeland suspendiert wurde, ist in Sambia der Lustmolch Bruce Mwape halt immer noch Trainer. Nicht mal, dass die französischen Behörden ihm bis zur letzten Minute das Visum verweigerten und er keinen privaten Kontakt zum Team haben durfte, war für den sambischen Verband ein Entlassungsgrund. In sambischen Medien wird Mwapes Ablöse gefordert – aber nicht wegen der ihm zur Last gelegten sexuellen Übergriffe, sondern weil man das Spiel gegen Australien noch verloren hat.

Und bei Nigeria kann man selbstverständlich über die (oft allzu) vorsichtige Spielweise von Waldrum sprechen und das Fehlen von eingespielten Angriffszügen und den Unterschied, den es im Spielweise, Positionierung und Passrouten gibt, wenn die Weltklasse-Konterspielerin Oshoala am Feld ist oder nicht. Nur: Waldrum war in den letzten Jahren eben auch die Lebensversicherung für das Team in Form eines Schutzschildes gegen den nigerianischen Verband, der dem Frauen-Team bei jeder Gelegenheit Knüppel in die Speichen schiebt, strukturell ebenso wie finanziell.

Waldrum ist erfolgreich Trainer in Amerika, beim Universitäts-Team von Pittsburgh, er ist auf den Job in Nigeria in keinster Weise angewiesen. Die Spielerinnen sind aber darauf angewiesen, das ein starker, resilienter und dickhäutiger Trainer ihnen den Rücken gegen die internen Querschüsse frei hält – ob das Angriffsspiel nun klappt oder nicht, ist leider eher zweitrangig.

Bitte mehr Teams und größere Kader, bitte weniger Nachspielzeit

Die Aufnahme des Frauenfußballs ins olympische Programm 1996 hat dem Sport eine entscheidende Glaubwürdigkeit verliehen, bis heute ist der Stellenwert eines Olympiasieges sehr hoch. Diskussionen, ob der Sport im Zeichen der fünf Ringe eine Zukunft hat, sind also überzogen. Allerdings: Über die Form kann, soll, muss man reden.

Die FIFA will das Turnier sehr wohl erweitern, von 12 auf 16 Teams (wie bei den U-23-Männern) und auf mehr als 18 Spielerinnen im Kernkader. Das IOC blockt diese beiderseitig sinnvolle Vergrößerung mit dem „da könnten das andere ja auch wollen“ kategorisch ab. Die fußballerische Qualität ist durch den extrem engen Terminplan (der ja verständlich ist) längst nicht so hoch wie bei einer WM. Da das Turnier in der öffentlichen Wahrnehmung unter 328 anderen Medaillen-Entscheidungen eher untergeht, ist ein „das ist keine Werbung für den Sport“ kein echtes Argument.

Aber man würde sich schon wünschen, dass ein Finalist nicht im Endspiel eine verletzte Spielerin einwechseln muss, weil sonst einfach niemand mehr da ist. Brasilien ist das so ergangen. Brasilien war auch der größte Leidtragende der alle Rahmen sprengenden Nachspielzeiten, welche die FIFA bei ihren Matches sehen will. Im Schnitt dauerten die 26 Partien nämlich 103 Minuten und 30 Sekunden.

Bei fünf der acht Spiele mit der meisten Nachspielzeit war Brasilien beteiligt. Der Vergleich mit der diesbezüglich sehr angenehmen EM verdeutlichte einmal mehr, was für ein kompletter Blödsinn das mit den Ewig-Nachspielzeiten ist – gerade bei einem Turnier mit so wenig Regenerationszeit und so kleinen Kadern. Das Gruppenspiel zwischen Brasilien und Spanien bekam 10 Minuten in der ersten und 19 Minuten in der zweiten Hälfte obendrauf.

Seriously, was soll das.

So geht es weiter

In Europa ist im Sommer 2025 die EM in der Schweiz, im Oktober und November werden die zwei Playoffrunden dafür gespielt. Österreich trifft zunächst auf Slowenien und im (wahrscheinlichen) Erfolgsfall in Entscheidungsspielen vermutlich auf Polen.

Afrika wird im kommenden Sommer, parallel zur EM, jene Kontinentalmeisterschaft nachholen, die eigentlich für 2024 geplant war, für die man aber in diesem Jahr keinen Platz im Kalender gefunden hat. Auch in Südamerika geht zeitgleich die Copa América Femenina über die Bühne, und zwar in Brasilien quasi als Testlauf für die WM 2027. Letztmals soll dieses danach zweijährig ausgetragene Event gleichzeitig die WM-Quali sein, für 2031 will die Conmebol auf eine eigene Quali wie bei den Männern umstellen.

Im Sommer 2027 steigt eben die WM in Brasilien und um die nächste Goldmedaille geht’s dann im Rahmen der Spiele von Los Angeles 2028 – allerdings nicht verteilt im ganzen Land, sondern beschränkt auf Kalifornien. Ob dann schon 16 statt 12 Teams mitmachen dürfen? Lieber nicht drauf wetten.